Petite commune de 30 000 âmes, située entre Lyon et Grenoble, Bourgoin-Jallieu est-elle la ville la plus pop de France? C’est la seule, en tous les cas, à s’être dotée d’un alphabet et d’une stelle funéraire rose fluo. Réalisée en 2003 par une figure de l’art contemporain, Bertrand Lavier, en hommage à Frédéric Dard, originaire de la ville, elle arbore les 174 titres de San-Antonio, dont L’année de la moule, Baise-Ball à La Baule ou Alice au pays des Merguez. Cinq ans plus tard, la ville surprend à nouveau, en confiant la refonte de son identité visuelle à l’artiste Pascal Le Coq, fondateur de la revue expérimentale Oxo.

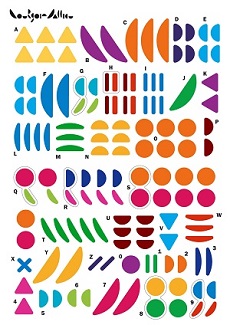

« Je ne connaissais pas Bourgoin, mais j’ai tout de suite senti que la ville était prête à aller assez loin dans sa démarche de modernisation. Je me suis notamment inspiré de l’identité de Roppongi Hills, un quartier branché de Tokyo, où les lettres sont remplacées par des formes, immédiatement reconnaissables ». En 2008, Bourgoin-Jallieu présente son nouveau logo : plus qu’un symbole, il s’agit d’un véritable alphabet, où chaque lettre dispose d’une forme simple, unique et colorée. « L’idée consistait à inventer un nouveau langage, qui pourrait être adopté par les habitants et décliné dans l’ensemble de la ville. La carte de vœux 2009, par exemple, a été adressée avec un paquet de gommettes, représentant chaque lettre. »

Derrière son concept, Pascal Le Coq imagine que la commune iséroise deviendrait même, grâce à l’accumulation de mots composés en « Bourgoin-Jallieu », la première ville mondiale à acquérir le statut d’œuvre d’art. Il y a encore du travail car, en découvrant les lieux, sous la pluie et les normales saisonnières, le fameux alphabet saute moins aux yeux que les trois lettres P.M.U., apparemment sur-représentées, ou la typographie variable des commerces « A louer ».

Don’t Believe the Hype Seuls l’Office de Tourisme et les Maisons des associations, croisés sur le parcours, ont déjà été transformés. Quant au théâtre Jean Vilar, qui l’arborait fièrement, il a brûlé… « La nouvelle identité a été très bien accueillie par les habitants. Ceci dit, l’alphabet reste difficilement adaptable à tous les équipements » assume Christian Maronne, directeur de la communication. Quoi qu’il en soit, la démarche de Bourgoin-Jallieu reste inédite. La ville a en effet choisi un concept résolument artistique, au service d’un objectif sur lequel les agences-conseil ont souvent chasse gardée : valoriser un territoire en signifiant, par l’identité, qu’il n’abrite pas seulement des carcasses de rugby, mais aussi des technologies de pointe et des nouvelles industries.

Un changement de logo, pour une ville française, n’a rien d’exceptionnel : on en dénombre un nouveau, en moyenne, chaque mois ! « C’est un effet de mode et un véritable carnaval, commente Boris Maynadier, chercheur et consultant dans le marketing territorial, qui y voit aussi un leurre : si les nouvelles identités de villes remplacent les armoiries, aucune ne peut changer, à elle seule, le destin d’un territoire. » Quant aux marques urbaines, qui apparaissent souvent en complément, elles seraient en capacité de le faire, à condition de reposer sur un véritable projet de développement.

Introduites par les stations balnéaires, dès les années quatre-vingt, les marques territoriales ont d’abord attiré les départements, comme une nouvelle arme de séduction touristique. Depuis une dizaine d’années, elles essaiment partout sur le territoire en nous faisant croire qu’on est libre (mais pas seul) dans la Creuse ou que Richard Gotainer, chantant la Marnothérapie, est un médicament. Si Bourgoin-Jallieu est une ville pop, le département de Laon serait, lui, carrément Rock Aisne Roll. C’est du moins ce qu’il affiche, actuellement, dans le métro parisien, à travers la nouvelle campagne de sa marque, créée en 2005 : L’Aisne, it’s open.

I Love You Après les talents Pur l’Aisne ou L’Aisne’Glich Institute, le Conseil Général invite, cette année, le public, à faire autant d’esprit que ses communicants pour l’aider à trouver un nouveau slogan. Plus de 850 personnes se sont déjà prêtées au jeu, sur le site dédié, en mode fulgurance (« Venez butiner de plaisir au pôle l’Aisne ») ou beaucoup moins corporate : « Parfois, j’ai la Aisne ». En Gironde, la marque Le Plein de Plaisirs a également été imposée, à partir de 2009, à coups de campagnes aventureuses. Après « Ici, j’ai trouvé mon point G », la collectivité remet le couvert, en 2011, avec ses « 33 positions de plaisir » : une sorte de kamasutra local, comprenant notamment la pose de l’huitre, les vignes enlacées ou les escapades à cheval.

L’alphabet de Bourgoin-Jallieu

Le city branding est né, un peu accidentellement, aux États-Unis : lancée en 1977 et censée durer trois mois, la campagne I ♥ NY est la première expérience sensible de promotion d’une ville. Elle visait, à l’époque, à redorer l’image calamiteuse de New York auprès des touristes étrangers. « C’est une racine, mais il faut attendre les années 2000 pour que les collectivités s’intéressent véritablement au branding, en raison de deux phénomènes simultanés : la métropolisation et la compétition croissante entre les villes ; le développement de la notion de marque, en marketing, dans laquelle on investit, à travers le packaging ou les produit dérivés ». En 2004, Amsterdam est la première grande métropole à se lancer, avec I Am Amsterdam, avant d’être rejointe, en quelques années, par la plupart des capitales : Be Berlin, Be Brussels, Madrid About You, Lond-On, cOPENhagen (Open for you), People Make Glascow, etc.

Drague « En France, l’émergence du city branding est étroitement liée au processus de décentralisation, imposant aux villes de définir leurs propres stratégies de développement, en pariant sur tel ou tel domaine : l’offre touristique, la technologie ou le design ». Armée d’un éventail assez large, Lyon est la première à dégainer, dès 2008, avec une identité bien trouvée, Only Lyon et une photocopie tournant, initialement, à plein régime. Comme à Amsterdam, l’Office de tourisme est rebaptisé et les lettres de la marque sont fabriquées, à taille humaine, pour que le public s’acoquine dessus. Au-delà des campagnes successives (Who is the king?, So LoveLY, Addicted to Lyon), la marque part également en tournée, chez ses concurrentes et développe un important réseau d’ambassadeurs, connus ou anonymes, qui n’ont pas peur de l’avion. Ils serait 13 500 aujourd’hui. Avec tous ces efforts, la griffe Only Lyon est devenue, cinq ans après sa création, un modèle de city branding, reconnu à l’international.

Pendant ce temps, la plupart des grandes villes françaises se sont aussi munies d’une marque, plus ou moins performante. Toulouse a pris un préfixe (So), Montpellier, une terminaison nerveuse (Unlimited) ; Strasbourg est devenue The Europtimist ; et pendant que Nice cultive son bilinguisme (Nice & Smart), Marseille s’est accolée un éphémère On the move, comme si David Guetta ou l’inventeur du nouveau slogan de C&A avaient participé au brainstorming. A l’extrémité Nord, pendant que Dunkerque revendique son Made In, Lille joue carrément la carte du « carnaval » : en moins de six mois, la métropole s’est dotée d’une marque territoriale, Lille’s, et d’une nouvelle identité de ville. Même si les deux opérations sont distinctes, avec des bailleurs et des objectifs différents, elles auraient coûté, à elle deux, plus de 130 000 euros.

Si le city branding est d’abord l’apanage des grandes métropoles, en raison notamment du prix d’entrée, il a conquis toute la France et dépasse largement les barrières de la langue. Rodez, par exemple, parle désormais comme Jane Birkin (My Rodez, tu m’inspires) et La Roche-sur-Yon fait carrément du Van Damme : Vendée way of life ! A Besançon, la ville a choisi de rester du côté de Molière mais, du coup, elle s’expose à la réplique. En 2012, sa nouvelle signature L’air(e) du temps est aussitôt détournée, comme un retour fracassant à la réalité : « Besançon, un temps de chien ». Également déclinée en version L’air(e)otisme, la campagne de la ville joue aussi, comme beaucoup d’autres, sur les lois de l’attraction.

De façon générale, le marketing territorial sur-exploite les codes de l’amour et de la séduction, ce qui est finalement assez logique dans la mesure où ses commanditaires sont, avant tout, dans une posture de drague. Pas besoin de repasser par le Point G, sur la Dune du Pyla, pour qu’un rapide tour des marques suffise à satisfaire un cœur d’artichaut en transit, consumant de l’amour à chaque étape : coup de foudre en Lorraine (J’aime Metz ou I ♥ NancY), aventure à Cholet (« l’entreprenante »), fin de partie au Cap d’Agde, dont L’archipel de vie ne nous précise pas encore si les îles ont des poils…

Cholet l’entreprenante…

NO LOGO ? I ♥ NY aurait sauvé New York et Imported from Detroit, matraqué par les constructeurs automobiles, doit contribuer à sauver Detroit. Mais au-delà des cas extrêmes, les résultats du city branding restent difficiles à mesurer, car ses effets sont souvent indirects et pas forcément immédiats. A Lyon, la mise en orbite d’Only n’est pourtant pas étrangère, semble-t-il, à l’augmentation très sensible de la fréquentation touristique. Pour le reste, vu d’un bar-tabac de Bourgoin, le foisonnement d’identités, de marques ou de stratégies, plus ou moins abouties, peut aisément ressembler à un nouveau sport national, dans lequel les élus et les communicants se retrouvent autour d’un exercice favori : la gonflette. La pratique concerne notamment les montants. En 2011, la nouvelle marque Pau, Porte des Pyrénées, signée Dragon Rouge, a été brocardée pour son allure enfantine, mais a coûté un vrai prix de Daron : 87.000 euros.

« Un logo n’a jamais fait une marque et, à l’inverse, on peut faire une marque sans logo », rappelle Boris Maynadier, selon lequel les meilleures expériences ne sont pas forcément les plus « marquantes ». « Nantes, par exemple, s’est positionnée depuis longtemps sur la culture et les droits de l’homme. Elle a certes une petite marque de développement, Just Imagine, mais ce sont surtout ses initiatives, en lien avec ces deux axes, qui font le succès de sa stratégie » : voyage à Nantes, parcours artistique Estuaire, etc. Avec le design, Saint-Étienne suit un même modèle de développement; la ville ne l’a pas encore structuré autour d’une marque globale, mais l’essentiel est qu’il s’enracine, dans l’espace et dans les esprits : Cité du design, Biennale, École supérieure, événements réguliers avec les commerçants, etc.

Outre Atlantique, la Ville de Detroit constitue également un autre exemple pertinent ; officiellement en faillite, elle cherche désormais à rebondir, au-delà de l’industrie, pour attirer les artistes, en leur promettant notamment des grands espaces à bas coûts. Le marketing est bien là, mais il avance masqué, ce qui ne signifie pas que la collectivité ne puisse pas compter sur sa star locale, Eminem, pour pousser régulièrement une petite tête de gondole.

Un logo n’a jamais fait une marque

NYPD « Le city branding est récent mais on est déjà passé, selon moi, dans une nouvelle ère, qui ne repose plus seulement sur une stratégie de salons ». Ancien responsable de la communication de Vélib’ au sein de la Mairie de Paris, Gildas Robert occupe désormais la tête d’un nouveau département, ouvert en janvier 2013 : « Marketing et communication des Marques ». Contrairement à la plupart des grandes métropoles européennes, la capitale n’a jamais adopté, en marketing, le voile intégral. « Paris est davantage qu’une marque ; ce sont plus de 300 marques déposées qui impliquent d’adopter une stratégie plus relationnelle, 2.0, susceptible de parler à chacun, plutôt qu’à tout le monde ». Concrètement, le service est chargé de commercialiser les marques parisiennes (Vélib’, Paris Plages, etc.), à travers une démarche de licensing, permettant aux industriels ou aux éditeurs de les exploiter, en échange de royalties. New York fait cela depuis longtemps, avec ses T-shirts NYPD, ses casquettes de pompiers ou ses cravates Central Park. Et Amsterdam développe carrément ses propres points de vente.

La nouvelle démarche parisienne a commencé, juste avant l’été, avec la commercialisation de 16 produits Vélib’, déclinant l’univers illustré des Mesdemoiselles. « On a fait un carton : disponibles dans 70 boutiques, les 20.000 produits ont été écoulés en 2 mois ! Les touristes sont très friands et lorsqu’ils utilisent, chez eux, leur mug ou leur sac, la publicité continue… » Du coup, la ville met actuellement les bouchées doubles. En décembre, elle lance le premier concept-store en ligne, initié par une collectivité, proposant 250 articles emblématiques du patrimoine parisien : « On y trouve les produits dérivés de nos marques, mais aussi du thé Mariage Frères ou la chaise Fermob, dessinée pour la nouvelle Place de la République ». Une boutique physique serait même dans le viseur, dès 2014. Et pour nous assurer qu’il n’est pas devenu un chef de rayon comme les autres, Gildas Robert nous rappelle une évidence : « Tous les revenus reviendront aux Parisiens, car ils permettront de financer les services publics et de nouvelles activités ».

Dans son fameux No logo, la journaliste canadienne Naomi Klein démontre que la puissance des marques se mesure justement à leur capacité à s’effacer. Il en va sûrement de même pour le city branding. D’ailleurs, comme Lyon restera moins connue que New York, force est de constater que son nouveau T-shirt “moustache” semble beaucoup plus redoutable que ses modèles précédents ; plutôt qu’un logo Only Lyon, griffé en gros, le client a désormais droit à une phrase, écrite en énorme : « We tried hot dog but we preferred Quenelle ».

Tous les revenus reviendront aux Parisiens

bqhidden. We tried hot dog but we preferred Quenelle !

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER