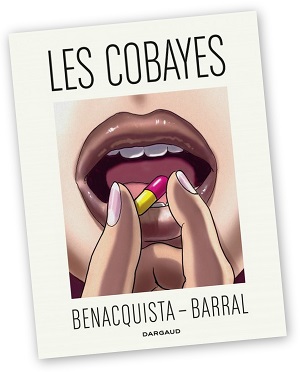

Tonino Benacquista n’aime pas les interviews. Ni les photos et encore moins pitcher sa dernière bande-dessinée, Les cobayes (Ed. Dargaud) parue cette année et dessinée par Nicolas Barral. Benacquista, c’est une demi-douzaine de fictions adaptées au grand écran (Malavita, Les morsures de l’aube, L’outre-mangeur) et quelques-uns des meilleurs scénarios du cinéma des années 2000 (De battre mon cœur s’est arrêté, Sur mes lèvres).

Mais devant son expresso, à deux pas du jardin du Luxembourg, le chouchou du cinéma français est bougon : « Il n’est pas normal de résumer en trois phrases quelque chose qu’on a mis des mois à écrire. » C’est quand il évoque son amour des séries Dream on, les Sopranos ou NYPD Blues que l’auteur se met véritablement à l’aise.

Vous êtes un auteur à succès, avec une belle carrière : avez-vous mangé une pilule pour réussir comme les héros de Cobayes ?

Réussir, je ne sais pas trop si j’ai réussi … J’ai dû publier 12 romans en 30 ans, ce n’est pas énorme.

Pourquoi avoir choisi d’explorer le thème de la frustration et des échecs dans cette nouvelle BD ?

Dans les Cobayes il y a deux parties. La première est plutôt documentée et essaye de respecter une certaine crédibilité concernant les essais cliniques. Elle devait être assez précise de façon à ce qu’on croit à la fable qui vient derrière. On installe l’argumentaire scientifique, comme ça le lecteur peut entrer dans le conte. Ce qui m’intéresse ce n’est pas le médicament, c’est l’humain. Ce sont des gens qui se sentent handicapés et frustrés et qui, à un moment donné, sont dotés de supers pouvoirs. J’espère que ça travaille le lecteur. Qu’il se demande : « Et moi ? Est-ce que j’aimerais transformer quelque chose chez moi ? »

A quoi deviennent accro vos héros ?

Au sentiment de pouvoir que leur donne ce supplément. « Est-ce que je choisis la vie réelle ou la virtuelle ? Est-ce que je profite de ce super-moi ou est-ce que ce n’était pas mieux avant, malgré mes frustrations ? » Tout le monde se pose ces questions. Moi je prendrais bien une pilule pour rectifier des trucs.

Une multinationale du médicament qui profite de la misère sociale : c’est aussi une BD politique ?

Ce n’est pas une BD politique. En revanche, ce qui caractérise cette histoire-là, c’est le croisement de plusieurs genres : le polar, la comédie, la science-fiction et aussi un background social. Oui, ce sont des gens sur le carreau qui essayent de survivre comme ils peuvent. Et à un moment donné, ils font des essais cliniques.

La BD est-elle une critique des antidépresseurs ?

Absolument pas. D’abord ce n’est pas un antidépresseur mais un anxiolytique. Ça calme leurs angoisses mais ils ne sont pas dépressifs. Tout ce qui peut aider à surmonter un malaise, quel que soit le procédé, je suis pour. Tout.

Et une critique des drogues ?

Vous êtes très axé sur l’enquête, la dénonciation … Si c’est ça votre truc, on arrête tout de suite. Je me tue à vous dire que ce n’est pas ça. C’est une fable avec des supers héros. Maintenant, faites le papier tout seul, vous n’avez pas besoin de moi.

> 1992 : Sortie des Morsures de l’aube (Ed Rivages) qui sera adapté au cinéma en 2001

> 2002 : Obtient le César du meilleur scénario pour Sur mes lèvres

> 2004 : Parution de Malavita (Ed. Gallimard). Ecriture du scénario de De battre mon cœur s’est arrêté

> 2010 : Coécrit le 74e album de Lucky Luke avec Daniel Pennac

> 2014 : Adaptation de Malavita au cinéma avec Robert De Niro dans le rôle-titre. Parution de la BD Les cobayes (Ed. Dargaud).

Je trouve qu’il y a un point commun entre les Cobayes et les Morsures de l’aube : vos héros vivent dans l’illusion, soit en se donnant à la nuit, soit en prenant des adjuvants …

Les cobayes n’essaient pas de fuir, ils essaient d’exister et de surmonter un handicap. Dans les Morsures de l’aube, il y a des gens qui tentent de s’oublier dans la nuit. Le lever du jour est une condamnation puisque que la vie et le social se remettent en marche. C’est tout ce qu’ils veulent fuir. D’où la métaphore avec les vampires.

Comme vos héros avez-vous été à la recherche d’une potion magique ?

Je passe beaucoup de temps dans un monde de fiction. D’une certaine manière, j’ai plusieurs heures par jour où je suis dans une autre réalité et ce, depuis une trentaine d’années… Il y a certainement un quotidien que j’ai pu fuir comme ça. J’ai pris le parti il y a très longtemps de me mettre dans un coin pour raconter des histoires. Et je m’y sens bien. Ça peut être une autre forme de paradis artificiel. S’il y a un substitut, il est là.

Les Morsures de l’aube, c’est un livre culte ?

Culte ?! Oh non … Je pense que c’est parce qu’il n’y a pas eu beaucoup de romans qui s’arrêtaient sur la nuit parisienne. Je décris celle des années 80 et peut-être qu’on peut s’en souvenir comme d’une radiographie de ce qui se passait à ce moment-là. Mais là, plus que pour les Cobayes, il y avait un truc social : je suis chômeur, j’habite en plein Paris, je suis jeune et il y a plein de fêtes. En étant simplement habile, j’aurais quelques miettes du gâteau. Le calcul est cynique : je ne suis rien, je n’ai rien, mais ce soir, je vais être le roi de la fête.

C’était où les meilleures soirées, à l’époque ?

Ah, la séquence nostalgie. Il y avait les 2 ou 3 boites où il était difficile de rentrer. J’avais 22 ans et c’était la grande période des Bains. Une espèce de truc jet-set où c’était impossible d’entrer. Il y avait surtout une boite que j’affectionnais : les 120 nuits, qui devaient durer 120 nuits mais qui n’en ont duré que 117. J’ai dû en faire 112 sur 117, j’avais un copain videur là-bas.

Je sortais beaucoup. A une époque j’étais vraiment un parasite mondain. Ça a duré un an et demi. Je n’avais pas d’appartement, je pouvais être hébergé par des copains ou une sœur… J’étais exactement le genre de type qu’il ne faut pas laisser entrer dans une boite : pas une thune, pas d’amis connu, juste un parasite. C’était une victoire en 1985 de rentrer ici ou là. Mais cette période, je savais que c’était une parenthèse.

Qu’est-ce qui change quand on s’incruste aux soirées par rapport à quand on est invité ?

Je pourrais vous dire un tas de trucs absolument ennuyeux sur le temps qui passe, la fatigue qui point à partir de 20 heures, le besoin de travailler à 6 heures du matin parce qu’on aime ça… Mais est-ce que ça vous intéresserait vraiment tout ce discours ?

L’adaptation ciné des Morsures de l’aube, vous avez aimé ?

Je ne réponds pas à ce genre de questions. Je suis très content que tout soit fait et que mon bouquin serve de prolongement à autre chose. C’est une satisfaction que je continue à avoir et qui m’est arrivée pas mal de fois.

C’est dur de laisser les clés de son travail ?

C’est le jeu. A partir du moment où les droits sont cédés, je ne peux pas avoir de contrôle. Je n’ai pas mon mot à dire – à part sur la vente des droits. Moi, je n’aimerais pas qu’il y ait quelqu’un par-dessus mon épaule qui me dise quoi faire.

On présente souvent les scénaristes comme la 5e roue du carrosse, vous confirmez ?

Si on compare avec les USA, c’est vrai que les Français attachent peu d’importance à ce poste-là. Ne serait-ce que sur le budget consacré à l’écriture. La pièce maîtresse en France c’est le metteur en scène, à l’inverse des USA où il a beaucoup moins de pouvoir. Ça vient de la Nouvelle Vague où on disait : « quand on peut filmer un sujet, on peut l’écrire aussi ». Mais les très grands – Scorcese, Kubrick, Polanski – ils n’écrivaient pas. Ils donnent leur avis mais ne veulent pas être au départ du processus. En France, ça ne passe pas comme ça. Et les films de scénaristes sont très rares.

Ce sont les réalisateurs qui viennent vers les scénaristes ?

Ça ne peut pas être l’inverse. N’importe quel scénariste qui arrive avec un chef-d’œuvre d’écriture, face à lui, il a 100 personnes à convaincre avant que son projet n’aboutisse. Je n’ai jamais vu un film monté complètement à partir d’un texte. A l’inverse, un metteur en scène qui a une envie et qui est un peu connu, il va ouvrir toutes les portes.

Vous aimez le monde du cinéma ?

Je n’ai pas à me plaindre. J’ai connu de belles histoires. Moi, j’ai une exigence particulière : je ne veux pas travailler quelque chose qui n’existera pas. Un producteur ne peut pas garantir ça : sur ses 10 projets, 9 ne seront pas tournés. J’ai eu une déconvenue une fois et je me suis dit « plus jamais ». J’ai peut-être ce truc d’enfant gâté. C’est pour ça que j’ai si peu de films à mon actif ! L’édition reste un domaine paisible qui ne repose que sur moi. Si ce n’est pas suffisamment bon, je remets le couvert, ça ne tient qu’à moi.

Quelles sont les rencontres qui ont compté artistiquement parlant pendant votre carrière ?

Audiard, qui avait une expérience de scénariste que je n’avais pas. Il a un énorme respect pour le texte. Pour lui, c’est la pièce maîtresse : le scénario doit répondre à 90% des questions. Son exigence fait que la suite de l’aventure se passe souvent bien. Il y a peu d’imprévu. On va peut-être retravailler 100 fois un texte mais on sait pourquoi. J’ai appris énormément de choses.

Si ce n’est pas suffisamment bon, je remets le couvert, ça ne tient qu’à moi

Il est sympa Robert de Niro ?

Sympa … Il ne va pas vous taper dans le dos. C’est quelqu’un qui est un peu comme dans ses films : un type très indépendant, distant. Quand on arrive à dialoguer il commence à se marrer. Mais il faut qu’il ait de bonnes raisons de discuter avec vous.

Et Luc Besson ?

On s’est très bien entendu. Je ne veux pas adapter mes propres bouquins. J’ai aimé Malavita. C’est une adaptation, il a été très fidèle au roman.

Le roman Malavita était sorti en plein pendant les Sopranos. C’était un hasard ?

Dans Les morsures de l’aube, il y a un personnage de psy qui a eu comme patient un patron du crime organisé. Il comprend que plus il a ce type dans son cabinet, plus il risque d’y passer. Puisque vous êtes très soucieux de qui a fait quoi pourquoi comment, regardez le copyright des Morsures de l’aube. C’est 1992. J’ai repris cette situation et j’en ai fait une pièce de théâtre, Le contrat qui a été joué à Paris. Il m’a fallu plus de 4 ans pour la monter. Il se trouve que quand la pièce est publiée, Mafia Blues déboule. J’ai mis la pièce dans un tiroir parce que je ne voulais pas passer pour le mec qui copie une bonne idée. Je suis parti sur complètement autre chose, une histoire de repenti. C’était Malavita. A ce moment, arrive la série les Sopranos – qui est un chef d’œuvre, une des plus belles choses que je n’aie jamais vue. Très souvent quand l’idée est dans l’air, elle peut arriver dans n’importe quel coin du globe. Mais je suis très étonné que les Américains n’aient pas été plus rapides que moi.

Ça vous a fait quelque chose la mort de James Gandolfini ?

Ah oui. 52 ans … Et puis c’était tellement Tony Soprano.

Vous avez déjà essayé de proposer ce genre de grandes fresques à des télés françaises ?

Je ne pourrais pas. Oui je rêverais de ça. Je sais que je peux proposer aujourd’hui 2 ou 3 concepts de séries relativement inédites. Mais c’est peine perdue si la demande vient de moi. Peut-être que j’aurais une chance en allant frapper chez HBO mais en France je ne sais pas comment initialiser le projet. Les Américains ont cette intelligence de se dire : il y a preneur pour le pire et le meilleur, mais le meilleur rapporte. Ils sont capables de se dire on va gagner de l’argent avec de la qualité. Il faut être Américain pour penser ça.

On dit que vous ne donnez pas beaucoup d’interviews et que vous n’aimez pas les photos. Pourquoi ?

Il n’est pas normal de résumer en une conversation ou trois phrases quelque chose qu’on a mis des mois ou des années à écrire. Si je formule en 4 phrases ce que je voulais vraiment faire avec les Cobayes, est-ce que ça aurait valu le coup de faire cette BD ? Le sens, il doit être dans le conte, pas dans le blabla que je suis en train de vous faire. Faire du sens sur ce qui est de l’ordre de la fiction, ce n’est pas bien.

Moi j’ai besoin qu’il y ait du sens pour aimer une fiction

Le sens appartient à la fiction, il vous vient parce que vous en êtes le metteur en scène. Vous projetez votre propre expérience sur ce que vous êtes en train de lire. A un moment donné, vous pensez que ce personnage est un type bien. Je peux vous assurer que votre voisin peut penser que c’est un affreux salopard. Moi j’aime laisser au lecteur son libre-arbitre.

« H » le magazine des jeunes médecins, réalisé avec le concours de StreetPress, s’intéresse dans ce numéro de mai-juin aux internes étrangers… A lire également dans le magazine : un reportage sur ces recalés qui partent étudier la médecine en Roumanie, toute l’actu médicale, la sélection culture, … L’e-mag est consultable par ici.

Peut-être que j’aurais une chance en allant frapper chez HBO

bqhidden. Il n’est pas normal de résumer en trois phrases quelque chose qu’on a mis des mois ou des années à écrire

Nous pensons que l’information doit être

accessible à chacun, quel que soient ses moyens.

C’est pourquoi StreetPress est et

restera gratuit. Mais produire une

information de qualité prend du temps et

coûte cher. StreetPress, c'est une équipe de

13 journalistes permanents, auxquels

s'ajoute plusieurs dizaines de pigistes,

photographes et illustrateurs.

Soutenez StreetPress, faites un don à partir

de 1 euro 💪🙏

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER