C’est donc lui le mec mortel. Un bon mètre 90, longue barbe noire hirsute et tout de noir vêtu, Faouzi Tarkhani pèse chacun de ses mots. Compliqué de lui tirer une phrase sur Mélanie Georgiades, aka Diam’s, avec qui il partagerait sa vie :

« Je n’ai pas très envie de parler de ce qui n’est pas dans le livre. Et je n’affirme ni n’infirme cette information. Vous pouvez lui demander une interview si voulez. Mais je doute qu’elle accepte… »

Assis à un des bureaux de sa maison d’édition, Don Quichotte, Faouzi Tarkhani se prête au jeu de l’interview à l’occasion de la sortie de son livre Mal vu, témoignage d’un salafiste qui condamne le terrorisme. De ses jeunes années à Sarcelles à l’accident qui lui a fait perdre la vue, en passant par sa carrière dans le rap et sa rencontre avec l’Islam, l’auteur repasse sur une vie tortueuse. L’ouvrage raconte la construction de son identité. Plus tard, à propos de sa vie privée, il confie « vouloir protéger sa famille de tout ça », de la promo d’un bouquin qui libérerait « une parole qui dérange » :

(img) Paparazzade

« Je sens bien qu’il y a une gêne à m’interroger. Si on n’aime pas ma pratique [de la religion], c’est une chose. Mais qu’on fasse la différence entre salafistes quiétistes et salafistes djihadistes. La langue française est assez riche pour trouver un autre mot. »

Quiétistes vs djihadistes

« D’habitude on [les salafistes] préfère rester dans notre coin. » S’il a tout de même tenu à prendre la parole, c’est pour affirmer son identité : un salafiste. Il pratique un Islam ultra-rigoriste, basé sur une lecture littérale du Coran. Le hijab ou la burqa, une poignée de mains refusée à une femme, des sujets qu’il sait brûlants :

« Ce sont des choses qui sont mal vues, qui heurtent, qui choquent. Dans un monde ultrasexualisé, ça interroge de nos jours. »

Il assume des valeurs très conservatrices et se compare aux tranches les plus hardcores des cultes voisins. Mais rien à voir avec des djihadistes, qui prônent la lutte armée. Si la plupart des djihadistes sont salafistes, tous les salafistes sont loin d’être des terroristes. « Et l’amalgame des deux termes nous nuit. »

Faouzi Tarkhani ne hausse jamais la voix, toujours calme, sa large carrure calée dans le fond du fauteuil de bureau. Seule une pointe d’irritation se fait sentir lorsqu’il parle « d’islamophobie » :

« Les orthodoxes en général font peur. Mais nous [les salafistes] on nous remarque plus dans l’espace public, comparé aux juifs ultra-orthodoxes par exemple. L’Islam est devenu un tapis électoral que plus personne n’hésite à piétiner. »

Le 11 septembre 2001 fut, selon lui, un tournant. « L’époque Ben Laden reste dans les rétines. » Sa barbe et son qamis lui valent désormais des regards en coin. Puis il y a eu les attentats contre Charlie Hebdo, l’Hyper Cacher et le Bataclan, qu’il a suivi sur BFM, comme tout le monde, happé par le drame. Il parle de film apocalyptique, de sa peur du lendemain. « A Sarcelles, on ne le ressent pas. Mais à Paris, rue Jean-Pierre Timbaud que je fréquente beaucoup, il y a un malaise. Je provoque le malaise. » C’est janvier 2015 qui le décide à prendre la plume :

« Certains musulmans ne veulent pas se justifier et je les comprends. Mais c’est bien aussi d’être pédagogue. Sinon, ce sont les autres qui parlent pour vous et qui parlent mal. »

De Sarcelles à la Sorbonne

La parole, il l’a longtemps prise pour les quartiers. Gamin, il grandit à Sarcelles, « dans une cité de Lego [où il traînait ses] petites baskets à trois bandes, de quartiers en quartiers ». Une enfance heureuse, baignée dans le multiculturalisme qui a fait la réputation de la commune du Val d’Oise. Il suit une scolarité sans éclat et rêve de carrière en NBA. Des espoirs douchés un jour d’hiver 87. Il a 11 ans et passe la soirée avec son cousin, dans un appartement au 10e étage d’une tour avec vue sur la Tour Eiffel. Les parents absents, les deux garçons tombent sur un pistolet. Le premier cousin le charge, fait mine de se mettre en joue, se pavane, joue au gangster. Avant que le coup ne parte et que la grenaille ne déchire le visage du second. Faouzi Tarkhani perd la vue. Après un silence, il ajoute :

« Je ne traîne pas mon handicap comme un spleen. À 11 ans on passe vite à autre chose. À cet âge-là on ne perd pas une vie, on en commence une autre. »

Une autre vie qui l’emmène dans les beaux quartiers de Paris. Il entre la même année en internat à l’Institut national des jeunes aveugles. La seule école spécialisée de l’hexagone est située dans le 7e arrondissement de Paris. Cette fois, la Dame de fer n’est plus au loin par la fenêtre, mais au coin de la rue :

« Ca m’a profondément changé, j’y ai rencontré des gens qui n’existaient pas à Sarcelles. Rien que d’un point de vue scolaire, j’avais de très bons professeurs et une aide que mes parents ne pouvaient pas m’apporter. »

Plus tard, il entre à la Sorbonne, nourrit une boulimie littéraire, à base de Balzac, Zola, Dumas, ainsi qu’une passion pour la musique. C’est l’époque de Radio Nova et l’âge d’or du hip hop, où Sarcelles est brillamment représentée par le Secteur Ä. Sa banlieue lui manque, la vie de voyou de ses anciens amis Sarcellois lui donne envie, la musique le fait vibrer. « Le rap c’est une vision romanesque de la banlieue », analyse-t-il aujourd’hui, d’un ton presque las. Dans son livre, il ajoute :

« Un rappeur aveugle, c’était plus crédible qu’un gangster aveugle. »

Porte-voix

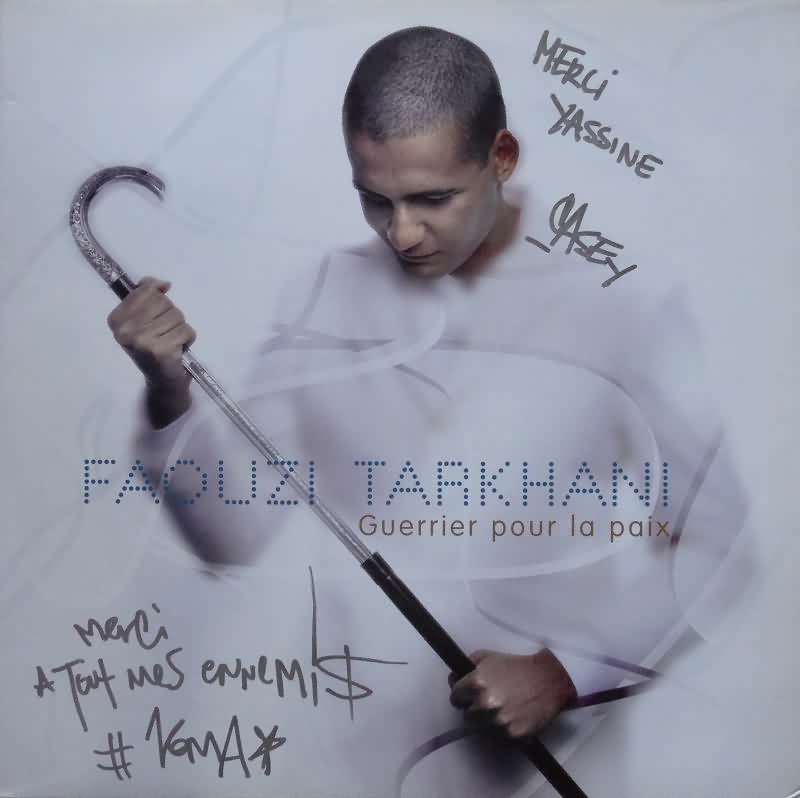

Bille en tête, il squatte la MJC de Sarcelles où il passe ses beats et place quelques 16. Il ne faudra pas longtemps pour qu’il se fasse remarquer par Rico, ragga man signé chez Polydor, croisé sur une radio locale. Ce dernier lui commande un single. Rémunération : 15.000 francs. Il décide de ne pas les encaisser, préférant moyenner un enregistrement pro dans les studios du label. « Le patron passait par hasard dans un couloir et a entendu une chanson. Il a adoré. » Tout s’enchaîne ensuite en moins d’un an. Son premier album, Guerrier pour la paix, signé et un single à succès plus tard, il squatte les plateaux télés. Dans son livre, il raconte :

(img) Son album

« On m’interrogeait sur le voile à l’école, sur l’insalubrité des salles de prières en banlieue. J’ai appris un jour [dans les médias] que je voulais sortir l’Islam des caves »

Car à l’époque, Faouzi Tarkhani a déjà embrassé l’Islam et vit mal les contradictions entre sa pratique et sa vie « dans le show business ». Il traîne avec Casey, la Rumeur et d’autres. Mais ne picole pas, ne fume et ne voit pas de filles. Un ovni :

« Je n’étais pas vraiment un joyeux luron. Pas du tout le bon copain à appeler pour sortir en boite. »

Il se souvient d’une scène à la signature de son contrat :

« Tout le monde fumait, le PDG compris. On m’en a proposé et, bien sûr, j’ai décliné. Le patron m’a demandé “Mais tu n’es pas un extrémiste hein ?!”. J’ai répondu que non. »

Banlieusard, musulman, aveugle, rappeur conscient, à 23 ans le grand bonhomme additionne les mots-clés. Les médias l’érigent en porte-parole des banlieues. Il fonde son asso, Brise de conscience, contre la violence dans les quartiers. Sur un album éponyme, il réunit Lââm, Faudel, Shurik’n, Bernard Lavilliers, les humoristes Dieudonné et Gad Elmaleh, et même Zinédine Zidane :

« Noir Désir avait refusé de participer. Pas vraiment leur genre avec du recul… J’avais reçu une gentille lettre de Jean-Jacques Goldman aussi, pour m’expliquer qu’il n’était pas très disponible à ce moment-là. Toujours très classe Goldman. Je l’aimais beaucoup. »

Le projet cartonne. Un prime time est même organisé sur la 2 pour récolter des fonds pour l’asso : un Fort Boyard spécial Brise de conscience ! Faouzi Tarkhani en parle avec un sourire en coin :

« Je n’ai évidemment pas pu participer. C’est dommage j’aurais bien aimé répondre aux questions du Père Fouras. »

De l’histoire ancienne

« J’étais plus gentil que conscient avec du recul. Lutter contre la violence c’est comme lutter contre le soleil. La cause est belle, mais c’est un peu naïf », juge-t-il aujourd’hui. Cette période, il en parle comme d’une époque révolue, presque abstraite. Et puis il a quitté tout ça depuis bien longtemps, non sans mal :

« La musique c’est une drogue dure. C’est une vie de passion et de plaisir. Mais c’est se fourvoyer, ça n’était pas une vie pour moi. »

« L’idolâtrie » des fans reste sa plus grande incompréhension. Il se rappelle qu’une d’entre elles lui avait demandé un autographe indélébile sur la main : « C’était totalement insensé. Autant de fanatisme, ça n’avait pas de sens. Ça m’a autant interloqué que choqué ». Un jour où il croise le PDG, encore dans un couloir du label, il lui annonce son départ :

« Je n’étais pas Madonna ou Michael Jackson, alors il l’a bien pris. On s’est quittés en bons termes. »

Et il a fait une croix sur sa passion. Comme ça. Le rap, il n’en écoute plus. « Plus aucune musique », coupe-t-il. À son grand soulagement, il s’est fait oublier. Depuis, il a travaillé sur quelques écrits religieux, participé à des ouvrages communautaires. Et puis il y a eu ce livre, à destination du grand public. Pour le moment, l’ouvrage a surtout eu un écho dans les milieux salaf’. « Ils sont heureux d’être pour une fois représentés. » Pas assez pour l’auteur, qui conclut son bouquin ainsi :

« Pour vivre ensemble, même un court instant, il faut se connaître, et vous ne nous connaissez pas. J’espère que ce livre sera un pont entre nous. Qu’un seul l’emprunte, et je serais heureux. »

Nous pensons que l’information doit être

accessible à chacun, quel que soient ses moyens.

C’est pourquoi StreetPress est et

restera gratuit. Mais produire une

information de qualité prend du temps et

coûte cher. StreetPress, c'est une équipe de

13 journalistes permanents, auxquels

s'ajoute plusieurs dizaines de pigistes,

photographes et illustrateurs.

Soutenez StreetPress, faites un don à partir

de 1 euro 💪🙏

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER