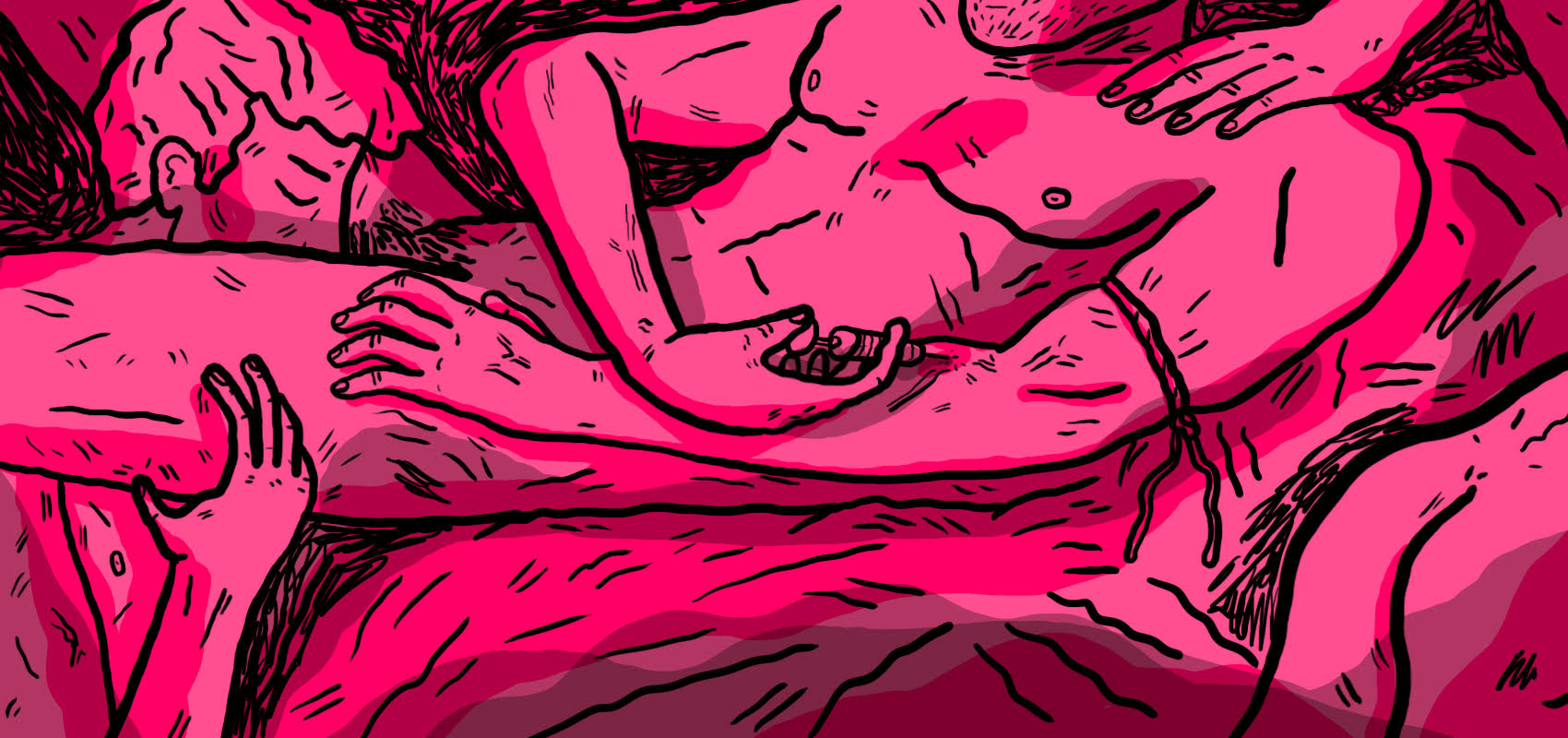

Assis dans un bar du 19e, Alexandre*, salarié dans le milieu associatif, déroule le récit de son dernier week-end de baise. Comme souvent les soirs de fin de semaine, il se connecte sur Grindr vers 3-4 heures du mat’ en quête d’un plan cul. Sa recherche est précise : un plan « chems », pour « chemical » en anglais. Les partenaires mêlent baise et défonce pour augmenter le plaisir sexuel. Au menu, selon les goûts ou addictions de chacun, cocaïne, GHB, crystal meth’ et autres molécules de synthèse non-homologuées.

« Comme d’hab’, j’y suis allé cash. Je dis : “Qu’est-ce que t’as ? – Moi, j’ai ça”. »

Dans un appart’, il retrouve ensuite 3 autres mecs qui alignent les rails de C – il consomme majoritairement de la coke. « Avec la cocaïne tu bandes à moitié, donc il ne s’est rien passé sexuellement », admet le petit brun. Et de regretter :

« Tout le monde avait les yeux fixés sur les applis de rencontres : je me suis fait la réflexion, il faut que j’arrête ce type de plans. »

Le chemsex a la cote

Sur Paname, Alex est loin d’être le seul adepte de chemsex. Il y aussi le slam, la version « hard », où les partenaires s’injectent des produits de synthèse par intraveineuse. Les applis et les sites de rencontre de cul ont redonné un coup de boost à ces pratiques sexuelles. A tel point que le corps médical et le milieu associatif tirent la sonnette d’alarme, inquiets des risques accrus de dépendance aux produits et de transmission du VIH et de l’hépatite C. « Ça a toujours existé dans le milieu pédé, mais la drogue est beaucoup plus accessible qu’auparavant. Je n’ai jamais de mal à trouver les mecs qui cherchent des plans chems », confirme le presque quadragénaire, qui en paraît dix de moins.

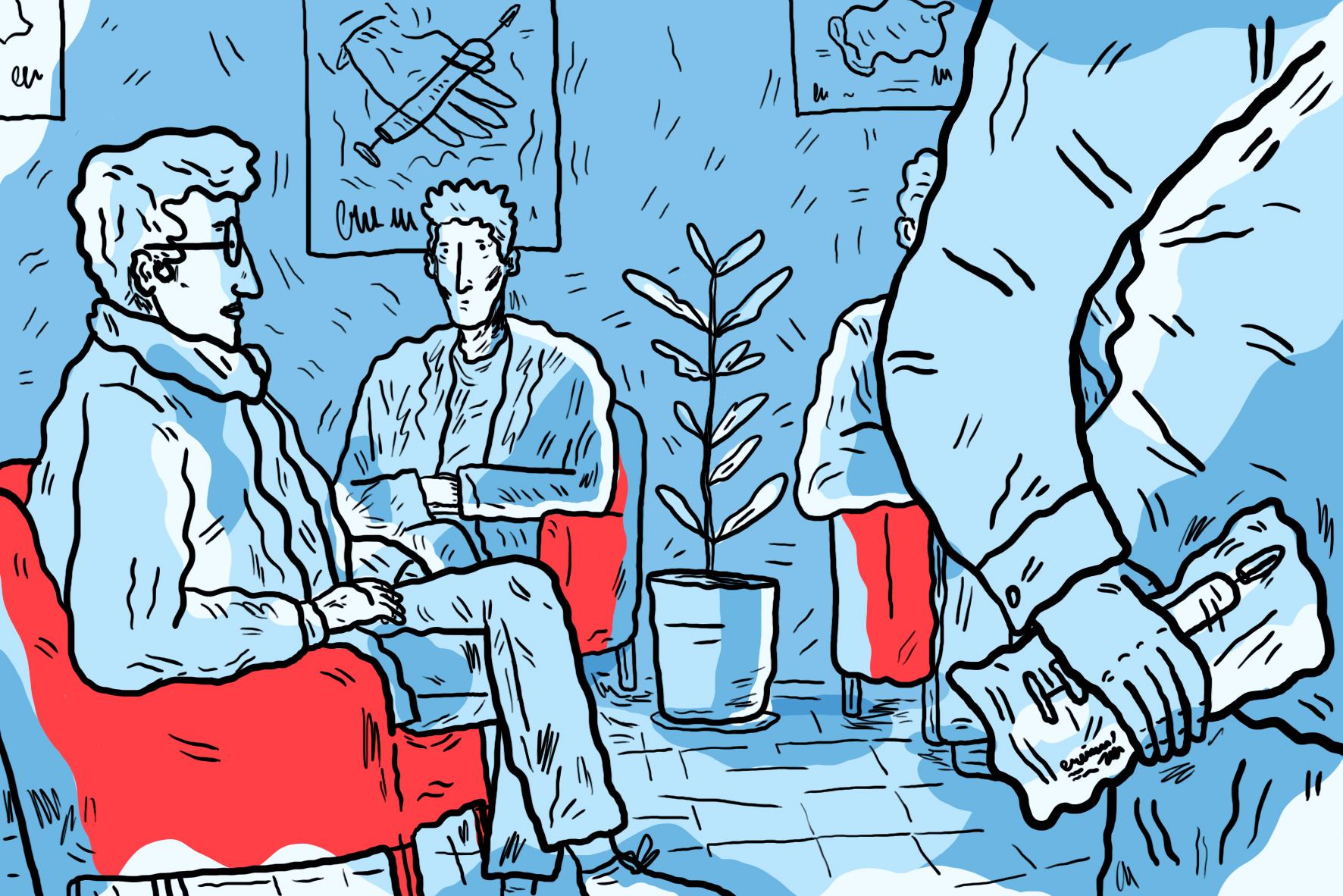

« Il ne faut pas se voiler la face, c’est une pratique trompe la mort. On prend de la drogue pour flirter avec l’illusion », reconnaît Dominique d’entrée de jeu. Ce jeudi soir pluvieux de février, il est venu donner un coup de main au Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues (Caarud) des Halles. Tous les jeudis soir depuis 2013, les bénévoles de l’association de lutte contre le sida Aides tiennent une permanence sur le chemsex.

Au Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques des usagers de drogues /

A trente minutes d’intervalle, deux gaillards franchissent discrètement la porte de verre du petit local de la rue Dussoubs. Ils viennent récupérer des seringues stériles, les roule-ta-paille pour sniffer, et les stéribox, ces kits de défonce à usage unique. Comme eux, Dominique, 54 ans, s’approvisionne régulièrement « dans cet environnement safe » avant un plan. Il explique :

« Je suis slameur : quand je baise, c’est pour être en phase avec l’autre. »

Une première baise démente

Le « baptême » de ce quinquagénaire d’apparence plutôt sage, remonte à quelques mois à peine. Un soir d’octobre 2015, dans une partie fine « avec cinq ou six partenaires de jeu », « un pote » lui propose de s’injecter de la 4-MEC, une substance psychoactive de la famille des cathinones dérivée de la méphédrone. « Comme mon pote est un bon piqueur, ça s’est bien passé », poursuit-il.

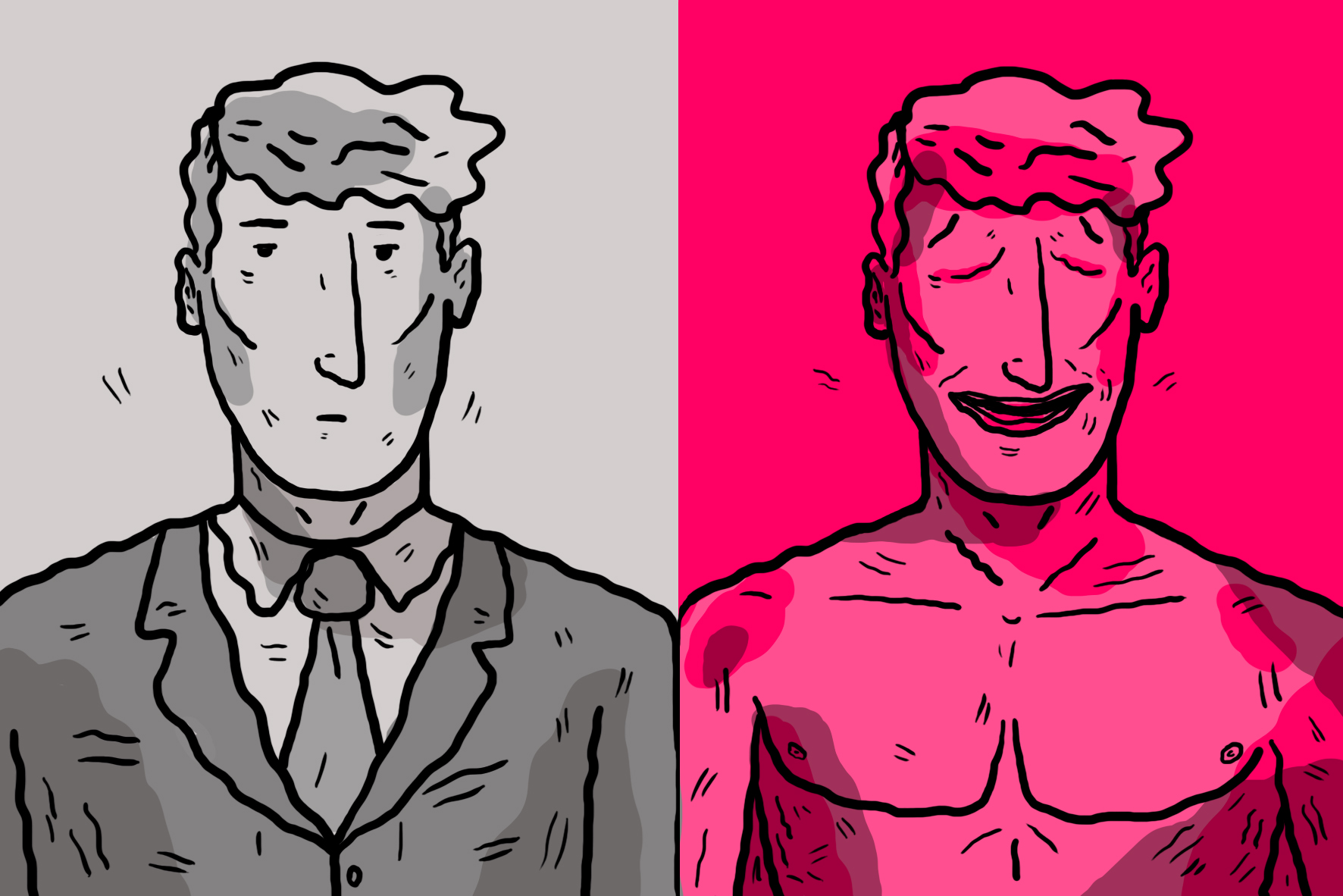

Jusque-là, ce cadre dans la fonction publique n’avait pourtant jamais rien ingéré ou sniffé de sa vie. « Le slam, c’est une pratique qui m’interpellait mais qui m’horrifiait. Ça ne m’inspirait pas du tout », confie-t-il avant d’ajouter :

« Ma motivation première, c’était d’expérimenter le lâcher prise parce que j’ai eu une éducation assez stricte. Ensuite, c’était de partager le plaisir. »

Il n’est pas le seul. Raphaël, 27 ans, est lui aussi dans une démarche de « découverte ». Le jeune comédien, habillé à la cool en survet’ nous a donné rendez-vous dans un café du 18e arrondissement. Il raconte sans état d’âme ses frasques planantes. Sa première expérience de chemsex n’a pas plus de 2 ans. « Ça devait arriver, je suis du genre à essayer les choses », admet-il d’emblée, avec son accent du sud. Dans des fêtes, ce géant blond plutôt beau gosse a déjà pris de la C mais pas plus.

Un soir, 3 mois à peine après son arrivée à Paris, un mec de 40 balais l’aborde sur un tchat de rencontres gay. « Je me rappelle très bien : il était très chaud », rit-il. Son futur plan cul lui parle ensuite des « chems », mais Raphaël n’a pas la moindre idée de ce que c’est. Il s’arrête un instant, puis reprend de sa voix posée :

« Arrivé sur place, je me suis dit que j’allais essayer. C’était une invitation à partager le produit [du GHB] et on s’est rapidement lâché. C’était le meilleur plan de ma vie, c’était très fort : émotionnellement et physiquement. »

« Ces sensations », Daniele*, 41 ans, les connaît bien. Depuis ses 28 ans, en club ou dans des sex-parties, ce petit brun à lunettes d’origine italienne, a l’habitude de prendre quelques cachetons ou de sniffer un rail de coke. Il y a cinq ans et demi, il découvre le slam au hasard d’une soirée. « J’avais toujours refusé de slamer. J’allais bien, je rentrais de vacances, j’étais fort : ça n’a pas été un moment d’égarement », détaille le quarantenaire barbu, un homme de médias.

Internet, mon dealer

On le rencontre furtivement dans un troquet sur l’avenue Sébastopol. Dans la mémoire de Daniele, les souvenirs sont vifs. Son récit est cadré, sa voix chantante et limpide. A l’occasion d’une partouze chez un ami parisien, des mecs rencontrés sur Grindr proposent de passer avec les « outils nécessaires ». L’un d’entre eux se ramène avec une mallette et joue les prophètes. Mais à la première injection de méphédrone, l’« initiateur » rate sa veine. « Ça piquait et je n’ai ressenti aucun effet agréable », se remémore encore Daniele. La deuxième injection est la bonne. « C’était très excitant et beaucoup plus puissant que la première ecsta de ma vie ». Il n’oubliera jamais la première montée. Daniele tombe dans le slam un an plus tard pour des raisons pécuniaires.

« La cocaïne était trop chère pour moi, c’est ce qui m’a poussé à slamer. »

C’est le grand plongeon. Entre 2011 et 2013, « à la grande époque » comme il dit, Daniele met 100 euros par mois dans des partouzes chems. Des plans qui durent « du jeudi au dimanche » tous les week-ends. Sur Internet, les nouveaux produits comme les cathinones s’achètent « à petit prix » : 10-15 euros le gramme via des « sites israéliens ou asiatiques ». Aujourd’hui il le regrette, ses amis se sont éloignés.

Jour. Nuit. /

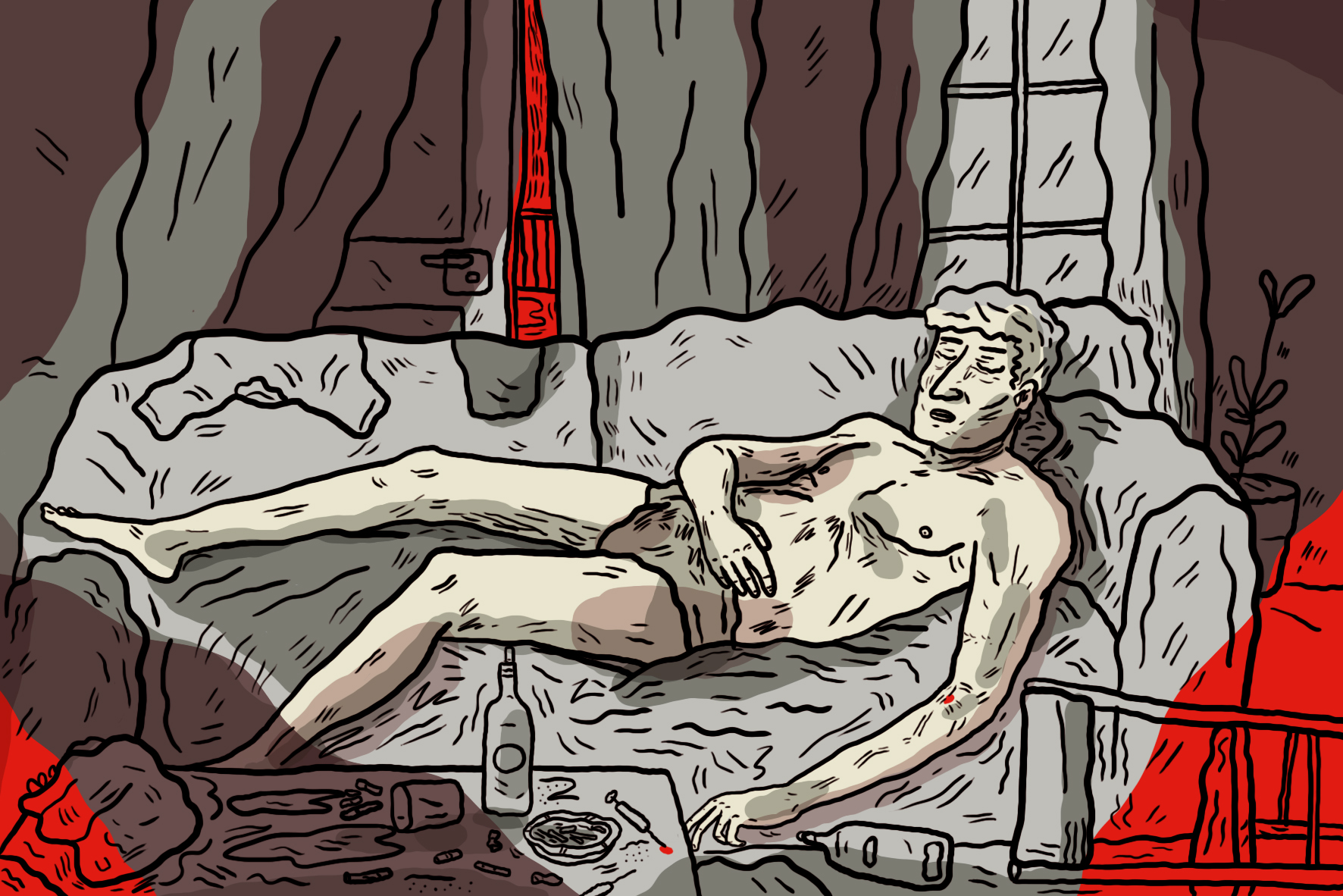

Redouane, 39 ans, suit la même spirale descendante. Plus jeune, ce communicant bien foutu avait seulement l’habitude de fumer quelques joints. A son arrivée à Paris, il y a dix piges, il prend quelques ecstas en boîte. « C’est ensuite que la prise de substance s’est développée pour accompagner le sexe. Au point de ne plus vouloir sortir en boîte d’ailleurs », rembobine-t-il. Avec trois mecs, il se fascine pour l’univers de la piquouse un soir de défonce de 2010. Il raconte, sans filtre :

vq. « Ce soir-là, je n’ai rien senti d’exceptionnel, mais ça a réveillé en moi une curiosité puisque j’ai répété le geste. J’étais fasciné par le rituel. C’était presque une obsession, je voulais à tout prix maîtriser le geste, le faire moi-même. Peu à peu, j’en étais fier. »

Le corps ne suit plus

Parallèlement, le grand brun apprécié des mecs pour sa plastique perd la notion du temps. Il vogue de plan cul en plan cul, de week-end en week-end. Certains mois, il achète jusqu’à 200 ou 300 euros de crystal meth. Les produits arrivent chez lui par coursier ou par la poste, sans souci, explique Redouane :

« Si tu prends l’option livraison rapide, tu reçois ton produit au bout de 3 ou 4 jours pour un prix dérisoire. »

Ce sportif devient vite accroc. Après ses marathons de sexe, il a cependant de plus en plus de mal à récupérer.

« Les gens viennent et partent : c’est dimanche soir tu n’as pas bouffé, tu as très peu bu tu n’as pas envie d’arrêter, il m’est arrivé d’aller au boulot défoncé. Après coup, tu te dis que tu es mal parti : c’est quand tu dis que ce n’est pas grave que ça devient grave. »

Il poursuit :

« J’ai essayé de me raisonner, de le faire deux fois par mois maximum. Mon corps ne supportait plus, mon temps de récupération n’était plus le même. Mais à peine j’avais récupéré que je replongeais. Même moralement, ça te fout le moral à zéro. »

A presque 40 piges, Alex a plus de 15 ans de consommation en club derrière lui – majoritairement des ecstas, de la cocaïne et un temps du GHB. A ses yeux, la « dimension érotique » de la drogue qu’il a découverte dans les romans de Guillaume Dustan, s’est vite imposée comme une évidence. « Depuis deux ans, je n’envisage mes plans cul qu’en prenant de la coke », précise-t-il.

Et Alexandre de renchérir :

« Je suis un profond sentimental, j’aime la douceur, et dans un plan ce n’est pas évident à mettre en place. La drogue ça facilite pour aller vers un mec, même si je préfère un plan sans drogue. Et comme je n’arrive pas à me désinhiber, les plans sous drogue s’imposent même si ce sont des plans foireux. »

Il lâche : « je n’arrive plus à avoir un rapport sexuel normal ». Ce qui, au passage, n’est pas un problème pour son couple : il conçoit la conjugalité et les sentiments sans le sexe.

No-Kapote

S’il y a bien un point sur lequel les adeptes de chemsex ou de slam sont unanimes : la défonce n’est pas la meilleure amie de la réduction des risques. Bien au contraire. « Tu penses beaucoup moins à la prévention, c’est clair », confirme Alexandre. Pour lui les risques sont un peu moindres, il n’est pas très branché pénétration. Pourtant, le trentenaire s’est déjà fait peur à plusieurs reprise, notamment à cause des mauvais dosages. Il raconte un peu gêné :

« En 2006, j’ai fait un G-hole à cause du GHB [ndlr, un coma provoqué par une dose trop forte] au moment où mon plan est arrivé. Je me suis réveillé le lendemain, la porte était ouverte, il ne m’avait rien volé et j’ai surtout flippé. »

Ils l’admettent aussi, les capotes sont clairement rangées dans le tiroir. « Les plans chems sont les plus propices aux plans bareback », des baises volontairement sans capotes, fait remarquer Raphaël. Le jeune homme a néanmoins « conscience des risques » : il est séropositif à charge indétectable et prévient systématiquement ses partenaires. Au cours de la conversation, il se veut insistant sur ce point : « il ne faut pas prendre le chemsex à la légère ».

« Quand t’es dans cet état de défonce totale le préservatif ne fait plus partie de tes priorités, complète Redouane. Je t’avoue que le risque constitue une forme d’excitation ». Comme Raphaël, dans sa période slam, Redouane s’adonne exclusivement au sexe no-kapote. Il est séropo et s’en remet à la responsabilité de ses plans cul :

« Moi, je l’annonce, et les autres c’est leur choix. La contamination, c’est un des trips sur lesquels certains basent leur fantasme de manière un peu perverse. »

La cam’, un risque en soi

La défonce est sournoise : on oublie vite qu’une seringue a déjà été utilisée pour une prise et ne doit donc pas resservir. « Au début, je ne prenais pas de précautions, et plus je me plongeais dedans, moins c’était important. Il m’arrivait de partager des seringues avec des mecs : c’est comme ça que j’ai chopé une hépatite C », regrette Rédouane. La maladie sonne comme un rappel à l’ordre et il en guérit.

Après l'acte, encore en l'air /

Il y a aussi les risques d’addiction. « Il y a trois mois j’aurais dit non à une intervie », prévient Daniele. Ses craintes : que son discours sonne comme une apologie de la dope. Il confie :

« Un article peut vite être publicitaire. La drogue c’est une expérience pour soi, mais c’est aussi un déni de soi. »

Il déplore le manque d’information spécifique sur la prévention des risques liés au chemsex. « La communauté gay parisienne va peut-être un peu trop loin. Avec le GHB, plein de gens finissent à l’hôpital car ils prennent plus que la dose conseillée de 2ml toutes les 2 heures ». Sans compter les mélanges dangereux. « La règle c’est : pas de mélanges », continue Daniele. Même si il admet qu’ils sont nombreux à passer outre…

Gérer sa conso ou tout arrêter

Les adeptes de « chems » les plus expérimentés, rencontrés par StreetPress, tentent de sortir de la dépendance. Et chacun déploie sa petite stratégie. Pour Daniele, la prise de conscience est venue des effets de sa consommation pharaonique :

« C’est la fatigue qui te pousse à en sortir. Le corps te le dit d’ailleurs : tu n’as plus de créativité donc ça perd de l’intérêt, si ce n’est pour augmenter le plaisir sexuel. »

Sa solution n’est pas radicale : depuis deux ans, il espace les prises, gère méthodiquement sa conso et évite de se chercher des plans chems sur les applis. « On ne peut pas s’en sortir du jour au lendemain en se disant plus jamais. L’objectif c’est de se dire qu’on va réduire », explique-t-il. Alors, il réduit. Et de préciser :

« Je ne suis pas un héros. Je sais dire non, mais je peux dire oui quand la situation s’y prête. Dans ce cas, j’évite les partouzes à 5 ou 6 puisque il y a des risques de transmission de l’hépatite C si on se trompe de moyen d’injection. »

Après « un événement déstabilisant », il n’en dira pas plus, Redouane a décidé de se sortir de sa dépendance. Sa méthode est plus radicale. Première décision pragmatique : comme Daniele, il espace ses plans et ses consommations. « J’ai repris avec plus de réticences et je ne faisais plus venir les mecs chez moi. Le plaisir était remplacé par un sentiment de parano, de dégoût et la descente était toujours de plus en plus brutale », se souvient-il, encore ému.

Deuxième décision : quitter son appartement et se mettre en colocation. « J’ai repris goût à la vie au contact des autres et j’ai redécouvert que je pouvais m’amuser sans trop boire non plus. Alors, forcément, consommer ça me manque et ça m’excite, mais je dis non ». Il voit aussi un psy « qui l’a beaucoup aidé » et se confie tous les lundis chez les narcotiques anonymes. Depuis un mois et demi, il a complètement arrêté : « pour l’instant ça tient », se réjouit Rédouane. Il sourit.

Reste le cul. « Je pensais qu’il me faudrait des années pour de nouveau aimer baiser et retrouver du plaisir sans produits. En fait, il faut juste réapprendre à faire fonctionner la machine normalement », lâche-t-il soulagé.

« J’espère qu’un témoignage de slameur qui a pratiqué longtemps pourra servir à quelque chose. En parler c’est ma façon d’évacuer. »

*Les prénoms ont été modifiés.

36 rue Dussoubs, 75002 Paris

Pour contacter les militants : 01.44.82.53.14 ou caarud75@aides.org

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER