Strasbourg, Bas-Rhin (67) – « Dans cette affaire, il y a eu faute sur faute », assure Mukole Polycarpe Musenga, à la fois atterré et déterminé. Il reçoit dans sa petite maison de la banlieue strasbourgeoise. Dans l’entrée, sur une armoire en bois, est scotchée une affiche avec la photo de sa fille, Naomi. La jeune femme y apparaît vêtue d’une robe blanche aux épaules dénudées. Elle porte une fleur blanche dans les cheveux et une longue tresse en épis sur le côté. Elle défile sur un podium. Le regard descend vers le bas de l’affiche, vers ces mots :

« Justice pour Naomi »

Le 29 décembre dernier vers 11h, la jeune femme de 22 ans, prise de violents maux de ventre, appelle le Samu de Strasbourg. Entre moqueries et humiliations, elle est froidement reçue par l’opératrice au bout du fil qui l’enjoint d’appeler SOS Médecins. Face à la gravité de la situation, la plateforme de secours la renvoie vers… le Samu. Cinq heures après son premier appel au Samu, Naomi est transportée consciente à l’hôpital puis est transférée en réanimation après deux arrêts cardiaques. Elle meurt à 17h30. La jeune femme était mère d’une petite fille.

L’affaire a éclaté en avril dernier lorsque la famille Musenga décide de médiatiser l’enregistrement de l’échange entre Naomi et l’opératrice. Le retentissement est national et le dossier atterrit sur le bureau de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Sur France Inter, elle déclare avoir pris connaissance d’une « dizaine d’affaires » similaires. Sans réponse claire de l’hôpital sur les circonstances exactes de la mort de leur fille, les parents réclament pendant plusieurs semaines l’ouverture d’une information judiciaire pour que les causes et les responsabilités soient établies. Ils l’obtiennent finalement en juillet.

Dix mois après la mort de leur enfant, l’œil des caméras s’est éloigné, mais Mukole Polycarpe Musenga et sa famille attendent toujours un « pardon » de la part de l’opératrice. « La bonne manière d’oublier, c’est quand il y a réparation », explique ce pasteur évangélique de 64 ans. Assis dans un coin du canapé, il raconte d’une voix grave la bataille dans laquelle ils se sont engagés.

Mukole Polycarpe Musenga cherche du réconfort dans la bible. / Crédits : Aurélie Garnier

Assise sur une chaise en face de lui, dans la grande pièce qui fait office de salon et de salle à manger, Bablyne, son épouse, aide-soignante en intérim dans un Ehpad, l’écoute. Elle le coupe parfois dans son récit. La mère de Naomi parle avec énergie et d’une voix douce. D’un coup, Mukole Polycarpe Musenga, se lève, droit dans son costume-cravate. Il cherche une bible pour retrouver un passage dont il n’a plus les mots exacts en tête. D’une voix solennelle, il cite l’Évangile selon Saint-Matthieu :

« Ne craignez donc pas ces gens-là ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera connu. »

Le début d’une longue bataille

Louange Musenga, 27 ans, l’une des grandes sœurs de Naomi, sort d’une journée de travail et vient de rejoindre ses parents, chez qui elle vit toujours. Coiffée de longues tresses, la jeune femme menue s’installe à côté de sa mère. D’emblée, elle évoque un sentiment de « dégoût » et de « colère », toujours bien présent. La famille se souvient de la solitude et du manque de reconnaissance de l’hôpital. Louange raconte :

« On nous a dit : “Si vous voulez de l’aide, allez demander à telle personne”. On te balade à droite à gauche… Personne ne nous a ni accompagnés, ni dit “C’est dur, vous avez perdu votre sœur”. »

Fin février, la famille demande l’enregistrement de l’échange téléphonique avec l’opératrice. Il faudra trois semaines pour l’obtenir. Une attente vécue comme une « épreuve supplémentaire ». Une notice accompagne la bande-son, prévenant que le contenu « peut être choquant ». Le père l’écoute en premier, puis la mère. Quatre mois après sa mort, ils entendent l’agonie de Naomi, qui appelle à l’aide. Et le mépris de l’opératrice :

« - Si vous ne me dites pas ce qu’il se passe, je raccroche.

– J’ai très mal. Je vais mourir. [la jeune femme pousse sa voix pour se faire comprendre]

– Oui, vous allez mourir un jour, comme tout le monde, ok ? Vous appelez SOS Médecins, je ne peux pas le faire à votre place. »

Le quotidien bousculé

L’enregistrement est un choc, une blessure supplémentaire. Certains proches n’ont d’ailleurs pas trouvé la force de l’écouter. La famille prend malgré tout la décision de publier l’enregistrement sur Heb’di, un site d’infos locales, pour alerter l’opinion publique. « La colère était tellement grande », se rappelle Louange. « Tu ne cherches même plus à réfléchir, tu fais ». Sa voix tremble :

« Il fallait le publier, parce que tout le monde a refusé de nous aider. Parce que c’est grave. Parce que c’est le seul malheureux moyen. »

La mort de Naomi devient « l’affaire Naomi Musenga » et très vite, le quotidien de la famille se transforme. Chacun vit la médiatisation à sa manière. Carmel, 31 ans, l’un des deux fils aînés, se rappelle que des inconnus ont réussi à obtenir son numéro de téléphone ou l’ont contacté sur Facebook. Il raconte, un peu dépassé :

« C’est très aimable de leur part, mais t’as pas forcément envie de répondre à des gens qui te demandent comment tu vis le truc. »

La fille reste solidaire. / Crédits : Aurélie Garnier

De son côté, Louange épaule sa mère et son père lors des conférences de presse, aidée de Gloire, l’un de ses autres frères. Elle prend les rendez-vous et fait le chauffeur. Cette quatrième d’une fratrie de huit enfants confesse ne pas être fan des caméras. « Lors de la première conférence de presse, ma tête allait exploser. Il y avait des flashes partout », glisse-t-elle. Lorsqu’elle parle de sa famille, de Naomi, son débit de paroles s’accélère, son ton est décidé :

« Quand j’ai écouté l’enregistrement de Naomi, mes sentiments n’étaient pas clairs. Mais la première chose que je me suis dite, c’est qu’il fallait le rendre public. Si je me lance dans une action comme celle-là, il faut que j’aille jusqu’au bout. »

Des témoignages similaires

Autour d’eux, un collectif « Justice pour Naomi Musenga » s’organise rapidement et regroupe les bonnes volontés. Une page Facebook est créée et une cagnotte lancée pour récolter des fonds, notamment pour couvrir les frais juridiques et administratifs. Une pétition pour réclamer justice réunit à ce jour plus de 340.000 signatures. Le 16 mai, une marche blanche rassemble plusieurs centaines de personnes à Strasbourg.

Autour d’eux, un collectif « Justice pour Naomi Musenga » s’organise. / Crédits : Aurélie Garnier

Louange parle de l’affaire de sa sœur comme d’une « prise de conscience » de la société sur les violences médicales. « Quelque part, on a une sorte de responsabilité », abonde Carmel. La famille a reçu des témoignages de personnes qui auraient vécu des situations similaires :

« Il y a des personnes qui ont pu se mettre derrière notre bannière. Certains nous disent “J’ai perdu une jambe”, d’autres, “J’ai perdu ma femme”. »

Certaines associations féministes ou antiracistes se sont aussi approchées de la famille. Mais Louange redoute la récupération et craint que le combat pour Naomi ne passe au second plan. « Des gens m’ont dit qu’ils avaient écouté l’enregistrement et trouvaient qu’il y avait du racisme. Moi j’entendais juste une femme qui se fichait de ma sœur ».

« Le rendez-vous avec la ministre n’a servi à rien »

En juillet, la famille est reçue par la ministre de la Santé Agnès Buzyn, à Paris. Trente minutes d’échanges au cours desquelles les Musenga espèrent discuter de Naomi. « Elle nous a parlé des urgences, du Samu, des opérateurs. Pas de Naomi. Elle nous a dit qu’elle ne pouvait rien faire et que maintenant, c’était entre les mains de la justice », détaille Louange. De cette rencontre, la famille en garde un souvenir déçu. Et l’impression d’avoir été reçus pour le « protocole », seulement portés par la médiatisation de l’affaire. « Mon père avait dit qu’on avait besoin d’un minimum de reconnaissance », se souvient Louange, ajoutant :

« Mais c’est elle qui aurait dû venir chez nous ».

« Le rendez-vous avec la ministre n’a servi à rien », juge Louange. Depuis, ils n’ont plus de nouvelles du cabinet d’Agnès Buzyn.

Paracétamol

Lorsque la procureure les informe au début de l’été de l’ouverture d’une information judiciaire pour « non-assistance à personne en péril » contre l’opératrice, ainsi que du chef d’homicide involontaire contre X, c’est une victoire pour les Musenga. Cela laisse espérer une possible poursuite en justice de l’opératrice, jusque-là suspendue à titre conservatoire.

Selon la procureure, Naomi serait morte d’une surconsommation de paracétamol. La famille conteste cette version. / Crédits : Aurélie Garnier

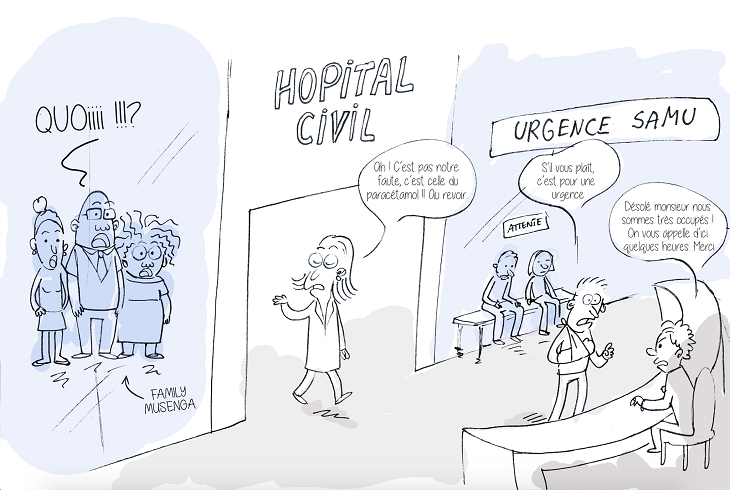

Mais déjà, la famille doit affronter une autre épreuve. Selon les éléments de l’enquête que leur rapporte la procureure, Naomi serait morte d’une surconsommation de paracétamol, pris par automédication. Cette thèse insinuerait que Naomi s’est tuée seule. Les parents sont sceptiques. « Ce n’est pas normal que la procureure puisse annoncer les causes du décès sans qu’il y ait de jugement », tempête Mukole Polycarpe. « On bafoue notre fille, on bafoue notre famille ! ». « Du coup, on ne parle plus de la responsabilité du Samu », ajoute Louange. En colère, Carmel réagit par un dessin qui prend la forme d’une caricature, avec la complicité de Nelson, un ami graphiste, pour faire réagir l’opinion.

Carmel réagit par un dessin qui prend la forme d’une caricature, avec la complicité d’un ami graphiste / Crédits : DR.

Très vite, l’information est reprise en boucle dans les médias. Louange se souvient de cet épisode, dans une boutique à Paris où des clients parlaient de l’affaire en lingala, leur langue d’origine. « Ils disaient “La fille qui est morte à Strasbourg, c’est à cause du paracétamol”. Ils prenaient ça pour une vérité ! », s’indigne la jeune femme.

Dans son combat, la famille reçoit le soutien du professeur Christian Marescaux, qui a dénoncé en 2013 les retards de prise en charge aux urgences de Strasbourg. L’hôpital a tenté de le poursuivre pour diffamation. Lors de la deuxième conférence de presse de la famille, il a joué le rôle d’expert et a estimé scandaleux de dire que Naomi est morte à cause du paracétamol. « Son soutien a été important pour nous », reconnaît Louange :

« On avait beau lire le dossier médical de Naomi à l’endroit, à l’envers, de côté… Il nous l’a décrypté, il nous l’a traduit. »

La suite

Le 30 octobre, la famille a rencontré le juge d’instruction qui leur a annoncé la nomination prochaine d’un collège d’experts, chargé de faire la lumière sur ce qu’il s’est réellement passé. « On est encore dans l’attente », reconnaît Louange. Quant à la mère de Naomi, durant toutes ces semaines de batailles, elle s’est entendue dire qu’il fallait qu’elle « accepte la fatalité » :

« Cette affaire, c’est comme si vous étiez dans un film. Mais c’est la réalité. Je n’accepte pas qu’on dise que le paracétamol a tué ma fille. Je n’accepterai pas la fatalité. Jamais ! »

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER