Juin 2019 – Maël (1) a 25 ans. Il vient d’être embauché par l’association de lutte contre le VIH, Aides. Il est chargé d’organiser et tenir des stands de prévention dans des lieux festifs. Cette nuit-là, il fait des dépistages rapides dans une boite gay connue du sud de la France. Il va subir trois agressions sexuelles. D’abord, « un client me parle proche, puis me force à l’embrasser, je sens sa langue sur mon corps ». Maël se dégage. Une collègue qui assiste à la scène lui propose de le remplacer. Il refuse. Plus tard, c’est un autre client qui lui met une main aux fesses après un test. Mais ce n’est pas terminé :

« Lorsque je prends ma pause, je vais aux toilettes et un autre client me bloque dans la cabine en me disant : “Tu ne sors pas tant que je ne t’ai pas sucé”. »

Le jeune homme « tient le coup », comme il le dit. « Mais ma collègue me dit que je ne devrais pas accepter ça. » Le lundi suivant, en réunion d’équipe, il raconte sa soirée difficile et fait part de son malaise. Sa supérieure, la coordinatrice, lui rétorque :

« Tu savais bien pour quoi tu signais, je croyais que tu connaissais le milieu gay, moi. »

Le mois suivant, on lui impose de participer à une nouvelle action dans la même boîte de nuit.

« Lorsque je prends ma pause, je vais aux toilettes et un autre client me bloque dans la cabine en me disant : “Tu ne sors pas tant que je ne t’ai pas sucé”. » / Crédits : Aurélie Garnier

Chez Aides, vaisseau amiral du militantisme gay et de la lutte anti-VIH, le consentement n’est pas vraiment un sujet. Il n’est par exemple, à notre connaissance, jamais abordé dans les brochures où les campagnes de sensibilisation aux risques liés au chemsex (sexe sous stupéfiants). Et pour Antoine (1), ancien chargé de mission, c’est un problème :

« On communique sur le risque VIH des partouzes sous drogues, mais à aucun moment on tient le discours suivant : à quel point c’est OK d’avoir des relations sexuelles avec un mec complètement défoncé ? »

Pire encore, les agressions sexuelles semblent banalisées. Pendant longtemps, la peur de nuire au combat et aux actions menées par l’association a poussé les victimes au silence. Aujourd’hui, Maël (1) et Antoine (1) ne sont pas les seuls à briser l’omerta. Au fil d’une enquête de près de deux mois, StreetPress a recueilli les témoignages de 15 salariés, témoins directs ou victimes de faits très problématiques et répétés, commis par leurs collègues : agressions sexuelles, absence béante de culture du consentement, climat de travail sexualisé… L’association qui regroupe près de 450 salariés et plus de 2.000 bénévoles serait traversée par une véritable culture du viol. Un concept sociologique utilisé pour qualifier un ensemble de comportements et d’attitudes partagés qui minimiseraient, normaliseraient voire encourageraient le viol.

Face à un problème qui semble systémique, la direction de la très grosse ONG semble à minima dépassée, voire dans le déni, à l’image de Marc Dixneuf, directeur général :

« Aujourd’hui, oui, il y a des agressions sexuelles chez Aides, comme il y en a dans d’autres endroits… »

Et les mesures mises en place sont, de l’avis des salariés interrogés, très insuffisantes.

Il a baissé son pantalon et s’est masturbé

En 2012, Pierre (1) a la vingtaine. Il est recruté chez Aides. Un poste dans une grande ville. Son travail : animateur d’actions. Il organise et participe à des actions de prévention et de sensibilisation aux risques de santé sexuelle. Il commence par un cycle obligatoire de formation :

« Trois week-ends au cours desquels on te donne des éléments d’histoire militante et où tu te fais petit à petit à la “culture Aides”. »

La formation se passe à Paris. L’asso lui a réservé une chambre dans un hôtel de la porte de Pantin. Un établissement connu de tous les salariés et volontaires de la structure. On attribue à Pierre une chambre double, avec lits séparés, qu’il partage avec un volontaire. « Le soir, nous discutons, il me fait part de ses soucis dans la vie, je me sens comme un devoir de l’écouter. » Mais très vite la discussion change de ton :

« Il s’est rapproché de moi, il m’a caressé. Je l’ai repoussé et lui ai dit non, mais il a dit qu’il ne pourrait pas dormir s’il ne baisait pas avec moi. J’étais sidéré. J’étais jeune, je ne savais pas quoi faire, alors je n’ai pas réagi, mais il a baissé son pantalon et s’est masturbé à côté de moi, sur mon lit. Je n’ai rien fait, j’ai juste attendu que ça se termine. »

Une agression sexuelle, selon la loi française. « Le lendemain matin, il m’a demandé que cette histoire reste entre nous. » Pierre, sous le choc, garde le silence. Mais quelques semaines plus tard, à l’occasion d’un congrès inter-régional, on lui attribue à nouveau une chambre avec ce même volontaire. Pour éviter toute proximité avec cet homme, il demande à Thibaud (1), un autre salarié, de l’héberger dans la sienne :

« Je préférais dormir sur son canapé plutôt que de me retrouver dans la chambre de mon agresseur encore une fois. »

Les semaines et les années passent, et Pierre comprend peu à peu pourquoi il n’a pas parlé pendant tout ce temps. « Chez Aides, il y a deux choses, le fameux : “On sait bien ce qu’il se passe dans les chambres d’hôtel”. » Qui selon lui, « banalise et invisibilise les agressions sexuelles qui s’y déroulent ». Et d’un autre côté, « on te fait sentir que t’as de la chance d’avoir une place dans la grande famille Aides ». Le sous-entendu est clair, il ne faut pas rompre le contrat de confiance avec l’association, qui exige une grande loyauté :

« À cette époque-là, on ne parlait absolument pas du consentement chez Aides, on ne tenait pas de discours particulier sur le sujet. »

Contacté par téléphone, Thibaud se souvient qu’il a effectivement hébergé Pierre ce soir-là. « On était un groupe d’amis qui étaient entrés à peu près en même temps chez Aides et nous découvrions petit à petit les pratiques de l’association. » Il décrit un monde professionnel où les limites sont parfois abolies. « Quand tu rentres chez Aides, ça te fait bouger sur un tas de choses : tes pratiques sexuelles, ta consommation de drogues, et parfois tu ne sais plus vraiment ce qui est normal ou pas. » Dans ce contexte de confusion, il affirme :

« Je comprends tout à fait qu’il ait choisi de ne pas parler de son agression. »

Lors d'une formation à Paris, Pierre est victime d'une agression sexuelle de la part d'un volontaire. Selon lui, le comportement d'Aides « banalise et invisibilise les agressions sexuelles » qui se déroulent dans les hôtels. / Crédits : Aurélie Garnier

Le DSK des Alpes

Chez Aides, une grande partie de la sociabilité professionnelle se déroule lors des weekends de rassemblement. Des sessions de formation ou des congrès qui se poursuivent souvent par des soirées. « La première fois que je suis venu à une réunion nationale, j’étais choquée des comportements de recherche de sexe, des prises de risques liées aux usages massifs de drogues », se souvient Jessica (1) qui a quitté Aides il y a un an :

« Je n’étais pas prête. »

Pour Jean (1), licencié en février dernier (pour un motif qu’il conteste), « le pire, c’étaient les formations ». Il est en poste à Toulouse et doit se déplacer pour ces sessions principalement organisées en Île-de-France. « J’étais à peine arrivé à l’hôtel que je recevais sur Grindr [une application de rencontre] des photos de bites de la part de gens que j’allais voir le lendemain pour mon travail. » Selon lui, la question du consentement n’a jamais été évoquée au cours de ces formations, « alors qu’ils savaient très bien ce qu’il se passait ». Comme Jean, c’est dans le cadre du colloque à Pantin que Maël commence à comprendre l’esprit qui règne dans l’association. En 2019, c’est son deuxième week-end d’étude. Le second soir, « il est peut-être 23h ». Le salarié se connecte à Grindr depuis sa chambre d’hôtel :

« Le formateur connaît mon visage, il a un ascendant sur moi, et pourtant je reçois deux photos de sa bite, direct. Je me dis qu’il doit se tromper, que c’est abusé mais je décide de ne rien faire. Mais 15 minutes plus tard, il réitère en me confirmant qu’il a bien compris que c’était moi en m’envoyant : “Allez, Maël, je suis dans la chambre 22”. »

Des comportements embarrassants, habituels lors de ces weekends, que quatre salariés confirment mais dont la direction ne veut pas entendre parler. Lors de son premier congrès, on a dit à Jean qu’à partir de 21 heures, ce n’est plus du travail. Selon lui, le sous-entendu est clair : l’association ne se préoccupera pas et ne régulera pas ce qui se passe après.

« J’étais à peine arrivé à l’hôtel que je recevais sur Grindr des photos de bites de la part de gens que j’allais voir le lendemain pour mon travail. » / Crédits : Aurélie Garnier

C’est aussi à l’occasion d’un congrès que Louise a été victime d’une tentative d’agression. Au cours d’une soirée arrosée, un cadre régional multiplie les avances lourdes à son intention. Alors que le petit groupe est dans la rue, l’homme l’aurait violemment entraîné de force, dans un bosquet. Elle se débat :

« Je ne sais pas ce qui se serait passé si je n’avais pas réussi à m’en échapper… »

Un autre salarié d’Aides présent au moment des faits complète : « Je me souviens que le lendemain matin, on en rigolait au petit-déjeuner. On n’avait pas une grande considération pour les questions féministes non plus ». Il va plus loin :

« Il y a chez Aides une énorme tolérance avec les propos sexistes, c’est complètement assumé de mal parler des femmes et d’avoir des comportements qui les ramènent sans cesse à “leur place de femme”. »

Le cadre en question, surnommé en interne le DSK des Alpes, n’a à notre connaissance jamais été recadré pour ces comportements. Selon nos informations, il a quitté l’association en bénéficiant d’une rupture conventionnelle. Mathieu, salarié chez Aides dans les années 2010, a vécu des scènes similaires. Il dénonce la banalisation de ces actes :

« Une main aux fesses ou des avances sexuelles lors d’un congrès ou d’une assemblée régionale est considérée comme une reconnaissance et une acceptation dans la grande famille Aidienne. »

La grande récurrence de ces gestes qualifiables d’agression sexuelle est corroborée par quatre autres témoignages.

« On communique sur le risque VIH des partouzes sous drogues, mais à aucun moment on tient le discours suivant : à quel point c’est OK d’avoir des relations sexuelles avec un mec complètement défoncé ? » / Crédits : Aurélie Garnier

C’est pour rire !

« Le problème quand tu es salarié, c’est qu’une partie de ta mission est de créer de la cohésion avec les volontaires », explique Thomas. « Alors, parfois, t’es un peu coincé… Les verres du vendredi soir peuvent rapidement devenir une torture. » Il est en arrêt maladie depuis un certain temps. Il dénonce un contexte de travail où la frontière entre le personnel et le professionnel est sans cesse attaquée. Thomas déplore :

« La seule réponse qu’on te donne, c’est que c’est à toi de faire la part des choses entre ton activité pro et ta vie personnelle. »

L’association porte un discours axé autour de valeurs de non-jugement et de bienveillance. Il y règne une certaine liberté. Une liberté de ton, d’abord, puisque l’action centrale de l’association concerne le Sida. On parle de sexualité sans complexe, entre collègues, entre volontaires. De cette liberté de ton découle une ambiance : on parle de sexe à table, les comportements sexualisés sont valorisés, on se fait des « blagues ». Louise (1), salariée pendant quatre ans dans une antenne du sud, reste marquée par son passage chez Aides :

« À la fin, je me protégeais de cette ambiance lourde, où ça parle de cul constamment, où on vit les émotions de tout le monde. Je n’allais plus aux réunions où je savais que ça allait être un peu n’importe quoi. »

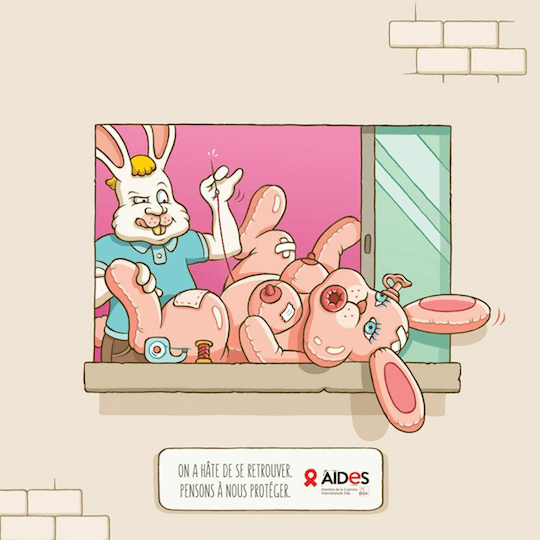

Et sous couvert d’humour, on se permet beaucoup de choses. Au printemps 2020, juste après le premier confinement, Aides publie sur les réseaux sociaux, un visuel « humoristique » qui choque une partie de ses propres troupes. Sous le slogan « Gonflés-es à bloc pour nos retrouvailles » on voit une poupée gonflable aux traits de lapine. Dans une pétition interne, des salariés dénoncent une « représentation objectifiée d’une femme donc (comme toujours) – couverte de pansements, allongée, jambes écartées devant un lapin genré au masculin qui penché sur elle, l’expression perverse sur le visage, est en train de lui recoudre, fil et aiguille à la main, ce qu’on imagine être un orifice génital ! » Cette affiche met donc en scène ni plus ni moins une victime d’assauts sexuels répétés, « perpétrés avec une telle violence et fréquence qu’ils engendrent plaies et déchirures ». Malaise. La campagne a été retirée depuis.

Ambiance... / Crédits : DR

Son corps au service de la cause

Maël a 25 ans lorsqu’il débarque au sein de l’asso à Nice. « Aides sur le papier, c’est génial, ça correspondait à mes valeurs, mais tu déchantes très vite quand tu vois les choses de l’intérieur. » Ancien acrobate, il a un physique avantageux. Il comprend vite qu’il a en partie été recruté pour ça :

« Dès la première manifestation publique, lors de la Dolly Party [marche des fiertés], ma coordinatrice me demande de passer l’après-midi torse-nu. »

Maël est chargé d’aller faire la promotion des dépistages proposés par l’association. « Je refuse, je lui dis qu’elle n’a pas le droit de demander ça. Elle insiste lourdement. Le lendemain, la seule photo qui a été postée sur les réseaux sociaux, c’était quand je changeais de t-shirt à la fin de la manifestation. » Yann (1), entré chez Aides au milieu des années 2010 décrit le même mécanisme. Il se souvient de ses débuts. « J’étais mignon, on m’envoyait faire les dépistages dans les saunas, et ma gueule était utilisée pour appâter le chaland, un peu comme avec les hôtesses du Tour de France, je me rends compte seulement maintenant que c’est choquant. »

La direction minimise

Les délégués du personnel se disent conscients de ces sujets et reconnaissent même le caractère structurel :

« Nous faisons actuellement un travail pour identifier les causes structurelles des relations humaines dégradées dans l’association. »

Ils assurent tout mettre en œuvre pour que la direction prenne la situation à bras-le-corps. Et visiblement la relation est plus que bonne. Le 13 novembre dernier, StreetPress organise une réunion visio avec ces représentants des salariés qui décident… de convier leur patron, le délégué général. Ce dernier répète à plusieurs reprises qu’il n’y a pas, selon lui, matière à enquête journalistique :

« Aujourd’hui, oui, il y a des agressions sexuelles chez Aides, comme il y en a dans d’autres endroits. »

L’homme ajoute qu’il n’est « pas comptable de ce qu’il s’est passé avant [son] arrivée ». Il énumère également les mesures mises en place : une formation à la prévention des agressions sexuelles a été proposée – mais elle n’est pas obligatoire –, un groupe de travail sur le sujet a été constitué et un plan de sensibilisation global a été imaginé, comprenant la diffusion d’un numéro de téléphone. Des mesures que les victimes interrogées par StreetPress jugent « insuffisantes » face à ce qui s’apparente à une culture du viol.

(1) Le prénom a été modifié.

Edit : Le 9 février 2020, l’association Aides nous a fait parvenir par voie d’avocat ce droit de réponse.

Droit de réponse de l’association AIDES et de Marc DIXNEUF, Directeur Général de AIDES

A la suite de la mise en ligne le 28 janvier 2021 sur Streepress.com de l’article intitulé « Culture du viol chez Aides, 15 salariés de l’ONG brisent l’omerta » par Marc Faysse, nous tenons à apporter plusieurs précisions aux lecteurs-rices sur les faits mentionnés. Tout d’abord, AIDES tient à exprimer son soutien aux victimes de violences et de harcèlement sexuel qui s’expriment dans l’article. Nous saluons leur courage et prenons la mesure de ces témoignages pour accroître, encore, nos engagements dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Nous devons néanmoins préciser quelques faits et rappeler les actions concrètes de AIDES contre les violences sexuelles et sexistes. Elus-es, salariés-es et militants-es sont engagés-es à les faire cesser.

Il n’y aucune impunité dans AIDES. Il n’y a pas de déni ou d’absence de mesure que ce soit au niveau individuel ou systémique. Pour chaque situation, des mises à pied et des sanctions claires sont prises. Un soutien est systématiquement mis en place pour les victimes. Un accompagnement psychologique et juridique est également systématiquement proposé. En cas d’agression, des procédures de licenciement ou de radiation des volontaires sont mise en place. Les faits sont traités. La lutte contre le sexisme systémique, autre fléau de la société patriarcale, est aussi un enjeu majeur au sein de l’association. Pour le combattre, des formations obligatoires sur les violences sexistes et sexuelles ont été dispensées en 2019 et 2020, et seront multipliées en 2021 pour que la majorité de nos militants-es en bénéficient.

Les valeurs de non-jugement et de bienveillance présentées dans l’article comme terreau fertile des violences exprimées, sont au contraire des postures qui servent l’échange avec les personnes reçues dans AIDES, mais aussi les militants-es. Si ces valeurs permettent aux usagers-ères de faire part de leurs pratiques sexuelles ou de consommation de produits, elles sont aussi valables en interne pour permettre à tous-tes de s’exprimer, y compris sur des expériences de violences sexuelles. Pour les aider, depuis 2018 des systèmes d’alerte sont mis en place et des référents-es dédiés-es ont été nommé-es. Ces valeurs qui constituent l’ADN de l’association permettent la libération de la parole et ne justifient en aucun cas les abus qui sont présentés.

Il est reproché à l’association d’invisibiliser la question du consentement dans ses supports de sensibilisation aux risques liés au chemsex. Pourtant, elle figure systématiquement dans ses brochures à destination des chemsexeurs. Les volontaires ou référents-es sur la thématique abordent cette question dans toutes leurs actions de prévention et groupes de paroles. A Paris notamment, plus de 700 personnes accueillies au SPOT depuis 2016 ont ainsi pu recevoir de l’information sur la notion de consentement dans le cadre des soirées « Chillout Chemsex ». Les référents-es du SPOT reçoivent de nombreux témoignages de personnes déclarant avoir subie des violences sexuelles, dans le cadre de soirées chemsex ou ailleurs. Pour chacun de ces témoignages, AIDES assure une écoute et met en place une orientation vers un psychologue spécialisé dans les violences sexuelles : une dizaine de personnes ont ainsi été orientées depuis mai 2020. La lutte contre les violences sexuelles et sexistes est un enjeu qui est et continue d’être investi au sein de AIDES. Nous tenons à saluer le travail de la large majorité de militants-es qui ont, depuis longtemps, intégré ces enjeux de lutte contre les violences sexuelles à leur quotidien, dans leurs missions de prévention comme dans leurs relations inter-professionnelles et personnelles.

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER