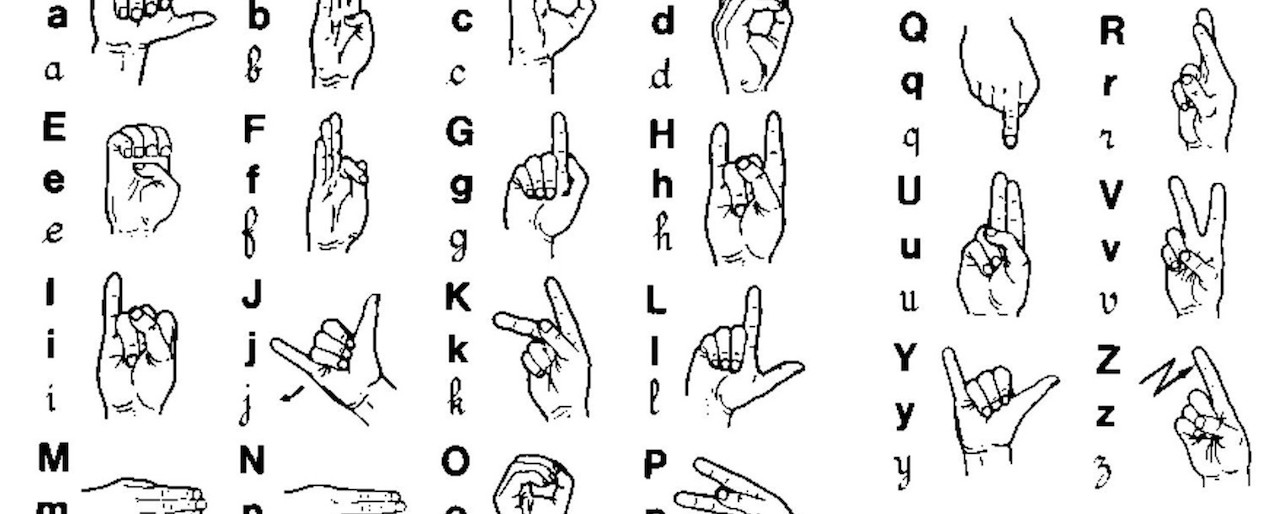

« Ce matin, en cours de physique-chimie, l’interprète en langues des signes de mon fils était malade. Bah pendant une heure, le gamin, il chasse les mouches quoi. » Catherine Vella estime tout de même avoir de la chance. Son fils de 13 ans, Vincent, détecté sourd il y a neuf ans, est dans l’un des seuls collèges d’Ile-de-France à proposer des cours bilingues, français et Langue Des Signes (LDS). Dans cet établissement de Noisiel, en Seine-et-Marne (77), il peut aller en cours avec des camarades valides. Le collège Le Luzard est estampillé ULIS, pour Unité localisée pour l’inclusion scolaire. Ils sont une vingtaine de jeunes, comme Vincent, à profiter d’un enseignement de qualité. Tous n’ont pas cette chance, explique la maman :

« Les autres, ils peuvent avoir des profs qui ne maîtrisent pas toute la LDS et l’élève peut mal comprendre certaines choses. »

Depuis 2005, la loi pour l’égalité des droits et des chances garantie, en théorie, à chaque enfant en situation de handicap (peu importe lequel) un accès et un accompagnement dans l’école de son quartier. Et dans les faits, le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés dans les écoles ordinaires a considérablement augmenté depuis 2005. Mais beaucoup estiment que cette inclusion est mal faite : « J’ai des élèves qui ont été mis en école ordinaire et qui sont revenus totalement broyés parce que l’enseignement ne leur convient pas. Ça peut très bien marcher mais avec des trucs adaptés » estime Fanny C., enseignante dans un établissement spécialisé à Bordeaux.

Décrochage scolaire

Le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer, et la secrétaire d’Etat chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel, ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps. En 2018 ils lancent le programme « Ensemble pour l’école inclusive » pour accompagner de manière plus efficace les élèves handicapés. Objectif : assurer un meilleur avenir à ces gamins dont beaucoup quittent les bancs de l’école sans diplôme, en les faisant notamment fréquenter les autres enfants.

« Mon fils a voulu être en inclusion. C’est son choix et ça se passe très bien », raconte Vanessa, qui soutient en partie cette politique. Pour elle, Vincent est un élève ordinaire parmi d’autres élèves ordinaires, avec simplement une langue différente. « Mais d’autres jeunes ont besoin davantage d’encadrement et d’être avec des enfants qui ont les mêmes problématiques », poursuit la maman. « Dans le fond, c’est une bonne philosophie de vouloir faire une école inclusive pour tout le monde », admet Laure Beyret, responsable syndicale Force Ouvrière et enseignante à l’INJS Paris, un des quatre Instituts nationaux pour jeunes sourds de France (avec Bordeaux, Metz et Chambéry) :

« Mais j’ai parfois l’impression qu’on place des enfants dans des classes comme ça. Du coup, ça se rapproche davantage de la maltraitance : on laisse un élève tout seul dans son coin sans avoir la possibilité de participer aux cours et de parler à a quelqu’un. »

« On arrive parfois à des aberrations ! On m’a raconté l’histoire d’un lycéen sourd à qui on a fait passer un examen à l’oral… À l’oral ! Tout simplement parce que l’examinateur n’était pas au courant de son handicap », s’exaspère Fanny. Laure Beyret embraye : « Les ministères réfléchissent en quotas et en pourcentage, alors qu’on doit regarder au cas par cas. Certains élèves peuvent s’adapter, d’autres non ». « En vérité, j’ai peur qu’on aille vers une catastrophe. Il y a déjà 10.000 enfants qui sont en échec scolaire, il y en aura plus », souffle Catherine Vella. Car faute d’un niveau suffisant au collège et au lycée, et d’établissements permettant de les accueillir dans le supérieur, rares sont ceux qui poursuivent leurs études après le bac.

Des profs pas assez formés

Au collège Le Luzard de Noisiel, où est scolarisé le fils de Vanessa, ils sont une vingtaine d’élèves suivis par des interprètes en LDS. Un métier exigeant et compliqué, qui nécessite un master spécialisé. « En général, on a 1.600 heures de formation pour atteindre un niveau B2, qui est essentiel pour donner des cours correctement », détaille Fanny C., titulaire d’un CAPEJS. Mais ce ne sont pas tous les établissements qui ont la possibilité d’avoir de tels professionnels. Selon Vanessa, par souci d’économie « de bouts de chandelle », l’Éducation nationale préfère recruter des interprètes titulaires d’un CAPPEI. Des profils moins formés et moins chers. « C’est 106 heures de formation pour atteindre un niveau en LDS A1 », complète Fanny C. qui juge cette formation largement insuffisante.

Des changements pour les établissements spécialisés

Parents et professionnels craignent que les instituts spécialisés soient menacés par ce dispositif, qui doit permettre l’accueil des enfants dans des établissements classiques. « Ils envisagent de faire passer les INJS [les établissements spécialisés] sous la direction des Agences régionales de santé. À première vue, on peut penser que rien ne changera, que l’argent viendra du même endroit. Mais dans les faits, des élèves qui n’habiteront pas dans la bonne région ne pourront pas se rendre dans ses instituts », explique Fanny, l’enseignante de Bordeaux. Pour protester contre ce changement de tutelle, les instituts se sont mis en grève plusieurs fois au cours de l’année 2019.

La crainte : que les parents découragés mettent leurs enfants dans des établissements classiques, même s’ils ont des difficultés à s’adapter. Voir pire, les garder à la maison, et leur ajouter une charge supplémentaire.

Contactée par StreetPress, l’Éducation nationale n’a pas répondu à nos questions.

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER