Douarnenez (29), octobre 2025 — Assise en tailleur sur le sol de la chambre, Nina étale autour d’elle des photos, des carnets et des notes griffonnées sur des bouts de papier. Depuis des années, la trentenaire tente de reconstituer le puzzle de sa vie. Adoptée à l’âge de 3 ans, ces documents sont tout ce qu’il lui reste pour établir « une chronologie et un semblant de souvenirs ». Elle saisit un cliché pris lors d’un voyage en Éthiopie en 2011. Dessus, elle a 20 ans, les joues rondes et le sourire timide. Deux femmes l’étreignent : tout à gauche, sa mère adoptive, française, et au milieu, sa mère biologique, éthiopienne. Dans un murmure, Nina lâche : « Cette photo me met toujours très mal à l’aise. »

À peine sortie de l’adolescence, son monde s’est effondré. Alors qu’elle pensait ses parents biologiques enterrés, elle les a retrouvés par hasard à l’occasion d’un voyage en 2009. Sur les documents tirés de son dossier d’adoption, il est pourtant écrit noir sur blanc qu’en 1993 son père et sa mère sont « décédés en raison d’une maladie ». Les yeux brillants, Nina confie :

« Au fond, j’ai toujours su qu’ils étaient encore en vie. »

Depuis des années, Nina tente de reconstituer le puzzle de sa vie. / Crédits : Muelle Hélias

Ces quinze dernières années, plusieurs dizaines de personnes adoptées ont retrouvé leurs parents biologiques passés pour morts. Des enquêtes journalistiques et des procès, dont l’un a mené à la condamnation de l’association L’Arche de Zoé en 2016, ont mis au jour des trafics d’enfants. Début octobre 2025, la Corée du Sud a reconnu sa responsabilité dans l’adoption abusive de dizaines de milliers de bébés. En décembre, une conférence a eu lieu à l’Assemblée nationale appuyée par le député Rodrigo Arenas (La France insoumise) sur les dérives de l’adoption internationale. Nina commente :

« Comment construire un avenir quand on vit dans le passé et avec l’impression que tout peut s’effondrer d’un coup ? »

Dix-sept ans après avoir retrouvé ses parents biologiques, elle porte plainte contre l’organisme chargé de son adoption : les Enfants de Reine de Miséricorde (ERM). La structure qui a géré plus de 1.575 enfants d’Éthiopie et du Burkina Faso entre 1990 et 2021 — est aussi la cible d’une enquête judiciaire. Quatorze plaintes ont été déposées pour « abus de confiance », « escroquerie » et « provocation à l’abandon d’enfants ». StreetPress a enquêté sur cette structure et ses liens avec les milieux catholiques très traditionalistes.

L’enquête est toujours en cours, en partie bloquée par « un manque de collaboration des autorités éthiopiennes », d’après maître Maëlys Renoux San Millan en charge du dossier. En attendant, Nina poursuit seule sa quête d’identité entre des démarches auprès de sa famille, des avocats, des chercheurs et ses recherches d’archives. « J’ai le vertige, mais c’est mon histoire, je ne peux pas détourner le regard », glisse-t-elle. « Même si, de toute évidence, rien ne peut être réparé. »

« Pendant des années, j’avais beau me regarder dans le miroir, je me considérais comme blanche. Je ne voulais pas de mon histoire, de cette tristesse. » / Crédits : Muelle Hélias

De l’Éthiopie à la Bretagne

L’histoire de Nina commence à Addis-Abeba sous le nom de Woini Areg — « canne à sucre » en amharique — en 1992, officiellement. Selon des proches retrouvés en Éthiopie, elle serait née en 1991. « C’est plus facile de faire adopter des jeunes enfants », explique-t-elle. À l’époque, le pays sort de plusieurs dizaines d’années de guerre civile et a été touché par des épisodes de grande famine. Sa mère a 25 ans et élève déjà seule un premier enfant de 2 ans. Pour pouvoir travailler, elle place ses deux petites en pension chez leur grand-mère, vendeuse de céréales et de légumineuses. Mais la maison a déjà dix autres bouches à nourrir. Poussée par la nécessité, l’aïeule passe alors le grand portail vert de l’orphelinat Genete Yesus, au nord d’Addis-Abeba. « Ils nous ont dit que vous alliez partir à l’étranger et y trouver une vie meilleure », explique leur mère dans un courrier envoyé à Nina en novembre 2025. La séparation est difficile et leur grand-mère vient leur rendre visite presque tous les jours.

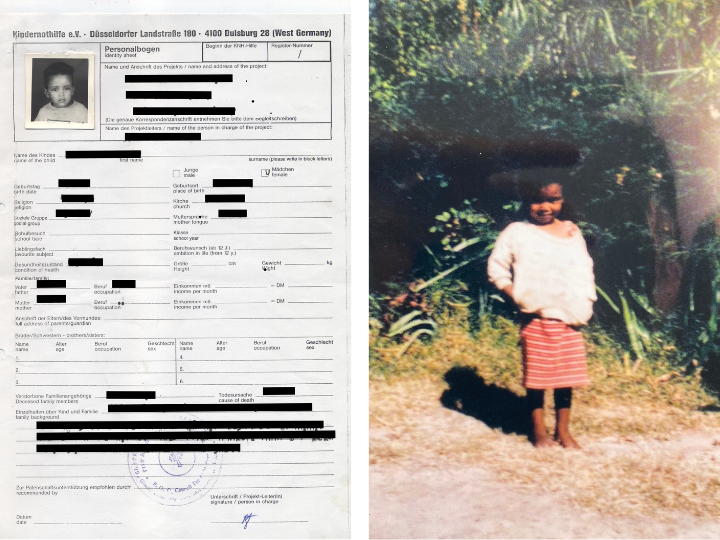

Nina et sa soeur ont été placées dans un orphelinat au nord d’Addis-Abeba. / Crédits : DA

À LIRE AUSSI : Pendant trente ans, une asso catho d’extrême droite a été agréée pour l’adoption d’enfants africains

Seule image de cette période : une photo sur laquelle Nina s’apprête à souffler une bougie sur un gâteau d’anniversaire, le bidon rond de la malnutrition et les cheveux rasés, comme tous les autres petits autour. « À cause des poux », légende Nina. À l’orphelinat, les sœurs leur mènent la vie dure — plusieurs témoignages d’adoptés recueillis par StreetPress font état de punitions corporelles sévères.

Après quelques mois, le 7 décembre 1994, un couple de Bretons signe le contrat d’adoption et verse 93.500 francs à ERM. Le 24 février 1995, Nina et sa grande sœur débarquent à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (95). Cette année-là, l’association a remis 53 autres enfants entre les mains de Français.

Racisme et hypersexualisation

« À mon arrivée en France, on m’avait mis une petite robe blanche traditionnelle éthiopienne. On était en plein hiver. C’était une vraie mise en scène exotique », raconte Nina en montrant une autre photo. Pendant les premiers mois de son acclimatation, sa grande sœur — de deux ans son aînée — continuera de prier avant le coucher, de trimballer Nina sur son dos et de parler en amharique — leur langue maternelle, qu’elles finiront par oublier complètement.

Nina a été adoptée à l'âge de 3 ans, le 7 décembre 1994. / Crédits : Muelle Hélias

Les deux petites sont élevées dans un bourg du Finistère par un couple de catholiques non pratiquants. Le père est médecin ; la mère, secrétaire. « Dans les maisons de bonne famille, il faut avoir des enfants pour être bien vu », lâche Nina, qui n’explique pas ce désir d’adopter. De son enfance, elle garde de « bons moments » : sa bande de potes, le football, l’accordéon, le gouren (la lutte bretonne), l’athlétisme. Mais elle court après les marques d’affection de ses « adoptants » — comme elle les appelle dorénavant. « Je n’ai pas vraiment reçu d’amour », glisse-t-elle pudiquement. « Pour un piercing au nez, on m’a dit que je ressemblais à une esclave. Une autre fois, alors que je ne voulais pas manger, on m’a montré une photo de bébés avec le ventre gonflé par la famine, comme pour me signaler que je devais m’estimer heureuse d’avoir échappé à ça. » Puis, elle ajoute :

« On m’appelait “ma petite négresse”, soi-disant pour me préparer à me confronter au monde extérieur… »

De nombreux témoignages de personnes adoptées rapportent des discriminations racistes dans les rapports avec leur famille blanche. Nina est aussi victime d’hypersexualisation. Dans les « rapports d’adaptation » que remettent ses parents adoptifs à l’association ERM, elle est présentée comme une enfant « séductrice », « enjôleuse », « qui aime plaire ». « Adolescente, on m’a déjà dit : “Tu es encore allée faire ta catin.“ », se souvient-elle. Le couple n’a pas répondu aux sollicitations de StreetPress.

Chaque année, les parents adoptifs de Nina remettaient des « rapports d’adaptation » à l’association ERM. L'enfant y est souvent hypersexualisée. / Crédits : Muelle Hélias

Secouée par des « cauchemars monstrueux »

« En CM2, j’écrivais des lettres à ma famille d’origine et je les brûlais en espérant que le vent les emporte », raconte-t-elle. Il a beau être écrit sur son dossier que ses parents biologiques sont morts, Nina ne peut s’empêcher de les espérer vivants. « J’ai passé des heures à fouiller le bureau à la recherche de la moindre information sur mon dossier d’adoption. C’était un rêve voire une nécessité de retourner en Éthiopie. » Grâce à des vidéos dénichées sur YouTube, elle reproduit devant son miroir « la danse des coqs », une danse traditionnelle éthiopienne qui mobilise surtout les épaules. La nuit, elle ne dort pas, secouée par des « cauchemars monstrueux » d’abandon. Nina enfouit ses interrogations et se mure dans le silence :

« J’avais une peur viscérale que mes parents adoptifs se sentent rejetés. Je trouvais injuste de penser encore à mes parents biologiques alors que j’avais une deuxième chance. »

À ses 16 ans, ses parents adoptifs lui proposent un voyage en Éthiopie mais Nina décline. « Je veux être moi-même le jour de mes retrouvailles avec le pays », écrit-elle à l’époque dans son journal intime.

Il a beau être écrit sur son dossier que ses parents biologiques sont morts, Nina ne peut s’empêcher de les espérer vivants. / Crédits : Muelle Hélias

Retrouvailles avec sa mère biologique

Tout bascule en 2009. Les Enfants de Reine de Miséricorde organise un voyage humanitaire de trois semaines en Éthiopie avec une dizaine d’adolescents adoptés, destiné notamment à apporter des soins médicaux à la population défavorisée de Bonga, au sud-ouest du pays. Nina est retenue pour participer à l’expédition. Huit heures d’avion plus tard, elle met pour la deuxième fois le pied à Addis-Abeba. « Le bus était plongé dans le silence, tout le monde regardait dehors, choqué tant on ressemblait aux Éthiopiens », se souvient Nina. Sur place, les responsables de l’association proposent aux jeunes de retrouver la trace de leurs proches. Mais pour Nina, c’est la désillusion :

« On m’a dit qu’on n’avait pas retrouvé de membres de ma famille. »

En 2009, l'association ERM organise un voyage en Éthiopie avec une dizaine d’adolescents adoptés. / Crédits : Muelle Hélias

Le lendemain, à Addis-Abeba, dans le quartier de l’ambassade de France, Nina et ses camarades rendent visite aux proches d’une jeune adoptée. Dans le quartier, des habitants informés de la venue de l’association se regroupent, à la recherche des enfants disparus des années plus tôt. Ils tendent des photos, hurlent des noms. « J’entends crier “Nina” […]. Deux secondes après, ils crient le nom de ma sœur. Je vois deux adultes s’avancer vers moi avec une photo de nous deux. C’était mon grand-père et mon oncle. »

À LIRE AUSSI (en 2021) : « J’aurais préféré ne jamais être adoptée, plutôt que de vivre un deuxième abandon »

Accompagnée de ses proches et d’un interprète, Nina est conduite à pied jusqu’à la petite maison blanche de sa grand-mère. Dans un salon couleur pistache, cousins, tantes, frères et sœurs mangent. « Des membres de ma famille me donnaient des portions généreuses de nourriture du bout de leurs doigts à ma bouche, c’est la tradition », raconte Nina. « Ma grand-mère était collée à moi, sa main dans la mienne. On ne faisait que se regarder. » Puis une personne passe le seuil de la porte : sa mère biologique qu’elle pensait enterrée. « J’ai reconnu immédiatement son visage, qui ressemble à celui de ma sœur comme deux gouttes d’eau. » Elle s’effondre et court se cacher derrière la maison :

« C’était tout un monde qui s’écroulait. J’étais entre le choc et la fascination. »

Nina devra attendre 2023 pour recevoir un mail de son père biologique, chauffeur de taxi parti refaire sa vie aux États-Unis.

« Emprisonnée dans une histoire »

À son retour d’Éthiopie, au lycée, elle présente un exposé sur l’adoption avec des témoignages tirés de son voyage. Elle s’inscrit sur un groupe Facebook fondé par d’autres adoptés éthiopiens en France. Dès 2012, elle retourne à Addis-Abeba avec ses adoptants. Mais ces derniers voient d’un œil inquiet cette passion pour ses origines : « Ils m’ont dit : “On a adopté deux enfants, pas une famille.” Je me suis sentie isolée, abandonnée. Je n’étais pourtant pas une page blanche » :

« J’ai eu le sentiment de devoir faire un choix entre les deux familles, et je ne trouvais pas ça légitime. »

Nina est coincée entre deux territoires, deux cultures : la Bretagne et l'Ethiopie. / Crédits : Muelle Hélias

Le cœur lourd, Nina entre dans l’âge adulte et se lance, sous la pression de ses parents, dans des études d’infirmière. « Je déprimais », confie-t-elle. « Je ne me sentais à ma place nulle part. » Au bout d’un an et demi, l’étudiante raccroche. Elle est chassée du domicile familial et s’installe à Concarneau (29). Après quelques mois à l’usine, elle se lance dans la restauration où elle enchaîne les saisons. À 23 ans, elle part neuf mois en Angleterre. À 24, elle s’envole vers la Thaïlande. À 25, elle sillonne l’Australie. Nina est un courant d’air.

« J’ai passé des années à fuir la vie, les relations… à me fuir aussi. L’adoption m’a emprisonnée dans une histoire, une identité, des projections, des fantasmes, des non-dits. »

À peine revenue en France, en 2020, Nina repart aussitôt en Éthiopie. Mais elle n’y trouve pas plus sa place. Elle est frustrée de ne pas parler la même langue et n’ose pas raconter sa vie en France. Pour sa famille éthiopienne, elle est « riche », « éduquée », alors qu’en Hexagone, elle vit avec à peine un SMIC. Alors pour se reconnecter, Nina fait infuser un peu de sa culture d’origine dans son quotidien en France. Dans son armoire, elle conserve soigneusement une robe blanche en coton de mariée traditionnelle que sa mère biologique a tenu à lui offrir. De Paris, elle rapporte des épices, chinées dans des boutiques spécialisées éthiopiennes.

Nina renoue avec sa culture d'origine dans son quotidien, notamment dans la cuisine. / Crédits : Muelle Hélias

« Je ne voulais pas de cette histoire »

Elle a fini par poser ses valises dans la petite ville portuaire de Douarnenez. « La Bretagne est un autre bout de mon identité. » Sur les murs de sa maison, elle s’entoure de ses propres tableaux. L’artiste a trouvé une forme de thérapie dans l’art et passe des journées entières dans un atelier mansardé du centre-ville. « Pendant des années, j’avais beau me regarder dans le miroir, je me considérais comme blanche. Je ne voulais pas de mon histoire, de cette tristesse. »

Ni les rais de lumière dorée qui passent par la fenêtre de sa chambre ni le foulard carmin noué autour de sa tête ne parviennent à adoucir l’expression tendue de son visage. Au coin de son œil gauche, une petite tache sur sa peau forme une larme noire, comme une marque de son existence douloureuse :

« La France ne veut pas regarder son histoire coloniale. On a réécrit mon histoire, on m’a infantilisée, on m’a monétisée, insultée. »

Nina a trouvé une forme de thérapie dans l’art. / Crédits : Muelle Hélias

Nina passe des journées entières à peindre dans un atelier de Douarnenez. / Crédits : Muelle Hélias

Les doigts triturant la croix éthiopienne qu’elle a dégotée dans une friperie, Nina espère : « J’aimerais construire une famille. J’adorerais vivre en Éthiopie, y aller un jour sans plus avoir de questions à poser, voir mes petits frères et sœurs grandir. J’ai l’impression que quelque chose me manque sans savoir quoi exactement. »

La recherche des origines

En 2021, grâce aux moyens octroyés par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le Service social international France a pu soutenir les personnes adoptées à la recherche de leurs origines à travers le projet « RACINE ». Jusqu’à présent, 247 personnes ont été accompagnées, et 40 ont pu entrer en contact avec leur famille de naissance. Le ministère français finance aussi l’association Archives sans frontières qui travaille à la sauvegarde physique des dossiers d’adoption. En Éthiopie par exemple, le pays dispose d’environ 80.000 dossiers individuels imprimés et stockés dans un conteneur, de 1960-2010. Malgré cette prise de conscience des gouvernements, les recherches sont encore souvent menées à titre individuel par les personnes adoptées via les associations et avec l’aide des réseaux sociaux.

Outre les organismes d’adoption, quelques structures créées par des personnes adoptées peuvent aider comme la ligne d’écoute AdoptEcoute et le compte Instagram AdopteesMedia.

Les personnes adoptées souhaitent souvent retourner dans leur pays d’origine mais n’en ont pas toujours les moyens. Nina a donc lancé une cagnotte (ici) pour obtenir un coup de pouce financier sur son prochain voyage.

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER