Son pronostic vital était engagé. Après 37 jours de sa grève de la faim, Florian D. avait perdu 17kg. Il n’en pesait plus que 45 pour 1m67. Le militant de 37 ans avait cessé de s’alimenter pour protester contre ses conditions de détention. Le 7 avril 2022, après deux semaines d’hospitalisation, le juge d’instruction a finalement décidé de le remettre en liberté, sous bracelet électronique, pour raisons médicales. Au total, il aura passé 15 mois à l’isolement, dans 9m2, sans aucun contact avec les autres détenus, à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy. Sans avoir eu de procès.

Ce qu’on lui reproche ? Celui qui se dit « libertaire » est mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes dans la seule affaire terroriste ouverte au titre de « l’ultra-gauche ». Il est accusé d’être le « leader » d’un groupe « soupçonné de projeter une action violente » à l’aide d’armes à feu ou d’explosifs, sans qu’aucune cible précise ne soit identifiée. Il aurait monté ce projet après son retour du Rojava où il s’est battu contre le groupe Etat islamique (EI) aux côtés des milices kurdes des YPG de mars 2017 à janvier 2018.

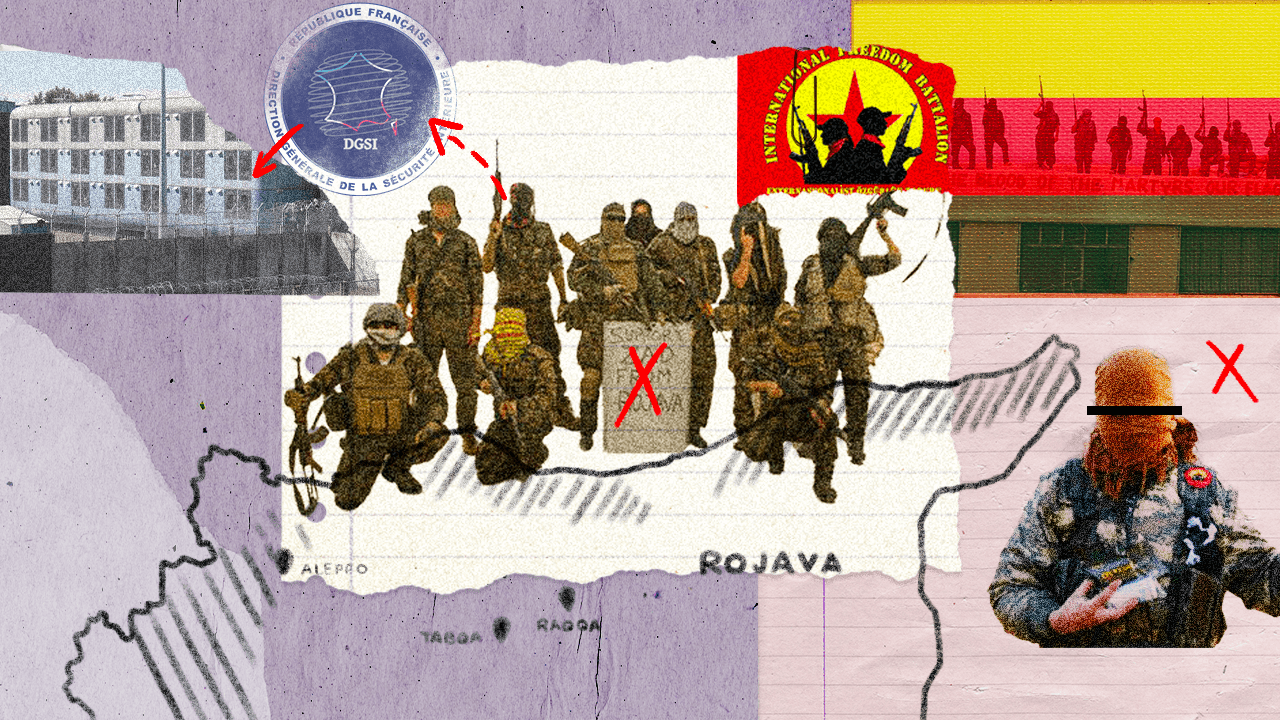

Des centaines d’internationalistes du monde entier, dont une vingtaine de Français, se seraient rendus au Rojava de 2016 à 2020. La plupart ont été attirés par le système politique autogéré, égalitaire et féministe que les Kurdes tentent de mettre en place. Un phénomène que StreetPress avait raconté dans un article en 2017. Si certains d’entre eux ont combattu les soldats de l’EI au péril de leur vie – au moins deux Français sont morts sur le front –, d’autres sont restés à l’entraînement. À leur retour, tous ont été pris entre les mailles de la DGSI. StreetPress en a interrogé huit. Ils témoignent d’intimidations, d’entraves dans leurs déplacements, de discriminations dans leur vie professionnelle ou de pressions sur leurs proches. Pourtant, ils se sont engagés aux côtés d’une organisation soutenue par l’État français dans son combat contre Daesh.

Perquis’ géante sous le feu des projecteurs

Rennes, 8 décembre 2020, 6h du matin. Une quinzaine de policiers cagoulés défoncent la porte vitrée de la maison où vivent Camille et ses trois colocs, sous le choc. À l’extérieur, des véhicules encerclent la baraque rennaise. La jeune femme menue se souvient d’une scène absurde :

« Ma chambre faisait 10m2, ils se marchaient dessus. »

Les agents, qui fouillent le domicile de fond en comble pendant 3h et partent avec son affiche de soutien aux Kurdes : « Defend Kobane, Defend Afrin. » Camille est embarquée sans ménagement, le visage couvert d’une cagoule. Direction le siège de la DGSI à Levallois-Perret pour un interrogatoire en règle. Camille vient d’être embarquée dans le cadre d’une vague d’interpellations aux quatre coins de la France. À Rennes, Toulouse, en Dordogne et dans le Val-de-Marne (94), neuf personnes ont été arrêtées dans ce que les médias, du Figaro à RTL, nomment les jours suivant « le coup de filet au sein de l’ultra-gauche ».

Chaque jour les femmes et les hommes de la direction générale de la sécurité intérieure protègent la République contre ceux qui veulent la détruire. Merci une nouvelle fois pour leur action contre ces activistes violents de l’ultragauche. https://t.co/ZEOS2L0EEy

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 11, 2020

En garde à vue, le 11 décembre 2020, la future ambulancière en formation apprend son chef d’inculpation : « Association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes d’atteinte aux personnes ». « Vu les questions posées en interrogatoire, ce qui m’horrifiait le plus c’est que je savais que j’allais devenir la marionnette d’un truc qui me dépassait. » Arrivée dans sa cellule, elle allume la télé :

« Ça tournait en boucle sur BFM TV et France 3. Ça n’a pas duré longtemps, deux trois, jours, mais c’était exactement la catastrophe que j’imaginais. »

La torture blanche pour le « leader » du groupe

Deux des mis en examen sont placés sous contrôle judiciaire, cinq sont incarcérés en détention provisoire. Dans l’attente de leur jugement, ils sortent au fur et à mesure au bout de quatre, dix, onze mois… Sauf Florian D. qui, lui, reste au trou. Ses parloirs hebdomadaires sont suivis d’une fouille à nu systématique. Les matons tambourinent à sa porte environ toutes les deux heures pour des contrôles, même la nuit. La première année, c’est l’administration pénitentiaire qui décide de le maintenir à l’isolement, sans décision d’un juge. Perte de mémoire, troubles visuels, douleur aiguë au cœur, instabilité de l’humeur… Les conséquences physiques et psychiques de l’isolement de longue durée sur le détenu sont dramatiques.

Pour ses avocats Coline Bouillon et Raphaël Kempf, l’isolement de « Libre Flot » est illégal. « Il ne présentait aucun risque pour l’établissement pénitentiaire, pour les autres détenus, et l’isolement ne se justifiait pas par la nécessité de le protéger », assurent-ils. D’autant que l’administration pénitentiaire atteste de son « comportement exemplaire ». Cela aurait dû entraîner un assouplissement de son régime de détention. Au contraire, au bout d’un an d’isolement, le 30 novembre 2021, le ministre de la Justice Eric-Dupont-Moretti signe le prolongement de son isolement. C’est la médiatisation de sa grève de la faim qui va finalement entraîner sa libération, le 7 avril dernier.

Un Tarnac 2.0 version confinement ?

Le fameux coup de filet du 8 décembre serait-il un récit construit de toutes pièces par la DGSI ? C’est ce que clame la défense. Tout part d’une note des services de renseignements envoyée en février 2020 au parquet national antiterroriste (PNAT). Dans cette note, la DGSI estime que Florian D. « cherche à constituer un groupe violent en vue de commettre des actions de “guérilla” sur notre territoire ». Le jour même, le PNAT ouvre une information judiciaire. C’est ce qui permet aux agents secrets de mettre les téléphones sur écoute et de sonoriser les domiciles de leurs cibles.

Selon les services de renseignement cités par Mediapart, les trentenaires seraient armés et s’entraîneraient aux techniques militaires dans un « camp d’entraînement ». Une maison à la campagne, dans l’Indre, où certains d’entre eux se sont réunis pour passer le premier confinement. Les entraînements militaires consistent en de l’airsoft, un hobby avec des pistolets à billes. « Sur un mois passé ensemble, on a passé une après-midi d’airsoft, parce que l’un de nous en pratiquait et qu’il fallait bien tuer le temps. On a aussi expérimenté des pétards », assure Camille. Le « pétard » serait, selon les services de renseignement du TATP, un explosif qu’on peut confectionner à partir de produits en vente libre. « Ce sont des produits ménagers comme de l’eau oxygénée et de l’acétone, il y avait évidemment ce genre de produit chez plusieurs d’entre nous », assure Camille. Quant aux fusils de chasse ? « Il y a des gens qui sont de la campagne et d’autres qui ont des visées d’autonomie. Un des mis en examen a un père militaire à la retraite, ils ont perquisitionné des armes de collections inutilisables », défend-elle. StreetPress n’a pas pu accéder à la liste entière du matériel saisi.

Pour colmater le tout en une histoire cohérente, la DGSI peut piocher dans des milliers d’heures d’enregistrement. « Le dossier est fait de tout un tas de paroles et de blagues qui sont complètement décontextualisées, déformées, transformées », dénonce Camille. En plein confinement, elle appelle une copine, sans savoir qu’elle est sur écoute.

« J’étais énervée parce que je n’avais pas pu déposer un chèque. Du coup, je lui ai dit : “Ça me donne envie de cramer toutes les banques.” Je veux bien qu’on reprenne cette envolée lyrique contre moi mais même l’agent qui m’écoutait a écrit “rires” entre parenthèses dans la retranscription ! »

Les mis en examen dénoncent un montage. Ça ne serait pas la première fois que la DGSI verse dans le surréaliste. En 2008, la police anti-terro débarque à Tarnac, en Corrèze, pour arrêter Julien Coupat et ses amis d’« ultragauche, mouvance anarcho-autonome », accusés de vouloir saboter une ligne TGV. Dix ans plus tard, ce fiasco judiciaire se solde par un abandon des qualifications terroristes et une relaxe quasi-générale. Selon la juge Corinne Goetzmann, le « “groupe de Tarnac” était une fiction. »

Traqués par les lois visant les djihadistes qu’ils ont combattus

Cette fois, la pierre angulaire du dossier est la lutte armée de Florian D. au Rojava aux côtés des Kurdes. Une position paradoxale puisque les Kurdes des YPG ont reçu le soutien militaire de la France pendant la guerre contre Daesh, qu’ils ont vaincu territorialement en 2019. Un an plus tôt, Emmanuel Macron avait reçu des combattants kurdes à l’Élysée et rendu hommage à leurs sacrifices. Mais le YPG est également une émanation du PKK, en guerre civile avec la Turquie depuis 40 ans et considéré comme une organisation terroriste par l’Union européenne.

D’après Raphaël Kempf, habitué à défendre des activistes face à l’État, « la DGSI tente de criminaliser les volontaires internationaux français qui ont fait le choix de partir combattre au Rojava avec les Kurdes ». « Avec l’idée qu’ils auront d’autres envies une fois revenus de le retourner contre les institutions de la République ou leurs représentants comme les forces de l’ordre », continue le baveux. André Hébert (1), ancien étudiant en histoire et auteur de Jusqu’à Raqqa (Les Belles Lettres, 2019), a été l’un des premiers combattants français à en faire l’expérience. En 2016, il rentre en France après 15 mois au Rojava. Il est l’un des premiers à faire connaître leur lutte en France. Mais le 16 décembre 2016, alors qu’il s’apprête à repartir, il reçoit un arrêté de l’intérieur qui lui interdit de quitter le territoire. Son passeport est confisqué. L’arrêté affirme que le profil des anciens combattants pose « un important problème sécuritaire », et que ce « savoir-faire » est suspecté de pouvoir servir « dans le cadre d’actions violentes de l’ultragauche révolutionnaire ».

L’État français plaque sur eux le schéma constaté chez les djihadistes qui, de retour en France, ont commis des attentats. Aucun volontaire international revenu du Rojava n’a pourtant commis d’action violente dans son pays. Le 31 mars, l’avocat d’André Hébert, Raphaël Kempf, parvient à faire annuler l’arrêté par le tribunal administratif de Paris. Les « éléments [produits par l’Intérieur – ndlr] ne suffisent pas à démontrer que les convictions et engagements politiques de M. Hébert sont susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français ».

Ce premier revers judiciaire n’empêche pas la Place Beauvau de continuer à surveiller les anciens combattants du Rojava comme le lait sur le feu. À leur retour de Syrie, les volontaires internationaux sont « débriefés » dès le tarmac de l’aéroport ou reçoivent une convocation pour un entretien administratif par courrier. Léo (1), 33 ans, cadre dans une entreprise, dit s’être éloigné du militantisme depuis son passage au Rojava entre 2015 et 2017. Il rentre en France par Roissy-Charles-de-Gaulle, blessé par balles. À la descente de l’avion, trois agents l’emmènent dans des bureaux de l’aéroport et posent sur la table un dossier avec sa photo et son nom kurde. « Ne te montre pas trop, fais profil bas », lui intiment les flics, qui lui conseillent de ne pas « embrigader » d’autres gens. Julien (1), 25 ans, se définit comme « communiste et internationaliste ». Il a pris les armes contre les djihadistes de 2017 à 2020. Il a été chopé par trois policiers en descendant de l’avion. L’étudiant se remémore :

« Ils me posaient des questions sur le Rojava, je disais le minimum. Armes, entraînements, à tel endroit… En fait, ils savaient déjà tout. »

Suicide d’une taupe

La DGSI tente aussi de « retourner » certains militants pour en faire des taupes. Victor (1), 30 ans, qui est parti de juillet 2018 à février 2019, a reçu une lettre recommandée 11 mois après son retour. Il lui est demandé de se rendre au commissariat de sa région. L’entretien administratif n’est pas obligatoire, le Breton ne s’y rend pas. Un an plus tard, au printemps 2020, il reçoit un coup de fil. Un fonctionnaire l’aurait prévenu : « On ne veut pas vous mettre la pression mais si vous ne venez pas, on va peut-être alourdir la surveillance. » Il cède et se rend au comico de Nantes. « Ça a duré deux heures et demie et, à la fin, ils m’ont demandé si j’accepterais de les revoir dans d’autres conditions », raconte le militant sympathisant d’organisations anticapitalistes. Il a refusé.

Pour recruter des taupes, la DGSI n’hésiterait pas à mettre sous pression ceux qui rentrent de Kobané. Une histoire revient souvent dans les conversations. En 2019, B. – un Français fréquentant d’anciens volontaires internationaux devenu indic des services secrets français – s’est donné la mort. « Il y a deux ans, dans notre cercle, un gars qui se comportait bizarrement a été vu en train de parler avec quelqu’un de la police. Des militants l’ont confronté et il a avoué qu’il avait balancé plein de gens. Après ça, plus personne ne voulait lui parler », déballe l’un de nos témoins. Peu après, B. se jette d’un pont et atterrit sur un rocher.

StreetPress s’est procuré des documents, retrouvés dans la boîte mail privée de B., dans lesquels des instructions lui étaient données. Pour le convaincre de collaborer, les services secrets lui ont fait croire qu’il devait les aider à repérer des djihadistes. Il lui est demandé d’infiltrer une manifestation anti-G7 où « des personnes appartenant à l’Islam radical seront présentes ». Il doit ensuite recueillir des informations sur « les leaders des groupuscules locaux d’ultra-gauche » et les « nouveaux mouvements ou collectifs d’écologie radicale locaux (ex : Extinction Rebellion, Youth for Climate…). »

L’une des proches de B. tient à nous préciser :

« C’était un secret très lourd à porter. Mais pour nous, il n’y a pas de lien de causalité évident avec son suicide. Ça a pu y contribuer mais il était très fragile. En revanche, c’est sûr qu’ils se sont servis de cette fragilité et de sa confiance. »

La pression est aussi mise sur les proches de ceux qui reviennent des camps militaires kurdes. Quand il était sur place, la DGSI appelait la mère de Julien quasi tous les mois :

« C’est eux qui lui ont appris ce que je faisais. Ils essayaient de la convaincre de parler. Elle a fait une dépression et je pense qu’ils n’ont pas aidé. »

Fichés S

Tous sont désormais fichés S. Ce fichage, dont ils ne sont jamais informés, a des conséquences sur leur vie. Pour eux, l’aéroport est désormais synonyme de regards suspicieux et de vols loupés. En effet, un message s’affiche lorsqu’ils scannent leur passeport biométrique à la police aux frontières. Ces fiches ont aussi des répercussions sur la vie professionnelle des anciens combattants. Certaines administrations ou grandes boîtes comme la SNCF pratiquent le « criblage ». Diplômé dans un domaine qui recrute, Léo aurait préféré travailler dans le public. Pourtant, il s’est fait recaler de cinq emplois, notamment dans l’administration, après avoir passé toutes les étapes des processus de candidature. Pour l’un de ces postes, il a reçu ce mail que StreetPress a pu consulter :

« Suite au retour de l’enquête sécurité, votre dossier n’est pas retenu. »

Le garçon timide ne s’attendait pas à ça. « Ça a été un long travail pour moi de reprendre une vie normale et je trouve que ce n’est pas mérité. Depuis que je suis rentré, je me comporte bien, je n’ai jamais voulu insuffler quelque chose de négatif. Au final, je suis vu comme un danger pour mon pays », constate-t-il, dépité.

Simon, 32 ans, est parti creuser des tunnels au Rojava pendant sept mois en 2018 après avoir vécu sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Mi-paysan mi-aide-soignant, le communiste décide il y a un an de se lancer à son compte en apiculture dans l’Isère. Il obtient la dotation Jeune Agriculteur d’un montant de près de 40.000 euros, accordée par l’État. Mais sans explication, le paiement prend trois mois de retard. « Mon dossier était complet, la Direction Départementale des Territoires (DDT) m’a assuré à plusieurs reprises qu’elle ne comprenait pas pourquoi le paiement n’arrivait pas. » Un blocage qui met son exploitation en grave danger : « Je me suis retrouvé avec un cheptel conséquent sans matériel adapté. Je suis passé pas loin du burn-out. » Fin janvier 2022, alors qu’il s’est déjà rendu à une première convocation de la DGSI, il est entendu par la gendarmerie de Saint-Marcellin. Les deux policiers s’intéressent particulièrement à la gestion financière de son projet agricole. « Il ne comprenait pas que je sois à la fois marxiste et que je crée une entreprise », se marre-t-il à moitié. « J’ai dû lui expliquer que je n’allais exploiter aucun salarié et que je ne me lançais pas dans le grand capital. » Dix jours après ce RDV, le paiement est déclenché. Des dates confirmées par des documents que StreetPress a pu consulter.

« Au nom du secret-défense, il existe un ensemble de policiers qui ne sont soumis à aucun contrôle démocratique effectif », estime le pénaliste Raphaël Kempf. « On a aucun interlocuteur pour se défendre », rebondit Léo. Pour lui, le plus dur est l’opacité de cette répression qui ne dit pas son nom :

« Nous, à la base, on n’est pas contre eux. Ils auraient pu être plus intelligents et nous utiliser pour qu’on les aide à lutter contre Daesh. »

A lire aussi

(1) Il s’agit d’un nom d’emprunt ou le prénom a été modifié.

Illustration de Une par Nayely Remusat.

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER