« Dans les quartiers populaires, qui cumulent un ensemble de difficultés, le confinement en est une supplémentaire. » Eric Marlière est spécialisé en sociohistoire des banlieues ouvrières et populaires et maître de conférence à l’université de Lille. En novembre 2019, il estimait que « “l’expérience de l’injustice” est quotidienne dans les quartiers populaires ». Durant le confinement, il enquête sur le ressenti des jeunes de quartiers face à cette période.

Pour StreetPress, il revient sur les différents événements qui ont touché les quartiers durant le confinement. Que ce soit la précarité des populations ou les émeutes urbaines liées aux violences policières, après qu’un homme se soit fait faucher par une voiture banalisée de la police.

Comment avez-vous interprété les échauffourées qui se sont déclenchées dans différentes villes de France après l’accident de Villeneuve-la-Garenne ?

Ça ne m’a pas surpris, hélas. Cela fait plus de 40 ans qu’on est confronté à ces révoltes urbaines. Depuis le début des années 70 dans la banlieue de Lyon. Un historien avait montré qu’après les insurrections ouvrières et les occupations d’usines, les révoltes urbaines juvéniles avait progressivement pris l’ascendant, en lien avec l’affaissement du mouvement ouvrier dans les années 70 – 80.

Là, on en est à cette troisième ou quatrième génération d’émeutes, qui devient comme une forme de rituel. Elles sont souvent déclenchées à la suite d’un rapport violent avec la police. Souvent c’est la mort d’un jeune qui provoque des révoltes urbaines. Là ce n’est pas le cas, tant mieux. Mais je suis assez surpris que dans les médias, ces révoltes soient très absentes, comme BFM TV, France 5… Y-a-t-il la peur que ces mouvements se propagent ? La dernière grosse émeute médiatique, est celle de 2005. Depuis il y en a eu beaucoup, mais elles sont peu médiatisées.

Cela rejoint ce que vous disiez en novembre 2019 : « “l’expérience de l’injustice” est quotidienne dans les quartiers populaires ».

Oui, et ces émeutes urbaines sont quotidiennes. Je suis en lien constant avec les quartiers populaires et je sais qu’il y a toujours des échauffourées, parfois sporadiques, entre les policiers et les jeunes. Et là, avec le confinement, au-delà des quartiers, des associations citoyennes montrent que des policiers admonestent les gens « lambdas ». Certains policiers se sentent libérés, ils l’étaient déjà dans les quartiers. Mais il y a peut-être un cran qui est monté.

À VOIR AUSSI : « On a plus peur de la police que du Covid-19 »

Dans un de vos récents articles, vous écriviez que les élites ont « toujours stigmatisé et dépolitisé les formes de résistances des classes populaires afin de les discréditer ». Est-ce que nous assistons ici au même phénomène ?

Effectivement, on a toujours eu des formes de résistance des classes populaires. Il y a de nombreuses insurrections dans les années 30, liées à l’amélioration des conditions de travail. À l’époque, certaines occupations d’usines pouvaient très mal se passer avec la police. Les élites parlaient de « racaille ouvrière », de la « racaille rouge », parce que cela venait du Parti Communiste. On disait que les bolcheviques étaient aux portes de Paris. Ces résistances ouvrières étaient stigmatisées par une partie des élites. Dans son livre La peur des banlieues (paru en 1996, ndlr), Henri Rey remonte cette appréhension jusqu’au 19ème siècle et aux faubourgs parisiens.

Aujourd’hui, on ne peut pas vraiment dresser des ponts entre les deux clichés mais on est un peu passé de la peur des ouvriers communistes bolchéviques aux Frères musulmans ou aux salafistes d’Arabie Saoudite. Ce sont toujours des pratiques stigmatisées qui viennent de l’étranger subvertir nos populations.

Je ne dis pas que le salafisme ou les Frères musulmans sont une bonne chose. Mais je fais un peu de terrain dans les mosquées, dans mes travaux sur la radicalisation – contrairement à ce qu’on peut dire, il n’y a pas grand chose à voir entre la mosquée et la radicalisation. Et les mosquées sont pour moi des acteurs de la République. J’ai écouté des prêches des imams qui se font les relais de la République. Mais il y a les stigmatisations de pratiques culturelles des jeunes. Comme il y avait une stigmatisation de la classe ouvrière d’antan. Toute forme de résistance est stigmatisée. Aujourd’hui, on parle de dépolitisation des quartiers. C’est faux. Dans l’ouvrage Bâillonner les quartiers (paru en 2020, ndlr), Julien Talpin montre que des initiatives citoyennes républicaines émanent des habitants des quartiers populaires. Mais elles sont réprimées par le maire ou d’autres représentations locales, qui ferment l’association en sucrant les subventions.

La différence entre les manifestations des quartiers populaires et les manifestations ouvrières, c’est que l’ouvrier de l’époque, malgré son rapport dur au système, faisait partie de la société industrielle. Il en était les bras. Aujourd’hui, une partie de ces jeunes subissent différentes formes de stigmatisations parce qu’ils ne peuvent plus être exploités. Le Parti Communiste avait réussi à faire sa place au sein du giron républicain, alors que les révoltes urbaines – même si elles ont des dimensions politiques – n’arrivent pas à trouver une conversion vers des doléances plus « audibles » par les élites. Même s’il y a des associations qui tentent et qui se font réprimer par les politiques.

Dans le Canard Enchaîné, le préfet de Seine-Saint-Denis s’est également alarmé d’un « risque alimentaire » qui menace les habitants les plus précaires de Seine-Saint-Denis. Il évoque 15.000 à 20.000 personnes concernées. Est-ce votre ressenti ?

Je ne suis pas étonné. On a des familles dans les quartiers qui sont très précaires. Je connais moins le 93, j’ai surtout travaillé dans le nord du 92. Mais effectivement, le manque de revenus lié à l’absence de travail et l’augmentation des denrées alimentaires compliquent tout. Même avant le confinement, la situation était déjà critique et les familles s’en sortaient grâce à la cantine.

À LIRE AUSSI : « Sans eux, on n’aurait rien à manger »

Dans les quartiers, beaucoup de jeunes des années 80 ont vu la France dégringoler économiquement. Une personne que j’ai interrogé m’a dit un jour : « On a toujours été pauvres ». Il m’expliquait que les classes moyennes commençaient à vivre ce qu’ils ont vécu dans les années 90. La France devient un pays en voie de relégation sociale et économique aux yeux des classes moyennes. Pour les quartiers, ce sentiment a toujours existé. Un quadragénaire m’a récemment dit qu’il ne s’était jamais senti vivre en République. « Liberté, égalité, fraternité », ça ne l’a jamais concerné. Il a été contrôlé vingt fois par les policiers, s’est pris des baffes alors qu’il n’a jamais dealé ou volé. Il n’a jamais trouvé de boulot malgré son bac+5. On l’a renvoyé à des jobs de technicien. Il est parti en Angleterre depuis. Il me dit : « On a toujours vécu dans des cités où l’ascenseur ne marche pas, où il y a des problèmes qui ne sont jamais réparés ».

Beaucoup de ces populations n’ont jamais eu le sentiment de vivre dans un pays riche et démocratique. Et maintenant, la classe populaire périurbaine, d’où sont partis les Gilets jaunes, commence à le ressentir. Elle se dit qu’elle a toujours payé ses impôts, mais que si demain elle tombe malade, l’hôpital s’occupera-t-il bien d’elle ? Alors que la classe populaire précaire a toujours eu des manques, même durant les Trente Glorieuses. Et en période de confinement et de crise, le peu qu’on avait à la survie devient très précaire.

Le confinement a également porté un coup à l’économie parallèle. Quels en sont les conséquences dans les quartiers populaires ?

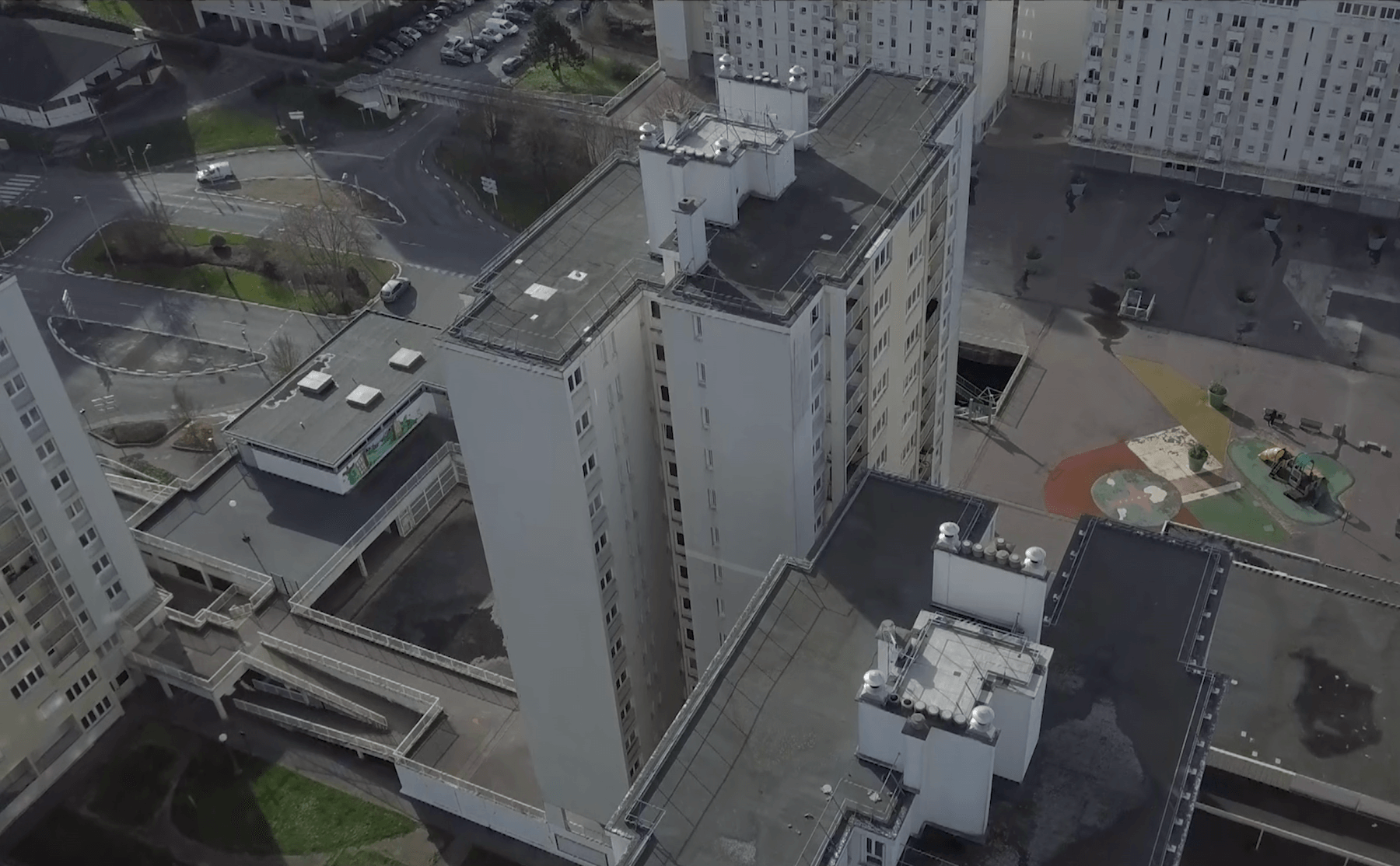

Disons qu’il y a des inégalités. Renaud Epstein et Thomas Kirszbaum ont montré que les inégalités sont réelles durant le Covid pour les populations qui habitent une grande tour, dans des familles nombreuses avec moins d’espace vivable, avec des inégalités en matière numérique. Mais ce sont des inégalités de classe sociale. Si on vit le confinement dans un pavillon et qu’on a chacun sa pièce pour travailler dans son coin, ce n’est pas pareil que si on vit dans un studio avec cinq personnes, ou si on est étudiant dans des conditions dramatiques. Dans les quartiers populaires, qui cumulent un ensemble de difficultés, le confinement en est une supplémentaire.

À LIRE AUSSI : Insalubrité, manque d’espace, promiscuité : le pénible confinement des mal-logés

Des personnes en chômage partiel ou technique ne touchent qu’une partie de leurs indemnités. Pour ces jeunes, il n’y a, parfois, plus de revenus car ils sont cantonnés à des jobs d’auto-entrepreneurs. Ou alors ils sont dans l’économie parallèle.

Les quartiers subissent également des inégalités de santé. Il manque des médecins dans 37 des 40 communes de la Seine-Saint-Denis. Il y a plus de décès d’hommes de moins de 65 ans dans le département (36,3 pourcents) que dans toute la France métropolitaine (27 pourcents). Cette surmortalité touche surtout les adolescents et les jeunes adultes. Les causes sont surtout des accidents, suicides, cancers et maladies cardiovasculaires. Comment l’expliquer ?

Thomas Kirszbaum et de Renaud Epstein peuvent donner des pistes intéressantes. Eux travaillent sur les politiques de la ville. On dit souvent : « Regardez, dans les quartiers on donne de l’argent ». Mais ces deux chercheurs ont montré que c’est du saupoudrage, un clignotant pour dire qu’on fait des choses dans ces quartiers. Dans les faits, ça ne se traduit pas. Il y a un ensemble d’inégalités qui se superposent derrière ce saupoudrage des politiques de la ville.

On a des inégalités structurelles très fortes assez alarmantes dans une République avec la devise « Liberté, Égalité, Fraternité ».

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER