En 2012, Rachida Brahim a 26 ans et cherche son sujet de thèse. Elle veut travailler sur quelque chose qui la « prenne au ventre, qui ne soit pas juste pour avoir un titre de docteur ». Au sein du milieu associatif marseillais, où elle travaille, des militants lui parlent de l’été raciste de 1973, où un fait divers dans la cité phocéenne entraîne une vague d’assassinats contre des Arabes. L’histoire l’interpelle, le sujet de thèse est trouvé. Pendant cinq ans, elle fouille les archives de différentes associations qui ont compilé des listes d’actes racistes entre 1970 et 1997. Pour la première décennie, il y a celles du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP). Pour 1980-1990, elle peut compter sur celles de l’association Générique, fondée par des membres du Mouvement des travailleurs arabes (MTA). Elle explore également les journaux et accède à des archives de police et des Renseignements généraux.

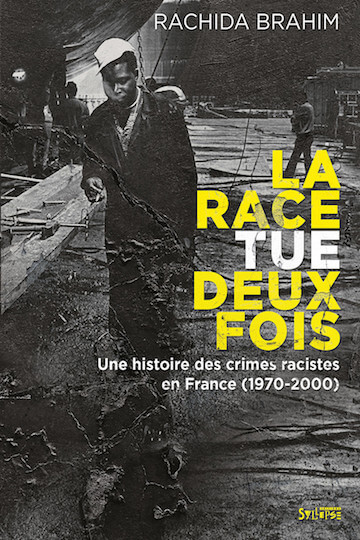

C’est depuis devenu un livre, La race tue deux fois : une histoire des crimes racistes en France, qui sort le 7 janvier 2021 aux éditions Syllepse. Sur cette période, Rachida Brahim recense et étudie 731 crimes racistes. Parmi eux, il y a 610 blessés et 353 morts. Soit environ 35 victimes par an. La liste n’est pas exhaustive car les informations manquent.

Juridiquement, la notion de crime en France est la plus grave du Code pénal. On peut y retrouver le meurtre, le viol, la torture… Mais la notion de crime raciste n’existe pas dans le droit français. Dès lors, comment le définir ? « Ça a été la grande difficulté », témoigne Rachida Brahim. La sociologue retient la définition suivante : « C’est une violence spécifiquement dirigée vers une personne en raison de son appartenance à un groupe racialisé. » Elle correspond à celle du crime de haine, juridiquement reconnu depuis 2003 et partagée par les militants qui dénoncent ces actes. Dans son ouvrage, les crimes racistes concernent aussi bien des attentats à la bombe, des destructions de biens, des refus de soigner qui ont des conséquences graves ou des attaques contre des personnes, qui aboutissent à des meurtres.

Loin de n’être qu’un recueil de tragédies xénophobes, son ouvrage s’intéresse aux causes, au traitement et aux conséquences de ces actes. Il documente une histoire trop méconnue du racisme en France. Le sujet est entré « en résonance » avec son propre vécu, elle qui sentait chez les militants et dans les familles qu’elle côtoyait « des douleurs, une colère, un sentiment d’injustice très fort », liée à l’immigration et au racisme postcolonial français. Sauf qu’avant cette enquête, ce sentiment personnel ne reposait sur « rien de construit », explique-t-elle à StreetPress :

« Il n’y avait pas de savoir autour de cela. Mais si rien ne vient officialiser ou cadrer cette douleur-là, ça ne peut être qu’un délire, ça veut dire que nous sommes fous. »

Vous commencez le livre avec les crimes racistes de l’été 1973 dans le Sud et la flambée de haine qui a suivi pendant des semaines et des mois. Qu’est-ce qu’il s’est passé à ce moment-là ?

Ça commence à Marseille. On est 11 ans après la guerre d’Algérie et il y a beaucoup d’immigrés algériens et de pieds noirs dans la ville. Ces personnes cohabitent mais les tensions et les rancœurs ne sont pas parties. Le 25 août 1973, un Algérien, Salah Boughrine, monte dans un bus. Pour une affaire de ticket, il étrangle et poignarde le conducteur et blesse ensuite six personnes, d’après la presse de l’époque. Il a été interné et reconnu irresponsable de ses actes parce qu’il était instable psychologiquement. Il y a eu une grande émotion collective pour ce fait divers, qui est un drame. Le lendemain, ça a été beaucoup mis en avant dans la presse locale et nationale.

Le Méridional, un journal marseillais d’extrême-droite, a fait sa Une dessus avec un édito très vindicatif qui appelait à l’expédition punitive. C’était : « Il faut chasser les violeurs arabes et les fous algériens, c’est à nous de nous défendre ». Et ça a pris. Dans les faits, des gens se sont armés et sont allés tuer des Arabes. Il y a un mort par jour dans la semaine qui suit. Le plus jeune a 16 ans.

Pendant quatre mois, on retrouve régulièrement des gens morts dans la rue, à Marseille et dans la région. En croisant les archives de la presse et de la préfecture, on comptabilise une cinquantaine d’agressions et 17 morts entre la fin août et début décembre. Le summum de cette violence a lieu le 14 décembre, il y a un attentat au consulat d’Algérie à Marseille, qui fait quatre morts et 22 blessés supplémentaires. La déflagration crée beaucoup d’émoi parce que, symboliquement, dix ans après la guerre d’Algérie, c’est très fort de déposer une bombe à Marseille. Les historiens considèrent que l’attentat clôt cette période de flambée raciste.

Le livre de Rachida Brahim est le fruit de sa thèse qui a duré cinq ans. Sur la période 1970-2000, elle recense et étudie 731 crimes racistes. / Crédits : Éditions Syllepse

Durant ces quelques mois de 1973, il y a donc dix-sept morts et une cinquantaine de blessés. Est-ce que le pays se rend compte de la flambée de violence raciste ?

Ça ne fait pas la Une des journaux. Ça n’a pas du tout été traité comme un massacre. Ça passe totalement inaperçu. Les militants me disaient que ces crimes étaient « impunis ». Le terme a toute son importance car il n’y a pas d’enquête journalistique sur ces faits. Les morts sont dans les entrefilets de la presse locale. Par exemple : « Un Algérien a été retrouvé le crâne fracturé sur la voie ferrée ». Et rien d’autre. Rien sur le contexte, les auteurs éventuels, les faits qui auraient pu précéder un tel crime. Absolument rien. Et les enquêtes policières sont tout aussi inexistantes. On conclut souvent à des accidents, des règlements de comptes. Quand ça arrive près d’un bar, on parle d’une dispute en état d’ivresse.

Entre début 70 et la fin des années 90, vous notez 82 attentats contre des personnes d’origines immigrées ou des organisations associées. Cela fait trois attentats par an.

C’est beaucoup quand-même, non ? Ce n’est pas anodin, il y a un silence qui a perduré. Le mode opératoire laisse peu de doute. Il y a des bombes dans des cités ou des foyers de travailleurs migrants à Marseille en 1983. En mars, un enfant meurt dans la cité du Baou et un autre est grièvement blessé. En octobre, une bombe explose dans un immeuble de La Bricarde, une cité au nord de Marseille, où treize des quatorze familles sont maghrébines. L’attentat est revendiqué par « les Templiers pour la dératisation ». En 1986, il y a trois victimes dans une boucherie niçoise après une attaque par un « commando contre l’invasion maghrébine », qui s’est déclaré proche du FN. En 1988, à Cagnes-sur-Mer (près de Nice), deux bombes explosent dans un foyer pour travailleurs migrants. Il y a un mort et douze blessés.

Est-ce que la qualification d’attentat est retenue à l’époque ?

Après l’explosion au consulat d’Algérie en 73, les mots du préfet ont été : « Ceci n’est pas un attentat raciste ». Ce discours avait pour but d’apaiser les tensions. Mais il a eu comme conséquence de nier la réalité, de conforter l’idée que les migrants victimes d’attentats déliraient. Ce sont pourtant des attentats très ciblés visant une communauté précise, dans les lieux où on peut la trouver. Il y a vraiment une volonté de mettre à mort et de faire peur à l’autre. Des familles sont parties à ce moment-là car elles craignaient pour leur vie. En 73, il y a une vraie terreur de circuler dans Marseille. Le mot d’ordre est : « Soyez discret ».

Le 2 juin 2020, plus de 20.000 personnes s'étaient réunies pour protester contre les violences policières et le racisme devant le tribunal de grande instance de Paris. / Crédits : DR

Le discours du gouvernement a été de dire que c’était un problème de cohabitation entre les migrants et les locaux. Le sous-entendu, c’est que les migrants ne peuvent pas s’adapter à la France. Et ça, ça reste du racisme. Selon ce discours, les Arabes étaient responsables de ce qui leur arrivait. Alors qu’à cette période, l’État durcit sa politique migratoire et amplifie les stéréotypes sur les immigrés

Vous expliquez que les crimes racistes mettent en évidence trois types de violences : idéologiques, situationnelles et disciplinaires. À quoi correspondent-elles ?

Les violences idéologiques sont celles que je viens d’évoquer. Ce sont des violences où l’auteur des faits se réclame d’un courant d’extrême-droite et de ses thèses. Ou alors ce sont des gens qui y adhèrent sans être dans un parti. Ils soulignent que la présence des Maghrébins et des Africains en France est insupportable et qu’il faut prendre les armes. Ça passe par des attentats mais aussi des expéditions punitives à plusieurs. On descend dans un quartier pour faire peur et tabasser tout ce qu’on peut. Comme à Carcassonne par exemple, en 1990. Une cinquantaine de militaires sont allés dans la cité Le Viguier après qu’un homme d’origine maghrébine a blessé un des leurs. Ils ont pris d’assaut un bâtiment et ont blessé six personnes. Les violences idéologiques sont les plus nombreuses dans les archives. Ce sont les plus médiatisées.

Il y a ensuite les situationnelles. Elles sont liées à une situation très précise dans une scène de la vie quotidienne : ça arrive avec un boulanger, un chauffeur de taxi, un voisin. Il y a la menace de la présence de l’Arabe, qui n’a rien fait de mal mais on projette des préjugés en vertu de son faciès. Et il y a aussi un bien à protéger pour la personne qui tue : sa voiture, sa femme, son domicile.

Pour ces violences situationnelles, vous citez l’exemple de Toufik Ouanès, âgé de neuf ans, qui s’est fait tirer dessus par un voisin en 1983 à La Courneuve. Qu’est-ce qu’il s’est passé ?

Le locataire a dit qu’il n’en pouvait plus du bruit. Il a pris son fusil et a tiré par la fenêtre. Et ce petit de neuf ans est mort. Il y a aussi une histoire dans une boulangerie de Reims en 1989. Des jeunes arrivent le matin après une nuit un peu festive et veulent acheter des croissants. Il y a une altercation, on ne veut pas leur en vendre. La boulangère s’arme et tire. Le jeune est mort juste pour une histoire de croissant et de préjugés racistes énormes, liés à l’identité arabe et au stéréotype du voleur.

En dernier, vous citez les violences disciplinaires. Ce sont des violences policières ?

Pas totalement. Si j’avais utilisé le terme « violences policières », ça aurait masqué d’autres violences exercées par d’autres autorités, alors qu’elles peuvent venir d’un douanier ou d’un infirmier. Ce ne sont pas des violences situationnelles parce qu’il y a un abus de pouvoir. Ceux qui exercent cette violence ont une autorité et veulent s’en servir de manière illégitime et irraisonnée, afin de discipliner les corps qui sont supposés déviants.

À LIRE AUSSI : Des gardés à vue dénoncent « des actes de torture » au commissariat du 19ème arrondissement

Cela comprend toutes les violences policières, qui sont déjà présentes dans les années 70. Il y a des faits dans des commissariats qui rappellent les histoires actuelles. Une personne va venir se plaindre du vol de sa montre, elle va passer 24h en garde à vue et va être frappée. Il y a aussi des morts, des exécutions dans la rue. Mais ça peut également être un infirmier qui n’accepte pas un patient âgé qui souffre, simplement parce qu’il ne comprend pas ce qu’il dit. Et cet homme meurt sur le parking. Il y a quelque chose de très fort sur la santé. Certains sont défavorisés, on les laisse mourir en fonction de leur origine. C’est une affaire publique. Car ils ont des corps qui ne sont pas acceptables. Ils sont déviants pour la police ou la santé.

"Les Africaines elles sont bizarres", "vous avez trois enfants déjà"… Victime d'une fausse couche, Fatoumata a dû accoucher debout, dans un couloir à l'hôpital Jean-Verdier en septembre dernier. Elle a décidé de raconter son cauchemar pour éveiller les consciences. pic.twitter.com/xVpqJKjtp8

— Le Bondy Blog (@LeBondyBlog) November 10, 2020

Comment avez-vous recensé tous ces crimes racistes ?

Cela a été un travail de moine bénédictin. Il n’y a pas de statistiques officielles, dites « ethniques », qui pourraient estimer le nombre de morts de ces violences. Quand on va dans les archives judiciaires, il n’y a pas de résultats en tapant « crime raciste ». J’ai découvert que ça n’existait pas. Et ça a été ma première sidération. Je pensais qu’on pouvait trouver cette catégorie comme les catégories « viol », « inceste »… Si les crimes racistes ne sont pas identifiés comme tels, comment faire pour savoir combien il y en a eu ?

À REGARDER : Lilian Thuram : « On va vers une société de la haine »

Je me suis orienté vers les archives militantes. Ils ont fait ce travail à la place des pouvoirs publics. J’ai aussi pu accéder à des archives de police et de renseignements généraux. J’ai eu de la chance car il faut beaucoup de dérogations. La plupart m’ont été refusées. Il y a une non-communicabilité des archives publiques pendant 30 ans. En tout, j’ai eu 87 cartons d’archives à lire, noter et confronter. C’était très long et très difficile. Je me suis demandé pourquoi on ne savait pas tout ça. C’est un vrai tabou.

Photo d’illustration de Maria Aït Ouariane, prise le 21 novembre 2020 lors de la manifestation contre la loi Sécurité globale au Trocadéro, à Paris.

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER