Rues, boulevards, avenues, places et autres voies, sans oublier collèges, lycées, statues et monuments, sont autant de témoins muets, mais ô combien parlants, de l’histoire telle qu’on nous la raconte et nous l’impose. Une histoire qui, comme l’écrit Robert Aldrich (1996) « reste marquée par cette volonté d’inscrire l’action coloniale sur les rues et les places de Paris ».

Sur les quelque 6000 artères, places, promenades et impasses de la capitale, elles sont plus de 200 à parler explicitement du fait colonial. On y retrouve des officiers ayant fait leurs classes « aux colonies » avant, pour la plupart d’entre eux, d’atteindre les plus hautes fonctions en 14-18 et qui y seront de retour, pour les plus jeunes, dans l’entre-deux-guerres. Il y a aussi des « explorateurs », souvent officiers de marine ou de l’infanterie coloniale en « mission », des bâtisseurs, des ministres et des députés. On croise également des littérateurs, des savants, des industriels, des banquiers, des « aventuriers », des déclassés, voire des exaltés. Plus discrets et moins épiques, ils ne bénéficient cependant guère de la reconnaissance toponymique.

Un peu partout, dispersées dans la capitale, se trouvent des rues et des avenues dont les noms qui, tout en ayant l’apparence de la prétendue neutralité d’un guide touristique, sont autant de points de la cartographie coloniale qui sentent bon le sable chaud et qui font tintinnabuler les vieilles rengaines du « temps des colonies » (Liauzu, 2002). Les rues de Constantine, de Kabylie, de Tahiti, de Nouvelle-Calédonie, d’Annam, du Tonkin, du Dahomey, de la Martinique, de la Guadeloupe ou du Congo ne sont pas une invitation au voyage, mais le rappel subliminal que ces terres étaient ou sont encore pour certaines d’entre elles, comme la Kanaky, des possessions françaises et qu’elles ont été le théâtre de la force des armes et de la « mission civilisatrice » de l’universalisme à la française.

Bien évidemment, au fil du temps et des inversions de rapports de force, d’autres noms ont pu se glisser sur les plaques bleues pour dire que le Paris de 1792, de 1848, de la Commune et de la Libération est encore debout. La place Gabriel-Péri, les rues Guy-Môquet, Jacqueline-Jakubowicz et Groupe-Manouchian respectivement dénommées en 1944, 1945, 1954 et 1996, le carrefour du Général-Pâris-de-la-Bollardière, ce général qui dénonça l’usage de la torture en Algérie, dénommé en 2007, et quelques autres sont là, comme des coins enfoncés dans le Paris du « parti colonial ».

Il est temps de « renoncer à la légende » (Manceron, 2006) et de mettre fin à la glorification du brigandage colonial et aux hommages à des personnages qui seraient, en vertu du droit international d’aujourd’hui, considérés comme des criminels de guerre ou des criminels contre l’humanité. Il n’est pas supportable que le Maréchal de France Bugeaud, « insulte permanente à l’émancipation des peuples et aux Algériens en particulier, et à la République qu’il a toujours combattue et haïe » (Le Cour Grandmaison, 2017), parade sur nos avenues. Il n’est pas supportable que des établissements scolaires portent le nom de Paul Bert, partisan d’une éducation limitée pour les peuples colonisés qui voulait « placer l’indigène en position de s’assimiler ou de disparaître ». Il n’est pas supportable que des établissements scolaires portent le nom de Colbert, le « ministre de Louis XIV […] qui jeta les fondements du Code noir, monstre juridique, qui légalisa ce crime contre l’humanité », qui « fonda la compagnie des Indes occidentales, compagnie négrière », l’homme qui « symbolise à la fois la théorie et la pratique » (Sala-Molins et Tin, 2017).

Si cela n’aurait guère de sens d’éviter de déambuler dans les rues coloniales de Paris, il doit être possible de convoquer les innombrables fantômes qui peuplent la mémoire coloniale. Nous n’en citerons que quelques-uns qui nous viennent sous la plume : Frédéric Passy, premier prix Nobel de la paix en 1901 pour son hostilité au colonialisme, le chef kanak rebelle Ataï, la citoyenne Corbin, auteure d’une Marseillaise des citoyens de couleur, Jacques Nestor, tué à Pointe-à-Pitre en 1967, Solitude, l’esclave maronne et fanm doubout, Hocine Belaïd, ouvrier municipal communiste d’Aubervilliers tué par la police en 1952, Fatima Bedar disparue le 17 octobre 1961, Tran Tu Binh, l’ouvrier qui passa cinq années au bagne de Poulo Condor pour avoir dirigé la rébellions des coolies dans les plantations d’hévéa des usines Michelin en Indochine, les indigènes anonymes des régiments coloniaux qui ont pris Monte Cassino…

Le passé colonial de la France est lourd à porter. Mais un héritage, cela s’accepte ou cela se refuse, en totalité, ou en partie. On peut aussi choisir de préférer de revendiquer un autre héritage, notamment celui des luttes anticoloniales. En tout cas, comme l’écrit Françoise Vergès (2011), si héritage il y a, il n’y a « pas de legs sans responsabilité, et cette responsabilité nous oblige à recevoir, mais aussi à choisir, à exclure, à préférer ». Ceux qui, tel le coq gaulois, se dressent sur leurs ergots pour empêcher que le moindre drapeau ne soit replié, que la moindre plaque ne soit dévissée ou reformulée, veulent nous contraindre à accepter leur patrimoine et à empêcher que la discussion sur le legs ne puisse déboucher sur un affichage public différent.

Peuple français, tu as tout vu,

Oui, tout vu de tes propres yeux,

Et maintenant vas-tu parler ?

Et maintenant vas-tu te taire ? (Kateb Yacine)

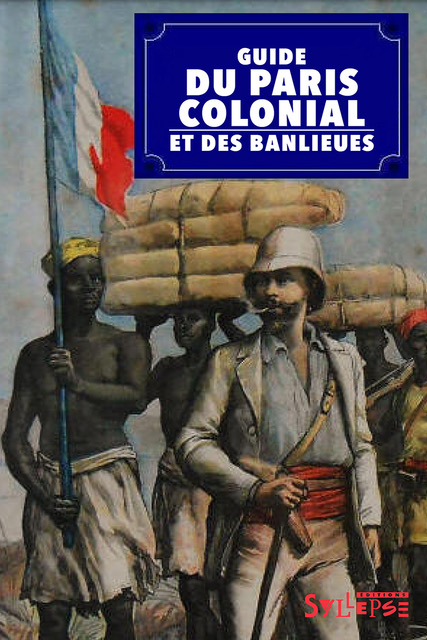

Ceci est un extrait du Guide du Paris colonial et des banlieues

Un livre de Didier Epsztajn et Patrick Silberstein, aux éditions Syllepse.

Un peu partout, dispersées dans la capitale, on traverse des rues et des avenues dont les noms qui, tout en ayant l’apparence de la neutralité d’un guide touristique, sont autant de points de la cartographie

coloniale : rues de Constantine, de Kabylie, de Tahiti, du Tonkin, du Dahomey, de Pondichéry, de la Guadeloupe… Toutes célèbrent des conquêtes et des rapines coloniales que rappellent la nomenclature des rues de Paris.

Classées par arrondissement, les notices fournissent des éléments biographiques sur les personnages concernés, particulièrement sur leurs états de service dans les colonies. Des itinéraires de promenade sont proposés qui nous emmènent au travers des plaques bleues de nos rues en Guadeloupe et en Haïti, en Afrique, au Sahara, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Nouvelle-Calédonie, en Indochine, à Tahiti, etc.

Un livre qui se veut un outil pour un mouvement de décolonisation des cartographies des villes et qui propose un voyage (presque) immobile dans la mémoire coloniale de Paris.

Date de sortie : janvier 2018.

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER