Quartier de Wazemmes, Lille (59) – Le soleil tombe sur la place du marché. Les balayeuses de voirie ont fait place nette sur le parking de l’esplanade, occupée depuis l’aurore par des centaines de stands de fruits et légumes de saison, poulets fermiers et pâtisseries orientales. Les étudiants ont déserté les terrasses des bistrots encore bondées quelques heures plus tôt. « Le dimanche, c’est le pire soir de la semaine : les gens savent qu’ils doivent retourner au boulot le lendemain », grommelle Zoé (1), en sautillant d’impatience. Voilà déjà des heures que la jeune sans-abri de 27 ans sillonne le quartier au pas de course, en quête des dix balles de manche qui la mèneront vers son caillou d’héroïne. En attendant sa chance, elle porte dans tout son corps la douleur du manque.

« C’est dix fois pire qu’une grippe. T’as l’estomac noué, t’es épuisée, tu transpires et tu peux même avoir des hallucinations. »

À 20 heures, le compte est bon. Zoé s’enfonce dans une ruelle mal éclairée et rejoint un petit groupe de cinq personnes rangées en file indienne devant un immeuble. Un dealer aux traits adolescents traverse la route pour prendre les commandes. « Un dix de marron ! », répètent les clients pressés, avachis par des sacs à dos usés. Zoé reste hagarde et scrute les voitures à l’horizon :

« Maintenant que Darmanin a décidé de faire la guerre aux toxicos, on doit faire gaffe. Les flics sont capables de sortir d’une Twingo et de nous sauter dessus. »

Depuis quelques années, à Lille, les professionnels sont dépassés par l’explosion du marché de la cocaïne. / Crédits : Arto Victorri

Depuis 2023, la direction départementale de la sécurité publique de Lille revendique une stratégie de « harcèlement » des points de vente et multiplie les descentes dans les quartiers, en recherche de flagrants délits. Des opérations « coups de poings », médiatiques, mais peu efficaces dans cette métropole devenue l’un des plus grands carrefours européens du trafic de cocaïne et d’héroïne, débarquées des pays voisins par les ports d’Anvers (Belgique) et de Rotterdam (Pays-Bas). Tout juste promulguée à l’Assemblée nationale, la loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic » va encore renforcer cet arsenal répressif. De leur côté, les consommateurs sans-abri restent les grands oubliés des pouvoirs publics. Interpellés dans le métro et chassés des campements de fortune, les plus vulnérables sont condamnés à l’errance et abandonnés aux griffes des réseaux de traite d’êtres humains.

« Il y a un grand problème de drogue dans la ville et je me bats sans être entendue pour obtenir plus de policiers nationaux depuis que je suis maire », regrettait Martine Aubry au micro de France Inter, le 12 mars dernier. La maire de Lille a également pris un virage répressif lors de son dernier mandat en augmentant son effectif de policiers municipaux et en déployant près de 140 caméras de vidéosurveillance dans sa ville. Des mesures sécuritaires encore insuffisantes, selon l’édile, tout juste démissionnaire. Son projet d’installation de salle de consommation à moindre risque – qu’elle a pourtant défendu bec et ongles jusqu’à ce qu’il soit saboté en 2021 par Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur – n’est plus qu’un lointain souvenir.

Lille est devenue l’un des plus grands carrefours européens du trafic de cocaïne et d’héroïne. / Crédits : Arto Victorri

À l’occasion des élections municipales qui auront lieu en mars 2026, StreetPress a décidé de tirer le portrait de Lille. À travers une série d’enquêtes et de reportages, nos journalistes Jérémie Rochas et Arto Victorri racontent au long cours ce territoire, ses habitants et les enjeux qui le traversent, à l’aune du scrutin.

Épisode 1 : À Lille, l’errance des sans-abri consommateurs de drogue

Épisode 2 : Sur la Côte d’Opale, un collectif de maires « anti-migrants »

Épisode 3 : À Lille, les pouvoirs publics face au défi des pollutions industrielles

Épisode 4 : (à venir)

Épisode 5 : (à venir)

Le boom du crack

Le pochtar enfin dans le creux de sa main, Zoé ne perd pas une minute et trace sa route sans saluer les autres consommateurs. Cent mètres plus loin, elle s’installe en tailleur sous le porche d’un bâtiment municipal. Deux hommes sont déjà assis et fument sans un mot. Zoé sort de son coupe-vent un briquet et une pipe en verre déjà brunie par le produit. En quinze minutes et six grandes taffes, le caillou est consumé. Avant de reprendre sa course, elle savoure le résidu d’héroïne collé à la paroi de sa pipe, appelé « le caviar » par les usagers. La prochaine étape : trouver la ferraille nécessaire pour acheter son « dix de blanche du soir ».

Pour subvenir à leurs besoins, certains usagers se lancent dans le deal de dope. / Crédits : Arto Victorri

Zoé a commencé la coke huit ans plus tôt en la sniffant, avant d’avoir rapidement la cloison nasale détruite. « C’est le père de ma fille qui m’a initié à la drogue, mais il ne m’avait pas tout dit sur les effets secondaires », rumine-t-elle. Durant des années, il l’aurait forcée à se prostituer pour qu’il puisse « acheter sa came ». Elle raconte qu’un jour, elle aurait décidé de fuir pour protéger sa fille, qui serait aujourd’hui placée auprès de l’aide sociale à l’enfance. Une fois dans la rue, elle s’est essayée aux « shoots », des injections par intraveineuse. Un mode de conso qu’elle a depuis abandonné pour ne pas risquer l’overdose ou les mauvaises coupes. Désormais, elle fume la cocaïne après l’avoir « basée » (mélangée) avec de l’ammoniac, un produit chimique qui lui brûle les poumons à petit feu. Cette fabrication de crack maison, appelé aussi « free-base », transforme après ébullition la poudre en galettes, qu’elle dépose au bout de sa pipe. « Je sais que je devrais plutôt utiliser du bicarbonate [moins nocif pour les poumons] mais je sais pas faire », regrette Zoé :

« Je n’arrive pas non plus à me motiver à prendre un traitement de substitution parce que je suis illettrée et je ne comprends pas les ordonnances. J’ai peur qu’on me juge. »

Après 48 heures sans sommeil et sous produit, Zoé sait que son corps va bientôt lâcher. Elle abandonne vite l’idée de s’allonger dans les couloirs du métro desquels elle a été chassée par les agents de sécurité, et se résout alors à s’assoupir une petite heure dans la dernière rame de la ligne 2, jusqu’au terminus. Elle espère bientôt obtenir une place dans un lieu de vie expérimental créé par deux associations en mars 2023, qui propose un accompagnement à la réduction des risques. Mais la structure n’est pas encore pérennisée et ne peut accueillir que dix femmes usagères.

Les équipes des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques (Caarud) vont quotidiennement à la rencontre des consommateurs dans les campements et squats de la ville. Ils leur apportent des conseils, du café chaud, des pipes à crack neuves et des seringues stériles. Mais depuis quelques années, les professionnels sont dépassés par l’explosion du marché de la cocaïne. Les accueils de jours sont surchargés, les délais d’attente pour accéder aux structures de soins ne cessent de s’allonger, mais les subventions publiques peinent à suivre. Les dealers, quant à eux, s’adaptent au public précaire en leur proposant des doses à 5 euros et des livraisons directement sur les lieux de vie. « Les usagers n’ont plus le temps pour accomplir leurs démarches », constate Simon (1), salarié d’un Caarud lillois. « Ils sont en recherche permanente de thunes pour consommer. »

Le Samu va régulièrement à la rencontre des consommateurs de drogues dans la rue. / Crédits : Arto Victorri

Les équipes des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques (Caarud) apportent des conseils, du café chaud, des pipes à crack neuves et des seringues stériles. / Crédits : Arto Victorri

Pour répondre aux besoins des consommateurs les plus précaires, le conseil municipal de Lille a adopté en juin 2022 un vœu visant la création d’unités mobiles de prévention composées de professionnels de santé et de travailleurs sociaux. Mais près de trois ans plus tard, le dispositif n’a toujours pas été mis en place.

La loi de la rue

Après une journée de manche éreintante sous le soleil brûlant du mois de juin, quatre amis de la rue se retrouvent par hasard sur un bout de trottoir, boulevard Victor Hugo. Ils se vannent, improvisent des freestyles de rap, partagent une grande 8.6 et quelques traces de kétamine devant des passants circonspects. « La came isole de force », s’amuse Ali, réputé pour ses punchlines légendaires. « Toujours fonc-dé, jamais teubé ! » Léo, plus discret, enfourche un vélo et revient quelques minutes plus tard avec la dose de cocaïne qu’ils ont décidé de partager. La troupe traverse un quartier résidentiel et saute par-dessus les barrières d’un parking de bureaux. Yvan (1) et sa compagne Céleste (1) ont installé leur lit de camp à l’arrière du building : quelques cartons, une couverture, et des fleurs fanées trempées dans un gobelet en guise de vase.

Yvan et sa compagne Céleste ont installé un lit de fortune à l’arrière d'un building. / Crédits : Arto Victorri

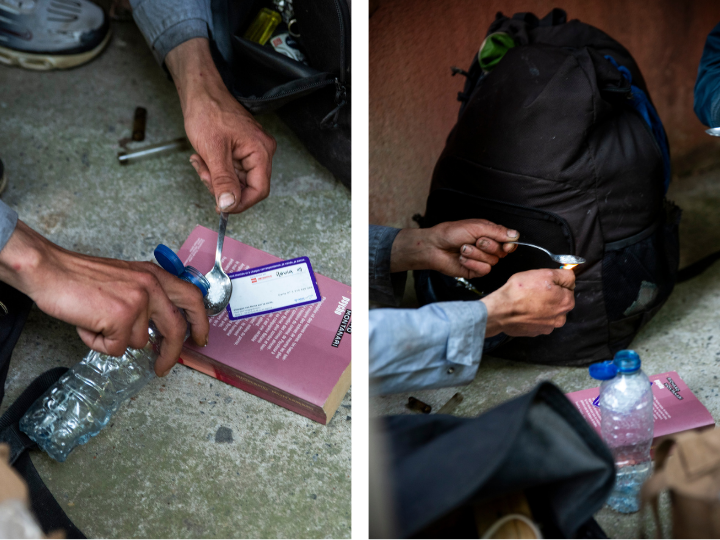

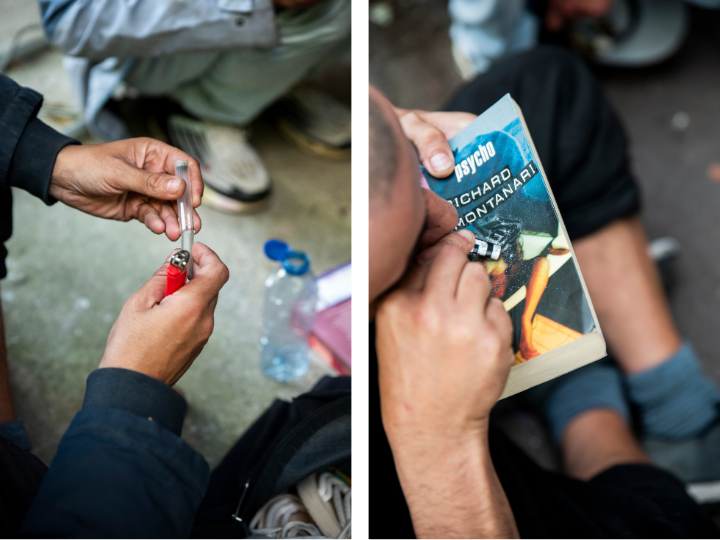

À l’abri du voisinage, l’équipe se concentre sur la préparation des galettes de crack. Léo s’occupe du mélange dans sa cuillère et tire les premières taffes avant de faire tourner la pipe. Une fois assurée que personne n’a été lésé, Céleste sonne la fin de la pause :

« Allez, je dois commencer ma manche du soir, on se met en route. »

En chemin vers la rue des bars, Yvan croise un autre sans-abri tout juste sorti de prison. Il lui propose de partager son spot pour la nuit, avant d’emprunter un téléphone à un passant pour demander de nouvelles couvertures au 115. « Ce monsieur a déjà eu une couverture récemment, il faudra attendre le mois prochain », rétorque l’opératrice du Samu social, désolée.

Certains usagers et usagères font la manche pour tenter de subvenir à leurs besoins. / Crédits : Arto Victorri

La pénurie d’hébergement à Lille impose parfois plusieurs années d’attente à la rue avant d’obtenir une solution stable. Et même lorsque des lits se libèrent, le règlement de la majorité de structures prohibe la consommation de drogues et exclut de facto les usagers sujets au « craving », cette envie irrépressible de consommer. « L’hébergement traditionnel n’est plus adapté », constate Simon du Caarud. « Il faudrait créer des salles de repos avec des espaces de consommation sécurisés, comme il en existe déjà à Genève, Bruxelles ou au Portugal. Cela permettrait aux personnes de faire la sieste, de manger un morceau, de se laver, avant de reprendre la route. »

Ces derniers mois, les autorités ont mis les grands moyens pour fermer plusieurs campements de fortune devenus des lieux de consommation à ciel ouvert pour les personnes privées d’hébergement. Fin janvier, un campement installé sous le périphérique à proximité de la gare a été expulsé à la demande de la Métropole européenne de Lille (MEL) qui a fait installer des piquets en métal sur la zone. À quelques centaines de mètres, « la grotte », un autre lieu de consommation connue comme lieu de deal et de prostitution, a été condamné par des tonnes de terre et des blocs en béton suite à un règlement de comptes par balles. Mais les lieux de deal et de consommation démantelés sont systématiquement déplacés dans d’autres sous-bois de la ville. « Cela ne conduit qu’à éloigner et précariser toujours plus les consommateurs », regrette Simon du Caarud.

Certains usagers préfèrent la jouer solitaire, mais ils sont confrontés à d’autres dangers dans l’espace public. « On doit subir les contrôles des policiers qui nous prennent notre produit et les agressions des anti-toxicos fâchés de nous voir dans leurs quartiers », raconte Céleste. « Quand on est une femme, il y a aussi les agressions sexuelles. »

« On est en stress tout le temps et on se sent incompris partout. Le mal principal dans la drogue est psychologique. »

Exploitation et système D

Faute de dispositif adapté, Yvan a lui aussi perdu confiance en les institutions et ne doit sa survie qu’à « son système D ». Le trentenaire trouve refuge la nuit dans des voitures abandonnées ou des squats vite expulsés. Depuis quelques mois, il est accompagné par un centre de soins pour gérer sa consommation d’héroïne. « Au début, je faisais un petit business en revendant la méthadone [un médicament utilisé comme substitut aux opiacés], mais maintenant j’ai arrêté mes conneries », admet le jeune belge, un cocard à l’œil gauche. Pour subvenir à ses besoins, il s’est aussi essayé au deal de dope, sans succès :

« J’avais tout gardé pour mon compte et j’ai dû m’expliquer avec les dealers. J’ai vite arrêté parce que les flics m’ont aussi eu dans le collimateur. »

Certains usagers préfèrent la jouer solitaire, mais ils sont confrontés à d’autres dangers dans l’espace public. / Crédits : Arto Victorri

Ces pratiques de recrutement d’usagers-revendeurs seraient devenues courantes à Lille et tourneraient souvent à l’exploitation. « Beaucoup d’entre eux évoquent des conditions de travail difficiles avec des situations de violence régulières de la part des autres membres du réseau », constate l’Observatoire français des drogues et des conduites addictives dans son rapport consacré aux tendances récentes à Lille en 2023.

Yvan doit désormais se contenter du résultat de sa manche quotidienne. Chaque matin à l’aurore, il prend son poste devant une épicerie de Wazemmes, assis sur son skate, un bouquin dans les mains. « Vivez heureux, vivez caché, dit le proverbe, mais dans la rue, c’est pas possible », glisse-t-il, cynique. « C’est comme si c’était écrit sur notre gueule qu’on était drogué. » Le jeune homme se dit blasé sur les remarques dénigrantes de certains passants :

« De toute façon, t’as pas le choix pour survivre : soit tu voles, soit tu deales, soit tu fais la manche. Le RSA [revenu de solidarité active], j’ai abandonné. Ils vont sans cesse te mettre des bâtons dans les roues. Je me fais mes 20 euros par jour et je dois rien à personne. »

Les consommateurs sans-abri ont bien du mal à se soumettre aux échéances imposées par les administrations. Ils subissent régulièrement des suspensions de leur allocation RSA ou même des radiations définitives. Beaucoup d’entre eux sont en incapacité de travailler du fait de leur situation sociale, sanitaire, psychique, et comptent sur l’allocation ne serait-ce que pour se nourrir. Certains n’ont alors d’autres choix que se tourner vers le travail du sexe, la manche, ou les petits larcins pour subvenir à leurs besoins. Depuis 2025, la réforme du RSA, dont le versement est désormais conditionné à quinze heures d’activité, « précarise encore davantage certains usagers de drogues », déplore l’Observatoire français des drogues et des conduites addictives. Reste à savoir si les adaptations que l’Etat s’est engagé à mettre en place notamment en faveur « des personnes rencontrant des difficultés en raison de leur état de santé » s’appliquera pour les consommateurs.

Le drame Saint-Sauveur

Derrière les palissades de béton récemment installées le long de la rue de Cambrai, les moteurs des pelleteuses tournent à plein régime. Après plus de huit années de recours judiciaires portés par des associations écologistes, le projet d’aménagement de la friche Saint-Sauveur lancé par la MEL est officiellement en route : un parc de 3,4 hectares, un complexe sportif de 2.500 mètres carrés, des logements, des commerces, et une piscine olympique. Les militants opposés au projet et les habitants d’un bidonville installé sur la friche ont été expulsés manu militari par les forces de l’ordre en août 2023. Le dénouement brutal d’un feuilleton dramatique long de cinq ans, durant lesquels des dizaines de consommateurs de drogues sans-abri ont été abandonnés à leur sort par les pouvoirs publics.

Entre 2021 et 2023, au moins quatre consommateurs ont été retrouvés sans vie sur le bidonville de la Friche, à Lille. / Crédits : Arto Victorri

Les premiers baraquements ont vu le jour en juin 2019, après l’expulsion du squat dit « 5 étoiles », qui hébergeait deux cent personnes exilées. Plusieurs d’entre elles, laissées en déroute, se réfugient dans la friche aux côtés des militants écologistes qui occupent déjà le belvédère, à une dizaine de mètres. Très vite, les réseaux de trafic de drogues prennent le pouvoir sur le nouveau bidonville et organisent un système de traite d’êtres humains dont les cibles sont les femmes consommatrices, attirées par les prix attractifs et la qualité de la came. « Ils leurs faisaient croire à des histoires d’amour puis leur prenaient leurs clefs d’appartement et l’ensemble de leurs effets personnels », relate Ophélie Blanquart de l’association Exod, active auprès des habitants de la Friche jusqu’à son évacuation :

« Les femmes consommaient énormément, se sentant protégées par les dealers. Puis au bout d’un moment, ils leur demandaient de rembourser leurs dettes par des passes. »

Le bidonville devient au fil des années un village organisé avec des cabanes dédiées à la vente, à la consommation, à la prostitution, et à la torture des consommateurs endettés. « Des consommatrices demandaient des “crédits avec intérêt” », raconte Louison (1), ancienne travailleuse du sexe et consommatrice de cocaïne. « Quand elles ne payaient pas, elles étaient séquestrées et les dealers les faisaient tourner jusqu’à ce que le crédit soit remboursé. » En couple avec l’une des têtes de réseaux du campement, elle était chargée des « rapatriements en alcool, cigarettes et stups ». Après avoir subi les coups de son compagnon, elle a réussi à être éloignée et protégée quelques semaines avant le démantèlement du bidonville. D’autres n’ont pas eu cette chance.

À LIRE AUSSI : De la rue au Cra, les jeunes en exil accros au Lyrica

Morts de la rue

Durant plusieurs années, Zoé a consommé de la drogue à la Friche. Elle y a connu les viols et les sévices. Mais elle aura dû attendre l’expulsion définitive de la Friche en 2023 pour enfin être protégée par les autorités, « avec six autres femmes », raconte-t-elle. Pourtant, les associations de terrain n’ont eu de cesse d’alerter les pouvoirs publics, et ce dès 2021, sur l’urgence de mettre à l’abri ces victimes d’exploitation. « La situation de certaines femmes, dépouillées de leurs papiers d’identité, confine à la traite, sinon à l’esclavage », précisait un courrier signé par dix associations le 1er juillet 2021. « Des témoignages de séquestrations, de viols collectifs ont été reçus par les travailleurs sociaux de certaines de nos structures. » Les rencontres en mairie, les interpellations de la préfecture et les plaintes d’associations n’auront pas empêché les drames de se produire.

Entre 2021 et 2023, au moins quatre consommateurs ont été retrouvés sans vie sur le bidonville. Au moins un d’entre eux pourrait avoir été victime d’« homicide volontaire », selon le parquet. Ils s’appelaient « Jaja », « Lézard », « Olivier », « Erick », et font partis de la longue liste des personnes sans-abri décédées dans les rues françaises. Au moins 826 personnes sans chez-soi ou ayant connu cette condition dans leur vie, sont mortes en France en 2023, selon le dernier rapport du collectif Morts de la Rue. Louison, l’ancienne consommatrice de cocaïne, insiste :

« Mais il faut aussi parler de tous ceux qui ne se sont jamais remis de la Friche, qui sont mortes d’overdose à l’extérieur ou qui sont tombés malades psychologiquement. »

(1) Les prénoms ont été modifiés.

Contactées, la Mairie de Lille et la Préfecture du Nord n’ont pas souhaité nous répondre.

• ELLIPSE – 57 rue Jean jaurès – 03.20.52.00.97

• SPIRITEK – 49 rue du Molinel – 03.28.36.28.40

• ABEJ POINT REPERE – 22 parvis Saint-Michel – 03.66.19.09.20

• AIDES – 2 rue du Bleu Mouton – 07.61.85.75.36

• ENTR’ACTES – 10 rue du Metz à Lille – 03.20.55.64.66 ou 03.20.52.11.00

• CSAPA LE PARI – 57 boulevard de Metz à Lille – 03.20.44.59.46

• SLEEP’IN Cedragir – 247 bd Victor Hugo à Lille – 03.28.04.53.80

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER