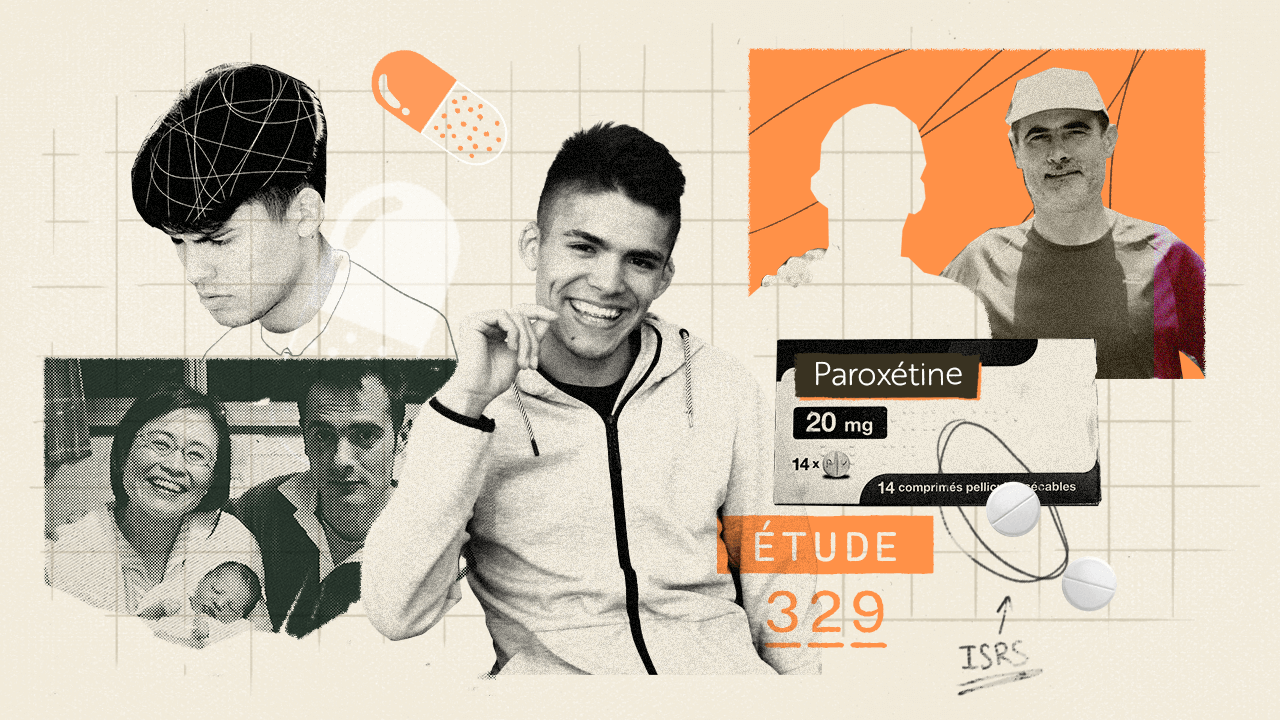

Au-dessus de la table de la salle à manger, une grande photo noir et blanc d’où Romain vous regarde, souriant. Un ado en été, saisi sur le vif, en train de passer une main dans ses cheveux. Il porte un t-shirt noir ; on distingue les bagues de son appareil dentaire. En 2021, le jeune homme de 16 ans reçoit une prescription de paroxétine pour des troubles obsessionnels compulsifs (Toc). Il met fin à ses jours cinq mois après. Depuis, ses parents, tous deux docteurs en sciences, essaient de comprendre ce qui est arrivé à leur fils. Une plongée en apnée dans les mensonges des « Big Pharma ».

Juste sous la photo de Romain, sur la table de la salle à manger, est étalée une partie des documents que Yoko Motohama et Vincent Schmitt compulsent depuis la mort de leur fils : plusieurs classeurs méthodiquement remplis d’articles scientifiques, de comptes-rendus d’essais cliniques, de documents issus des agences sanitaires, etc. Le couple de quinquagénaires relate le parcours qui les a menés à accumuler une quantité phénoménale de connaissances sur les antidépresseurs et sur les dysfonctionnements de la recherche médicale. Et à découvrir, atterrés, comment des décennies de négligence, de dissimulation et de fraudes ont permis la prescription à grande échelle de molécules qui peuvent s’avérer mortifères.

« Les apéros avec les copains, les sorties, les barbecues, c’est fini pour nous. On a changé de vie », lance Vincent Schmitt. Très brun, la barbe de trois jours grisonnante, doté d’une voix grave et profonde, ce chercheur, employé par le département Recherche & Développement d’une multinationale française, utilise fréquemment un humour noir ravageur. C’est sa manière sans doute de faire face au vertige de ce qu’il découvre. Le couple consacre le plus clair de ses soirées et loisirs à cette croisade : éclairer le rôle de l’antidépresseur dans le suicide de leur fils et éviter que d’autres familles perdent leur enfant à cause d’un médicament dangereux.

Le suicide

Que s’est-il passé dans la tête de Romain en cette fin d’après-midi ensoleillée du 10 septembre 2021 ? Juste après avoir discuté avec ses copains et évoqué ses plans pour le week-end, l’adolescent se place calmement devant un train qui ne s’arrête pas.

Retour en arrière. Très sportif, Romain est en première. Début 2021, il a demandé de l’aide à la suite de l’apparition de Toc, centrés notamment sur la nourriture et sur l’hygiène. En mars 2021, le Dr V. (1), psychiatre lyonnais, reçoit Romain pour la première fois et lui prescrit l’antidépresseur paroxétine, sans mentionner les risques suicidaires de ce médicament, ni prévenir les parents de ces risques. Le dosage initial de 10 mg augmente rapidement à 20, 30 puis 40 mg. Les Toc régressent, dans un premier temps. Mais d’autres difficultés, non moins graves, apparaissent. La personnalité de Romain change ; souvent « déconnecté », parfois irritable, souvent exténué, il dort très mal. Romain passe les épreuves anticipées du bac avec les plus grandes difficultés.

Au cours de l’été, les symptômes empirent encore. Romain change de personnalité, devient violent, casse parfois des objets, dont son téléphone. Informé, le psychiatre ajoute à sa prescription un puissant neuroleptique, le Tercian, puis part en vacances sans donner de recommandations spécifiques. Romain est désinhibé, adopte des comportements à risque. Il traverse une crise de catatonie, assis dans la douche, mutique, le regard absent. Deux médecins consultés ne saisissent pas la gravité de la situation et renvoient vers le psychiatre, qui rentre de congés le 6 septembre.

Le 7 septembre 2021, Romain est au lycée. Le Dr V. reçoit les parents, dit qu’il adaptera le traitement lors du rendez-vous prévu trois jours plus tard avec le jeune homme. Le jeudi 9 au soir, Romain ne veut pas sortir de son lit. Il semble en proie à une grande confusion et physiquement en plein mal-être. Il finit par aller passer la nuit chez ses grands-parents, à quelques kilomètres de distance. C’est la dernière fois que ses parents le voient. Il part au lycée le lendemain ; après les cours, alors que sa mère l’attend devant la gare pour l’emmener chez le Dr V., Romain descend sur les rails.

En quête de vérité

« On était sous le choc, personne n’a compris », déclare Vincent Schmitt, relatant les jours qui ont suivi le décès du jeune garçon. « Et puis 15 jours après, je regarde la notice Vidal de la paroxétine, et là je vois, noir sur blanc, les symptômes dont souffrait Romain. Et le risque suicidaire. Je poursuis mes recherches et réalise que le médicament peut être à l’origine du suicide de mon fils. On trouve des sources, on entre en contact avec le chercheur de référence dans ce domaine, le psychiatre Irlandais David Healy. C’est le seul médecin qui nous a donné une explication cohérente », indique-t-il avant de continuer :

« Les médecins français qu’on a sollicités nous ont soit ignorés, soit rembarrés poliment, ou ils nous ont affirmé des choses sans queue ni tête. »

Dans le rapport d’autopsie établi après le décès de Romain, le médecin légiste écrit que la paroxétine (un antidépresseur de la famille des inhibiteurs « sélectifs » de la recapture de la sérotonine, ISRS) a pu provoquer une altération du comportement. Le couple sollicite un avocat spécialisé dans les erreurs médicales. Une plainte est déposée fin 2021, une information judiciaire est ouverte en novembre 2022 pour déterminer les causes du décès de Romain. Yoko Motohama et Vincent Schmitt sollicitent la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) début 2022. Cette instance examine les accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales. « L’audience de la CCI a eu lieu en juillet 2022, depuis, pas de nouvelles », résume Yoko, docteure en informatique.

Depuis l'audience de Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) en juillet 2022, les parents de Romain n'ont eu aucune nouvelle. / Crédits : Jerome Sallerin

Cette période marque le début d’un véritable parcours initiatique pour le couple. Yoko repère et épluche les sources, compile, vérifie et recoupe les informations en français, anglais et japonais. Cette femme plutôt réservée, au regard pénétrant derrière ses lunettes rondes, à l’accent japonais prononcé, ne compte pas son temps. Elle crée un site à la mémoire de son fils, recueille des témoignages d’autres familles qui traversent la même épreuve :

« J’ai fouillé sans relâche pour essayer de comprendre. Pourquoi un médecin prescrit-il à un ado, sans prévenir personne, un médicament dont la notice dit qu’il n’est pas recommandé aux mineurs et qu’il faut faire très attention ? Je ne comprends pas ce décalage. »

Vincent, docteur en mathématiques, examine les calculs, reprend les statistiques, met au jour les incohérences.

Les manipulations des industriels

Comme on tire les fils d’une pelote, le couple se plonge alors dans la recherche et la réglementation, enchaîne les appels en visio avec des chercheurs. En guise d’initiation, ils découvrent l’étude 329, qui compare justement la paroxétine à un antidépresseur plus ancien, l’imipramine, chez des enfants et adolescents déprimés. Cet essai clinique a été présenté en 2001 dans une revue très renommée (2). Sa conclusion ? La paroxétine est « efficace et bien tolérée ». Mais Vincent Schmitt dénonce :

« Sauf que les vrais résultats de l’essai montraient le contraire. »

Comment un tel détournement est-il possible ? D’abord parce qu’il est désormais admis que l’industrie teste elle-même ses propres molécules, que les résultats issus de ces essais cliniques lui appartiennent exclusivement et qu’elle n’en communique que ce qu’elle veut. Cette situation absurde où les entreprises deviennent juges et parties perdure depuis plus de 30 ans. Vincent assure :

« Nous avons nous-mêmes été universitaires, et nous savions que la recherche pouvait être dévoyée, mais nous n’aurions jamais imaginé des fraudes d’une ampleur comparable à ce qu’on voit en santé. »

Le couple s’est rencontré à l’université de Leicester, en Grande-Bretagne, où Vincent était enseignant-chercheur en mathématiques, tandis que Yoko suivait un post-doctorat en informatique. Romain est né au Royaume-Uni en 2004, puis a vécu avec sa famille à Kitakyushu, au Japon, où il a suivi le cursus d’enseignement primaire, tout en effectuant chaque premier trimestre en France, près du domicile isérois de ses grands-parents. La famille Schmitt-Motohama s’est établie dans le Dauphiné, entre Lyon (69) et Grenoble (38), en 2018.

Quelles sont les causes des dérives constatées par le couple franco-japonais ? Elles proviennent notamment d’un rapport de forces devenu très défavorable à la recherche publique, à la suite d’un vaste mouvement de concentration de l’industrie pharmaceutique, à partir des années 1980. Nombre de firmes sont ainsi devenues des mastodontes transnationaux face à des entités publiques chroniquement sous-dotées. Le tout dans un contexte de pantouflages et rétropantouflages entre industrie et autorités de contrôle, créant une forêt inextricable de conflits d’intérêts.

Malgré de louables initiatives internationales pour favoriser la transparence, l’industrie continue à « orienter » les essais cliniques et à sélectionner sur des critères de marketing les données qui en sortent. Les articles censés en rendre compte, rédigés par des agences spécialisées puis signés par de grands noms de la discipline qui n’ont pas vu un seul patient de l’essai (cela s’appelle le ghostwriting, rédaction-fantôme), paraissent dans des revues scientifiques très peu regardantes. Même les autorités sanitaires n’obtiennent jamais la totalité des données pour décider d’autoriser la mise sur le marché et le remboursement d’un médicament. « Le seul moment où les données sortent, c’est quand la justice étasunienne y contraint les firmes », déplore Yoko Motohama. « Ou à l’occasion d’une requête insistante portée par deux chercheurs, en Grande-Bretagne, au nom du “Droit à l’information” : en 2022, ils ont fini par obtenir des résultats de 1995 sur la fluoxétine. » Elle pianote sur le clavier, ouvre le récent article en question. Elle semble avoir toutes les données et les références en tête, son aisance à naviguer dans ces flots de documents en trois langues est impressionnante. Depuis la mort de Romain, sa vie est comme suspendue, elle se consacre entièrement à ces recherches.

Des amendes records

Elle rappelle que, pour la paroxétine, les années décisives sont 2004 et 2012, quand GSK a conclu des accords transactionnels (avec l’État de New York et avec le Département (ministère) de la Justice étasunien pour mettre fin à des poursuites pour fraudes : en plus d’amendes jusqu’à trois milliards de dollars, la justice a imposé à la firme de publier tous ses résultats sur son site. Vincent reprend :

« Le cœur du réacteur se trouve là, caché dans des annexes. Ce sont les descriptions individuelles – anonymisées, bien sûr – de ce qui est réellement arrivé aux volontaires de l’essai. Là, les chiffres parlent. Le reste, ça ne vaut rien. »

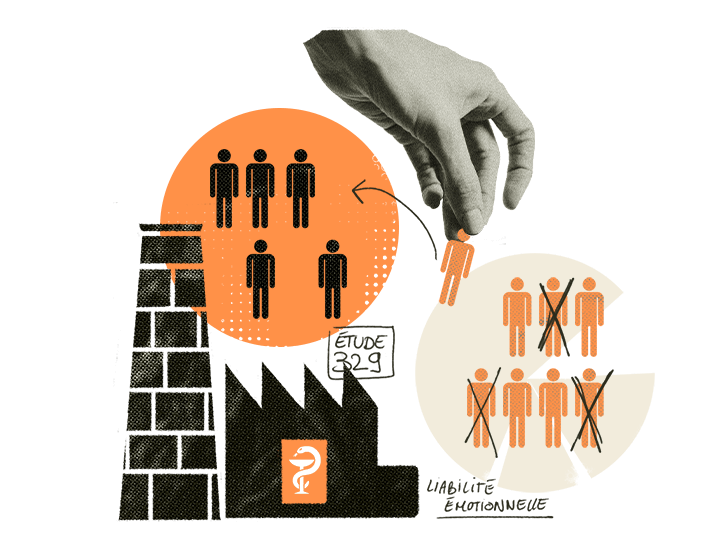

L’étude 329 a été démontée par plusieurs experts indépendants, qui ont mis en évidence ses vraies conclusions : la paroxétine est inefficace et dangereuse pour les enfants et ados déprimés, avec 11 événements suicidaires dans le groupe qui reçoit le médicament contre un au sein du groupe qui reçoit le placebo. Ni les volontaires, ni les médecins qui les suivent ne savent quels comprimés sont actifs et quels sont les placebos, c’est le principe de l’essai « en double aveugle ».

Le travail considérable de reprise des comptes rendus individuels de l’étude 329 a été publié en 2015 par une grande revue médicale, le British Medical Journal. Pourtant, l’article triomphaliste de 2001 n’a jamais été rétracté. Au fil des mois, Vincent Schmitt et Yoko Motohama ont repris d’autres études de GSK portant sur les 7-17 ans.

« Pour chaque étude que nous avons reprise, environ 30 % des participants sortent de l’essai, ce qui signifie qu’ils souffrent d’effets sérieux », résume le mathématicien. « On ne sait pas ce qu’il advient d’eux, et l’échantillon n’est alors plus représentatif de quoi que ce soit… Ensuite, l’industriel trafique les statistiques pour jouer avec la notion de “statistiquement significatif”, qui est un peu le Graal pour un médicament. » Toutes ces notions semblent évidentes pour un matheux d’un calibre comme le sien. Les absurdités de comptage lui paraissent si criantes qu’il en rit, non sans amertume. « Que les auteurs en arrivent à déduire une telle conclusion de tels chiffres, c’est juste complètement fou », dit-il :

« Outre les manipulations de “stat”, l’industrie recourt à un codage malhonnête – ainsi, dans l’étude 329, GSK a créé une catégorie “labilité émotionnelle” pour classer les enfants qui avaient des pensées suicidaires. Elle change des patients de groupe, alors qu’il suffit d’un ou deux patients de plus dans le groupe placebo pour dissimuler, statistiquement, le risque suicidaire. »

Panorama, le Cash investigation britannique, a consacré pas moins de trois émissions accablantes à ces pulsions suicidaires sous paroxétine.

L’industrie recourt aussi à un codage malhonnête. Dans l’étude 329, GSK a créé une catégorie « labilité émotionnelle » pour classer les enfants qui avaient des pensées suicidaires. Elle change des patients de groupe, alors qu’il suffit d’un ou deux patients de plus dans le groupe placebo pour dissimuler, statistiquement, le risque suicidaire. / Crédits : Jerome Sallerin

Combien d’heures ont-ils passé sur ce qu’ils appellent les « narratifs », anglicisme qui désigne les comptes-rendus individuels de chaque patient ? Les mains de Yoko voltigent dans les classeurs. L’ampleur du décalage qu’elle met au jour est effarante. « Voyez, là : une petite fille de sept ans qui devient agitée, développe des problèmes de sommeil et se met à parler à tort et à travers est exclue de l’essai, et ils choisissent de coder “rétention urinaire”, le symptôme le moins grave qu’elle a présenté ! Et ici : un garçon de neuf ans qui devient anxieux, instable, agité, frappe, donne des coups de pied. On retrouve la “labilité émotionnelle”, qui cache les comportements suicidaires. Il est aussi exclu de l’essai, codé “nervosité”. Tous deux prenaient le médicament, pas le placebo. »

« Je suis persuadée que la paroxétine a tué notre fils »

« Toutes ces manipulations aboutissent à pouvoir affirmer : “Puisque ça n’apparaît pas dans les études, on n’a pas de preuve scientifique d’un risque suicidaire” », reprend Yoko Motohama. « Le médecin lambda entend : “Ça n’existe pas”. Il dira à son patient : “Ça ne peut pas être l’antidépresseur. C’est la dépression qui vous fait ça.” L’humain qui témoigne en face de lui compte moins que les conclusions truquées d’un article pseudo-scientifique. En apparence, ils ont la science pour eux, mais c’est de l’usurpation. »

L’industrie a en effet imposé comme le mètre-étalon en matière de science les « essais cliniques randomisés » – où l’on compare deux groupes de volontaires, l’un tiré au sort pour recevoir le médicament, l’autre pour recevoir un placebo, sans que patients ni médecins sachent qui est dans quel groupe. « Parce que c’est très facile à truander, surtout quand les données de base sont gardées secrètes », reprend Vincent Schmitt. Quand on l’entend témoigner, tout comme son épouse, on a l’impression qu’au fil des mois écoulés depuis la mort de Romain, le sol a continué à se dérober sous leurs pieds. Fraudes, corruption, mensonge : chaque découverte en amène d’autres, dans une spirale vertigineuse. Yoko constate :

« On a découvert que le système est verrouillé pour pouvoir continuer à “tourner” ; les autorités sanitaires, les assureurs, les experts protègent plus l’industrie que les patients. »

« Je suis intimement persuadée que la paroxétine a tué notre fils », poursuit-elle. « Je me bats pour que ça n’arrive pas à d’autres. » Elle ne fait plus que ça, consacre tout son temps à cette lutte, depuis la pièce à vivre de leur petite maison typique du Dauphiné, sertie dans un hameau niché dans la campagne verdoyante et vallonnée de cette région.

« Cette vérité-là est tellement énorme que personne ne veut l’entendre », constate Vincent. « Les gens ne nous croient pas tellement ça semble délirant, que des produits aussi dangereux soient sur le marché depuis des décennies. Ça nous met en décalage complet avec le reste du monde, on est déphasés. On passe pour des fous que la douleur égare, alors qu’on dénonce des faits parfaitement étayés. Nous, on veut établir la responsabilité de la mort de Romain. La société ne fonctionne que sur ces piliers-là : la confiance et la responsabilité. Les deux ont été trahies, dans ce cas. La dimension politique de tout cela est évidente. »

Quand on porte un tel message, les conversations de tous les jours peuvent devenir impossibles. « Je ne parle plus de ça à mon père », note sombrement Vincent :

« C’est pourtant un scientifique, lui aussi, mais ses copains psychiatres lui ont dit que Romain s’est tué parce qu’il était suicidaire, et il ne veut rien entendre d’autre. »

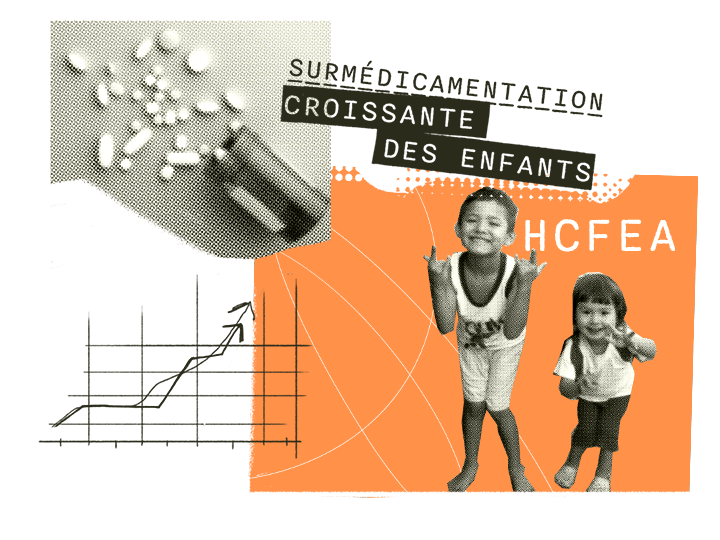

Une surmédication des enfants

Il se trouve que les pédopsychiatres se sont récemment retrouvés sur la sellette, à la suite de la parution d’un rapport très critique du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA, dépendant de France Stratégie). Le document dénonce une surmédication croissante des enfants et adolescents, en l’absence de preuves scientifiques d’efficacité de molécules comme les antidépresseurs, avec des effets indésirables graves, notamment le suicide.

Un rapport très critique du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge dénonce une surmédication croissante des enfants et adolescents, en l’absence de preuves scientifiques d’efficacité de molécules comme les antidépresseurs, avec des effets indésirables graves, notamment le suicide. / Crédits : Jerome Sallerin

« La surmédicalisation des souffrances psychiques est certes inquiétante mais c’est un rapport à charge, il est trop facile de dire qu’il ne faut pas médiquer les enfants, alors que les maladies psychiatriques existent aussi chez eux », estime le Pr Bruno Falissard (3), pédopsychiatre, directeur d’un centre INSERM à la Maison de Solenn, ancien président de l’Association internationale de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. « Il faudrait pouvoir commencer par de la psychothérapie, mais il n’y a pas assez de places. » Le chercheur « pense que les firmes ont triché », mais estime que l’effet de « déconnecteur émotionnel » des antidépresseurs peut être utile pour les jeunes en grande souffrance. Il ne prescrit pas ces molécules aux adolescents, « sauf dans certains cas de phobies scolaires, de jeunes incapables de sortir de chez eux ». Prévient-il alors des risques de suicide ? « On ne balance pas comme ça des effets indésirables à des familles, on dit que le médicament peut modifier ce qu’on ressent, déstabiliser. Je pense que 20% des gens ont des idées suicidaires à un moment de leur vie, cela ne veut pas dire qu’ils passent à l’acte. C’est humain de penser au suicide, mais c’est tabou. Le médicament peut augmenter ce risque, certes. »

Le Pr. Pierre-Michel Llorca (4) reconnaît également cette relative imprévisibilité et le risque suicidaire spécifique que les ISRS, « sans doute trop prescrits, mais dont on a besoin », entraînent chez certaines personnes. Chef de service de psychiatrie du centre médico-psychologique au CHU de Clermont-Ferrand (63), il est directeur des soins de la fondation FondaMental – temple de la psychiatrie dite « biologique », celle qui cherche des explications physiologiques aux troubles mentaux. Il affirme que ses patients vont souvent mieux sous antidépresseurs mais prévient :

« La dépression est une maladie extrêmement complexe et hétérogène. Elle peut nécessiter une prise en charge pharmacologique, notamment dans les formes les plus sévères, indépendamment d’une psychothérapie. »

« Que dit le fabricant ? », interroge Vincent Schmitt. « La notice (5) GSK de la paroxétine reconnaît l’existence d’un risque au moins doublé de “comportements suicidaires” et précise que sa prescription est “déconseillée” chez les moins de 18 ans à cause d’un “risque accru de comportement suicidaire et d’hostilité”. » Les patients concernés racontent être incapables de penser à autre chose qu’à mettre fin à leurs jours, des pensées obsédantes, parfois des injonctions proférées par des voix. Cela arrive même chez les « volontaires sains » des essais cliniques, des gens qui ne souffrent d’aucune maladie, d’aucun trouble mental. Aux États-Unis, un avertissement concernant le risque de suicide chez les jeunes figure en gros sur toutes les boîtes d’ISRS, depuis 2004, en appelant à la vigilance. Mais un chercheur indépendant comme le Pr Peter Gøtzsche souligne régulièrement que d’innombrables suicides sous ISRS arrivent brutalement, à tous les âges, sans signes avant-coureurs que l’entourage aurait pu détecter. Il plaide pour leur retrait du marché.

« Même si le risque est reconnu et figure sur la notice, quand un expert – souvent pétri de conflits d’intérêts – est appelé à se prononcer sur le rôle du médicament dans un suicide, il conclut qu’il n’existe pas de lien », regrette Vincent Schmitt :

« Chaque suicide devient un cas particulier, regrettable mais pas significatif : une anecdote isolée, et le médicament, absous, peut continuer à tuer. »

Enquête d’Ariane Denoyel, illustrations de Jerome Sallerin

(1) Le docteur V. n’a pas répondu à nos demandes d’entretien.

(2) Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry

(3) À notre demande portant sur ses liens d’intérêts, le Pr Falissard a répondu qu’il « travaillait avec presque tous les labos ». Voir : ici.

(4) Au sujet de ses liens d’intérêts, le Pr Llorca nous a répondu par email : « Mes liens d’intérêts pour les cinq dernières années qui comprennent des contrats avec des compagnies pharmaceutiques ou start-up et des liens institutionnels non rémunérés : Groupes d’experts : Abbvie, Boehringer Ingelheim, Eisai, Ethypharm, Janssen, Lilly, Lundbeck, MSD, Neuraxpharm, Otsuka, Roche, Sanofi, Teva. Financements de projets de recherche, honoraires, financement de déplacements et hébergements lors de congrès, consultant, orateur de symposium : Abbvie, Eisai, HAC, Janssen, Karla Therapeutics, Lundbeck, MSD, Neuraxpharm, Novartis, Otsuka, Sanofi, Rovi, Teva. Membre du conseil d’administration de l’Association hospitalière Sainte-Marie. Membre du comité de direction et du comité exécutif de la fondation FondaMental. Voir aussi la base Transparence Santé ici et là.

NE MANQUEZ RIEN DE STREETPRESS,

ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER